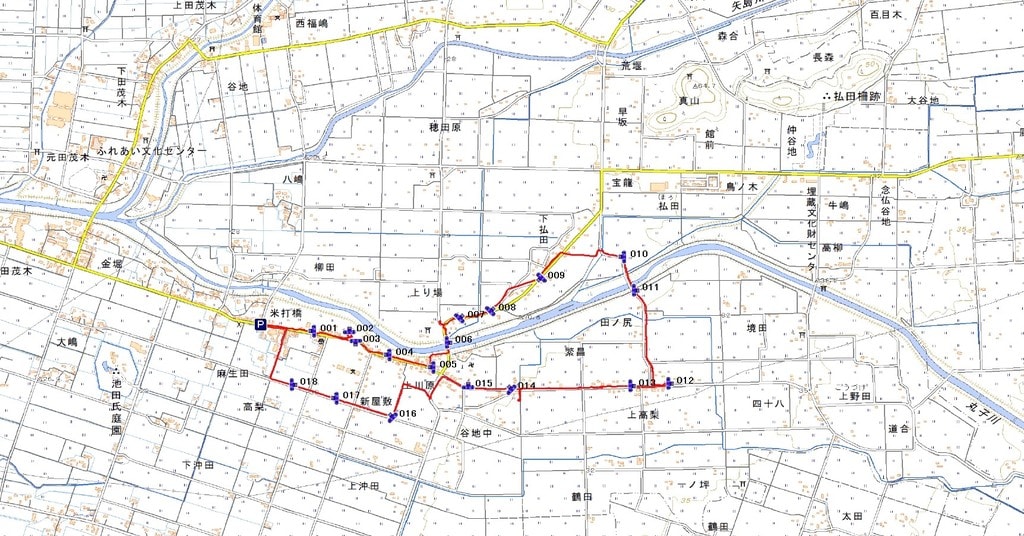

<歩いた地域(一部)のS23年の航空写真>

●歩いた日:2020年1月18日(土)

●歩いた所

・高梨:麻生田、米打橋、新屋敷、上り場、上川原、繁昌、上高梨

・払田:下払田、下川原、田ノ尻

●歩いたログ(足跡)(道のり6.2km)

(以上の地図:国土地理院)

次にS51年の写真である。

(S51年:西側)

田んぼの区画の大きさが異なるものの、道筋は現在とほとんど同じである。写真のほぼ中央にカントリー・エレベーターが写る。「高梨」のカントリーは、「秋田県」内で最も早い、S47年に建てられたのでその威容が写っている。

「高梨小学校」(当時は「南小学校」)に目を向けていただきたい。赤い屋根の校舎が連なっている。現在に比べるとはるかに児童数が多かったことが、校舎を見ただけで一目瞭然である。H28年と同じ場所と思われるところに、やはり二本の植え込みが見える。このすぐ南が校舎の正面入口だったようだ。

(S51年:東側)

現在の「県道50号」沿いを除くと、この地域は一面の田んぼの中に家々が点在する典型的な散居形態であることがわかる。

「薬師神社」の南側に昔の橋の位置を橙色の線で書き入れた。中央やや上の橙色の線は現在の県道の道筋で、当時はまだ道は付け替えられていない。

蛇足ながら、右上の方、📷010に写る家屋は建っていない。この後に建てられたが、現在また人が住まなくなったようだ。

最後にS23年の写真。

(S23年、西側)

すでにきれいの整備された田んぼが広がっており、区画の大きさはS51年と同じである。これも「池田家」の財力によるものだろうか。

改修前の「丸子川」は広い川原を伴いながら激しく蛇行している。

中央に大きな蔵のある屋敷が真四角に写る。当時は屋敷いっぱいに木立が茂っていたようだ。

右上に「高梨小学校」が写る。当時は現県道沿いにグランドがある。校舎はS51年と異なる配置になっており、規模もS51年より少し小さい。この写真にも同じ場所に植え込みがある。現在と同一の木かどうか分からないが、昔の正面入口があった同じ場所に植え込みが残されているようだ。

ここまで書いて来て、小学校と同じ敷地にあった「高梨中学校」はどの場所に建っていたのだろうと思い、写っていそうな航空写真を「国土地理院」のHPで探してみた。すると、S38年の写真に写っている。

あまり鮮明でないが、小学校校舎の西側、敷地の南西のところに大きな建物が見える。「高梨」と「横堀」の中学校が統合して「仙北中学校」が開校したのはS33年だが、この建物が閉校した「高梨中学校」の校舎と思われる。改めて、小学校の正門脇にあった古い門柱の説明板を読み返すと、「高梨中学校」が落成したのはS24年11月とある。S23年の航空写真には写っていないはずだ。

(S23年、東側)

先にも書いたように、「薬師神社」のすぐ南に「丸子川」を渡る橋が架かっており、昔のメイン道路はその神社の脇を抜けて東に向かっている。橙色の線は、現在の「県道50号」と広域農道の道筋である。

この写真を見ると、「南陽院」が建つ一画は、「丸子川」と小さな河川に囲まれた島のような形をしている。かつての「丸子川」が「南陽院」の東側から南側の小河川の辺りまで蛇行していたことが伺われ、ここの地名が「上川原」というのもうなずける。

ところで、右上側には「丸子川」を含めて3本の川が流れ、その間に川原が広がっている。📷010に写っていた家が建つところはその川原の縁に当たる場所である。「上」と「下」が逆のような気もするが、「下川原」の地名が示す状況をとどめている。

(終わり)

●ブログに掲載したログの累計(累計の道のり:445.3km)

次回からは、「六郷」の街と「奥羽本線」の「飯詰駅」の中ほどの辺り、「旧仙南村」と「旧六郷町」にまたがるところを歩いた記事を掲載していく予定です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます