10月の連休が終わり、遠野市内の稲刈りも終盤。

今回の三連休、三日とも雲海でした。話によると、かなり大勢の人が雲海詣でをしたそうです。

さて、連休二日目の夕方に話を戻し、また遠野座の神楽です。(;^_^A

遠野座のあるこの施設は「とおの物語の館」と云います。

以前は「とおの昔話村」と云う名称でした。

ここには、遠野物語の作者柳田国男先生が遠野で宿泊した旅館や晩年の隠居所が移築保存され、

中は子供から大人まで楽しめるように工夫されています。

その旅館が移築される前の様子は、旧「遠野」なんだり・かんだりの2008.10.21を参照下さい。

施設南側には、鍋倉城の内堀の役割を成した来内川(らいないがわ)があり、

川と施設の間には、哲学の道ならぬ、私が云うところの物語の小路。

大手橋から下流の柳玄寺橋辺りまでは、それなりに良い雰囲気です。

さて、本題です。

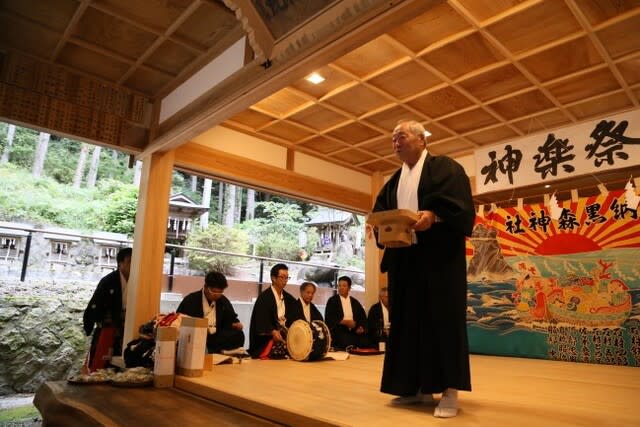

秋の遠野座神楽の第二弾は外山神楽です。

遠野市南西にある小友町の外山地区に伝承されます。今は「そとやま」と呼ぶことが

多くなりましたが、かつては「そでやま」と。

因みに土淵町の飯豊神楽、今は「いいとよ」、かつては「いんで or えんで」笑

山形の飯豊(いいで)連峰周辺の方々と同じような発音をしていたものかと。

話が逸れましたが、保存会の千田さんが外山神楽の歴史などを説明してくれました。

この日は、三番叟から。

大人と子供の三番叟です。

市内のお祭りや神楽共演会等では、既に認知されている彼は小学二年生。

これまでは手平鉦として出演していました。

今回、舞手としてデビューです!

初めのほうは少し緊張気味でしたが、後半はいつもの彼。

終わって手平鉦の席に着くと、身体の大きなおぢさんも盛んに汗を拭いていました。

彼より、大人たちの方が緊張していたのかもしれません。笑

続いて、天女の舞

そうです!前日の塚沢さんと同じ演目。中には連日の観賞と云う方もいたかと・・・。

塚沢さんも外山さんも早池峰神楽系ですが、同演目でも、若干の違いがあり楽しめました。

明日は祇園の祭り事、いざさら出て遊ぶなり~と云う幕出しで始まり、

とりら~♪と何度も聞こえる唄が耳に残ります。

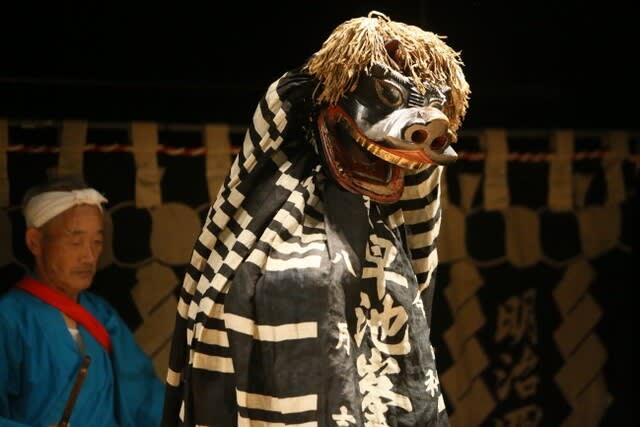

最後は権現舞

この日は人の都合で、祈祷の頭カミカミはありませんでした。

次回はぜひ!とご希望の方は、外山神楽さんが出番の時を確認して、

今回は、ぜひ、お願いします!と談判して下さい。笑