昨夜の強い雨で良い感じだった紅葉の見ごろも、周辺の山々では、ほぼ終盤。

先週の金曜日、この日を逃すと青空の下では、もう撮れないと思い、毎年お邪魔するこちらへ。

緑だった葉が紅くなるのに、ほぼ一日。そして、間もなく上から枯れ始めていました。

紅葉の命は短くて・・・

これからは霜と強風の繰り返しで、やがて雪。

昨年のタイヤ交換とは、ほぼ一週間遅れで本日。

日付は前後しますが、先週水曜日の午後は盛岡にて講習会。

午前中には市内に入り、他の用足しを済ませ、時間つぶしです。笑

旧盛岡銀行本店 明治44年(1911)完成

東京駅を設計した辰野葛西建築事務所の作品

ひとつ上の盛岡信用金庫は、昭和2年(1927)、葛西萬司氏による設計。

一般的には東京駅と云えば、辰野金吾氏が有名ですが、事務所としては葛西萬司と共同経営。

その葛西萬司は盛岡藩家老の鴨澤舎の次男として生まれ、同藩士葛西家の養子になります。

安くてゆっくりできそうな場所として、もりおか歴史文化館を選択。

県民会館とこことの往復ならヒザも何とかもちそうなので・・・。汗

この施設に来るのは、いつも時間調整です。笑

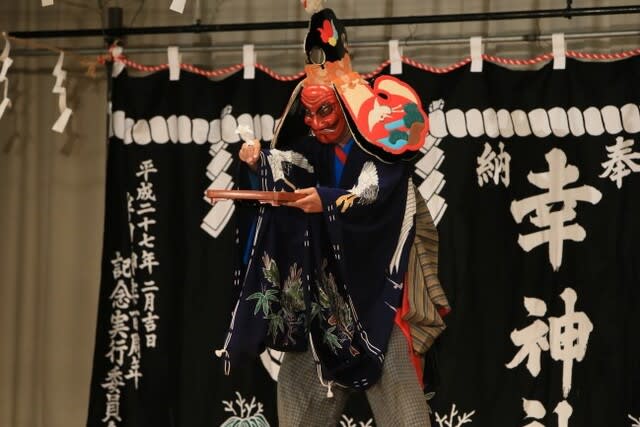

山車まつりは全国的に見られますが、盛岡藩の特徴を上げるなら、音頭あげでしょうか。

江戸時代の遠野の祭りにも、各町から山車が出ていたことが古文書等で確認できます。

現在、山車が無くなっているのは南部ばやしに主役が移った為だと思われます。

左の盛岡城の北側(右)に見えるのは文字としては、さかさまで、八戸弥六郎の屋敷。

八戸氏とは遠野南部氏のことです。絵図の敷地内に大きな岩が何個もあった様子がわかります。

現在の岩手県公会堂の敷地周辺。

その東側道路向かいに、八戸頼母の屋敷があります。

頼母は上の八戸弥六郎直義の二男で分家となり、小八戸氏とも云われました。

現在の遠野市附馬牛町の保育園の辺りが遠野の屋敷。

こうして時間をつぶした後は、睡魔と戦いながら講習会でした。

そして、昨日は、昨年12月に亡くなった義従兄の一周忌。

眠る柳玄寺さんの本堂廊下にあるカゴ、必ず、目が行きます。

その脇の幕には、これまた、よく知るお二人の名前。

新型コロナ以降、珍しくなった直会。

今回同様に法事などで、会食ができそうな店を探すのに、苦労する遠野です。

このままだと法事後は、弁当を渡して終わりになるのかもしれません。

今回の会食では、ノンアルコールながら、様々な昔話などもあり、親族のつながりを

再確認できる良い機会となりました。

と、まとめながら、次は私の父の法事。先日、父方の従兄弟たちが集まったばかりなので、

家族だけで行う予定です。(;^_^A

ヒザが痛くて歩けなくなった後から、血圧が高めに推移。

受診したところ一週間程度、血圧を測ってみることに。

どこかが良くなれば、どこかが悪くなり、治る前に他も悪くなり・・・。

健康補助関係のCMばかりが気になります。(;^_^A