次の地図の黄色の線に沿って番号順に歩いています。

(地図のBのところにいます。)

ここから城の前の通り(内町通り)を、少し東へ歩き、左に曲がって大手前通りを北へ歩きました。

やがて右手に辰鼓楼が見えて来ます。

辰鼓楼の前にきました。

廃城になった出石城の三ノ丸大手門石垣を使って、明治4年に建設されました。

”辰鼓楼”の名称の意味は、「辰」は時刻を表す言葉であり、「鼓楼」は太鼓を叩く櫓を指します。

高さが約13mあり、4階建の構造でした。

かって城下町の人々は、寺院の鐘で時刻を知りましたが、明治時代に入りこれに替わります。

最初は、最上階から太鼓を鳴らして時刻を知らせていましたが、明治14年に、この城下町で開院していた”医師の池口忠恕”が大時計を寄附して時計台となりました。

現在の時計台は電気式です。

(札幌時計台と並んで、日本最古の時計台として親しまれ、出石のシンボルとなっています。)

この前の通りを北へ歩き、次のよつ角を右に曲がりました。

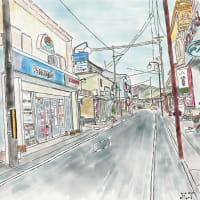

八木通りにきました。

”鶴屋”さん……、蕎麦屋さんです。

隣にも、”登城”さん……、またまた蕎麦屋さんでした。

八木通りを東へ歩き、「出石明治館」に向かって歩いています。

すごいお家が右に見えて来ました。

”格子”が美しいですね。

(窓ガラスの木の模様、2階の虫籠窓、うだつ、全体がうつくしいです。こういうのを見ていると、あきないですね。)

写真を撮りながら、古い建物を楽しみながら歩きました。

少し歩いて、「出石明治館」に来ました。

(びっ蔵から約25分かかっています。)

中に入って見学します。

最初の部屋は、”出石の歴史”が展示されていました。

出石に関係する人のサインですかね?……………。

「出石永楽館」の写真

明治34年に開館した近畿最古の芝居小屋です。

別の部屋では、”歴史を彩った出石の人物”が、展示されていました。

出石は、たくさんのすごい人を出していました。

一人一人の説明文をゆっくり読んで見学したので、時間がかかります。

休憩する場所があったので、少し休みます。