小林和平(明治14年1881~昭和41年1966・86歳)

昭和時代、戦前戦後にかけて活躍した石像彫刻家。師匠である小松寅吉の技術を受け継ぎ、狛犬(獅子像)彫刻を芸術として開花させた名工。

明治14年(1881)石川町沢井に小林家の次男として生まれる。

明治26年(1893)頃に小松寅吉布孝(のぶたか)に弟子入り。当時、寅吉は48歳前後。和平は12~13歳。

****************

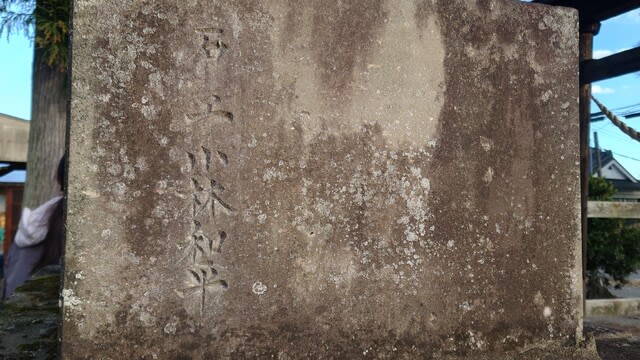

明治35年(1902)21歳。師匠の寅吉と兄弟子の亀之助は那須塩原の雲照寺に長期滞在、大作・准提観音を彫っていた。留守番をしていた和平は発注を受けた小さな石の社をひとりで仕上げ、「石工 小林和平」と彫って沢井八幡神社に納めた。これが「修行中の身で銘を刻むなどもっての外」と寅吉の逆鱗に触れた。その後、年季明けして独立してからも、和平は師匠・寅吉の存命中に自分の名前を作品に刻むことはなかった。

沢田八幡神社裏の末社 石の社。和平の銘が見られる最初の作品。

****************

明治38年(1905)24歳。長男誕生、年季明けしていないため結婚は許されなかった。

明治40年(1907)長男が2歳で死去。

明治41年(1908)26歳。棚倉町一色の小林ナカと結婚。

明治41年(1908)八幡神社(矢吹町根宿)の先代狛犬(飛翔獅子型)。明らかに寅吉工房のものと思われるが作者銘がない。極めて高度な技術に裏打ちされた端正な造りで、和平の若いときの仕事をうかがわせる。後に吽像が台座から落ちて壊れたため、和平が孫の登を指導しながら吽像だけ造り直している。

明治42年(1909)27歳で年季明け。次男誕生、生後すぐに死去。

明治45年(1912)30歳。長女誕生。

大正2年(1913)寅吉69歳、和平31歳。 長福院の毘沙門天像。銘は「福貴作 小松孝布」。親方を手伝って大半は和平が彫ったと思われる。随身の仁王像一対も和平の作、銘は「和東斎剣石」。

大正4年(1915)師匠・小松寅吉布孝(71歳)没。

大正12年(1923)42歳。八幡神社(矢吹町根宿)の灯籠。独立後、初めて自分の名を彫った作品。

****************

大正15年(1926)44歳。中島村滑津 常瀬山善通寺墓地の地蔵菩薩像。銘なし

****************

昭和2年(1927)1月、45歳。沢井八幡神社裏の尾珠狐。石工名なし

****************

昭和2年(1927)4月、45歳。長女(15歳)死去。

昭和4年(1929)47歳。妻・ナカの姪リンに長男・登が生まれ、リンの夫・實を養子に、登を自分の孫とする。登は後に和平に師事し石工を継ぐ。

****************

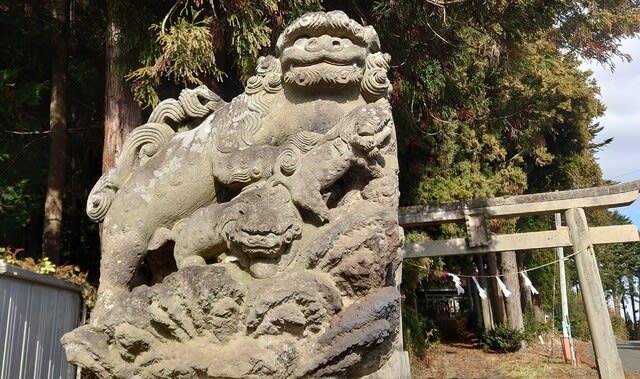

昭和5年(1930)48歳。石都都古別神社の狛犬。娘の夭逝という悲劇を乗り越えて彫り上げた、魂のこもった傑作。

デザインは師匠・寅吉が得意とした飛翔獅子を踏襲しながらも、顔や尾の造形に和平の個性が出ている。

顔が平たく愛嬌があるところが、寅吉の獅子像とはかなり違っている。

3頭の子獅子の表情がすばらしい。和平が失った3人の子どもへの愛情が感じられる。

吽像の尾を直線的に処理したところも、寅吉の獅子とは異なっている。和平がもっと違う尾の表現、デザインはないかと模索し始めた頃。

後ろ脚の支え部分には木彫りの意匠を組み合わせ、全体像を破綻なく、豪華に見せるために苦心している。

「石工 小林和平」自分の名前を刻んだ初めての狛犬。

****************

昭和5年(1930)49歳。石川町の稲荷神社社殿と尾珠狐。

昭和6年(1931)49歳。保土原神社(須賀川市)の狛犬。彫りがやや荒く、和平が自分ならではのデザインを作り出そうと苦心していた様子がうかがえる狛犬。

****************

昭和7年(1932)51歳。古殿八幡神社の狛犬。

昭和5年の石都々古和気神社、昭和6年の保土原神社を経て、この噴水が飛び出すような尾のデザインを完成させた。

大きさやデザイン、圧倒的な存在感が格別。和平が追求した石工道が最高の形で結実した傑作。

記銘「石川郡沢田 彫刻師 小林和平」

****************

昭和8年(1933)52歳。羽黒神社(中島村滑津)の狛犬。

和平は一般的な蹲踞型の狛犬も彫っている。和平の中では、蹲踞型の狛犬は「狛犬」、寅吉が始めた飛翔獅子型のものは「獅子像」ということだったらしい。

後ろ脚を蹴り上げた飛翔獅子型の狛犬に比べると一見地味に見えるが、親子獅子がとてもいい顔をしている。

阿像はダンプカーにぶつけられて破損。なんとか修復したが、大震災でさらに大きく破損して、今は台座が残るのみ。和平狛犬の中でいちばん不幸な境遇の狛犬…

****************

昭和9年(1934)53歳。棚倉町一色鐘鋳神社の狛犬。

一色は和平の妻・ナカの故郷。奉納者の中にはナカの父親の名もある。妻の故郷に建立するということで、丁寧に彫り上げたことがよく分かる。

石はやや小ぶりだが、非常に丹念に作られており、味のあるいい作品。

****************

昭和10年(1935)54歳。小野公園(石川町)の仁王像。

昭和12年(1937)55歳。近津神社の飛翔獅子。

昭和13年(1938)56歳。石都都古和気神社の五重塔。

****************

昭和13年(1938)王子八幡神社(石川町)の泉重左衛門像。玉垣、石組みは弟子の遠藤秀一。

****************

昭和13年(1938)56歳。天澤山東禅寺(古殿町山上)の地蔵菩薩像。

****************

昭和14年(1939)57歳。王子八幡神社の狛犬

弟子の遠藤秀一と合作。石工名なし。

この狛犬は遠藤秀一がかなりの部分の仕事をしたのではないか。和平は、弟子の手がかなり入った作品には自分の名前を入れなかったのかもしれない。

****************

昭和14年(1939)57歳。石都都古別神社御仮屋の狛犬

台座製作の大竹俊吉と連名。

****************

昭和15年(1940)58歳。管布称神社(古殿町)の大黒像。

昭和15年(1940)角折神社(白河市東)の狛犬。銘なし。

****************

昭和15年(1940)59歳。羽黒神社(中島村)の馬。

****************

昭和19年(1944)62歳。羽黒神社の灯籠。

****************

昭和22年(1947年)66歳。赤羽八幡神社(石川町)の狛犬。

戦後に建立された赤羽八幡神社の狛犬台座には大きく「平和記念」と彫られている。和平が50~60代に彫った地蔵や大黒像などの顔はみな柔和で、戦争で疲弊した人々の心を少しでも安らかにしたい、和ませたいという思いが伝わってくる。

****************

昭和27年(1952)70歳。諸楽山法性寺(平田村小平)の子安観音像。

昭和30年(1955)妻小林ナカ(77歳)死去。和平73歳。

昭和35年(1960)後妻小林ハル(66歳)死去。和平78歳。

****************

昭和36年(1961)79歳。川辺八幡神社(玉川村川辺)の狛犬(阿像のみ)。

川辺八幡神社には、味原勇という石工が昭和30年に彫った飛翔獅子型の狛犬があったが、阿像が台座から落ちて壊れ、この代替を作ってほしいという依頼が和平のもとにあった。和平はこの依頼を受け、阿像だけを彫った。

和平80歳、この狛犬制作に石工人生の集大成として臨んだ。かつての鬼気迫る和平狛犬に匹敵する素晴らしい出来。顔や全体像がモダンになり、洗練された印象がある。小林和平銘での最後の狛犬。

****************

昭和38年(1963)82歳。八幡神社(矢吹町根宿)の狛犬(吽像のみ。孫の登が作成するのを指導。銘は小林登)

昭和41年(1966)死去(満84歳)

****************

昭和5年の石都々古和気神社、昭和7年の古殿八幡神社、昭和9年の鐘鋳神社の親子獅子は、「和平三大狛犬」と呼ばれる。

和平が彫りあげたものは、どれも表情が優しく、見ているこちらがほっこりとした気持ちになる。個人的には、石都々古和気神社の3頭の子獅子とそれを見守る母獅子の狛犬がいちばん好き。

根宿八幡神社の狛犬と灯籠、長福院の毘沙門天像、保土原神社の狛犬はぜひ見てみたいし、石都々古和気神社の狛犬にはもう一度会ってみたい。

****************

写真は令和6年(2024)11~12月に撮影したもの。和平の写真は wikipedia から、説明の文は「改訂新版 神の鑿 たくきよしみつ」から引用。