Supersonic wave 「 making to fog 」 experiment no.32

超音波照射技術

超音波照射技術

超音波伝搬対象に対して

適切な超音波条件を設定するために

以下の技術を利用しています

超音波「システム技術」

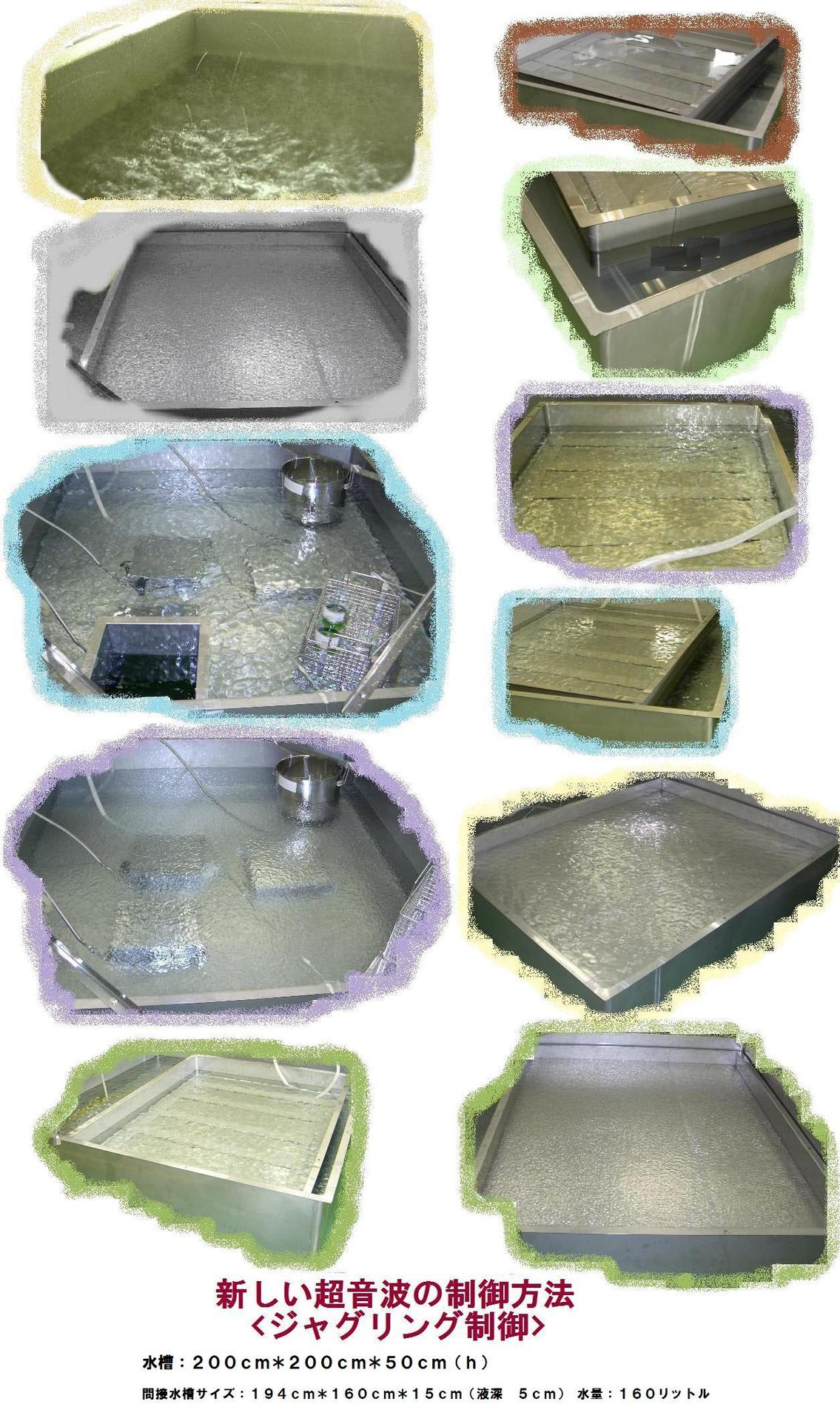

1:専用水槽の開発技術

2:超音波振動子の改良技術

3:超音波伝搬状態の測定技術

4:超音波(音響流)制御技術

水槽・振動子(弾性体)と

液体(水槽内)の状態に対して、

適切な超音波伝搬状態を

実現させることが重要だと考えています。

目的に合わせて、キャビテーションを

コントロールしている状態の動画です。

Ultrasonic control technology

The nonlinearity phenomenon of an ultrasonic wave has been recognized and the effect is used.

超音波の非線形性現象を認識して、

その効果を利用しています。

参考 http://ultrasonic-labo.com/?p=1328

参考 http://ultrasonic-labo.com/?p=1471

参考 http://ultrasonic-labo.com/?p=1410

***********************

超音波システム研究所

ホームページ http://ultrasonic-labo.com/

***********************

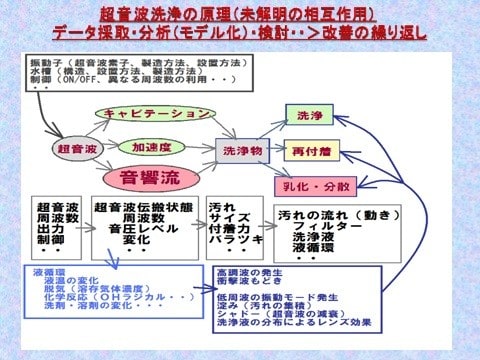

超音波システムの技術NO.73

<超音波伝搬状態の測定・制御>

機械工学と制御システムの視点から、

新しい超音波技術をご提案します

超音波「システム技術」

1:専用水槽の開発技術

2:超音波振動子の改良技術

3:超音波伝搬状態の測定技術

4:超音波(音響流)制御技術

容器・治工具(弾性体)・・・と

液体(水槽内と容器内)・洗剤・溶剤・・・の状態に対して、

対象物への適切な超音波状態を

実現させることが重要だと考えています。

目的に合わせた

適切な超音波の伝搬状態を実現させることに

ご協力(ご提案)させていただきます。

************************

名称 超音波システム研究所

業務内容 超音波システムに関するコンサルティング

************************

日本人と創造性

新しい技術を考えていく上で参考になる

「鶴見和子の創造性に関する講演」資料より

学術講演 「日本人と創造性」 鶴見和子

・・・

創造性に3つのタイプがあるのではないか

1)内発、古代論理優先->「同化型」 例 関口信夫

2)中間型 ->「折衷型」 例 柳田国男

3)概念・形式論理優先->「対立・統合型」例 南方熊楠

・・・

これらの創造性が、水俣病の患者の・・・

未曾有の困難にぶち当たったとき、人間はどのように困難を乗り越えてゆくか

それは、創造的でなければ出来ないことです

困難事態が新しい困難・・・

!!!!このような、創造性の分類は、普通の人の行き方を

!!!!ぶんせきする道具である

もう一つ、創造性の分類は

社会変動の担い手のタイプにつながっていく・・・

コメント

大変難しいのですが、創造性に取り組むものとして

重要な考え方を提出しているとともに

物を作るうえでの

社会における哲学(設計思想)を要求しているように感じます

補足(わかりやすい説明)

生物学の中村佳子さんは「ヒトも大腸菌も同じ祖先から生まれ、

一つ一つの生きものはアリはアリとして、

ヒトはヒトとしてたったひとつのゲノムの可能性を展開し、

常に新しいものを生み出そうとする力を内に持つ『自己創出系』」と言われます。

1分前の私と、今の私では違っているけれど私は私。

同じだけれど変わるということが生きものの本質ですが、

新しいものはゼロから生まれるのでなく、

異質と出会い、結びつくことで生まれるそうです。

水俣病と出会い、人間は自然の一部であり、自然破壊とは、外部の自然を壊すだけでなく、

人間自身の内なる自然の破壊でもあると気づかれた、社会学の鶴見和子さんは、

それぞれの地域の持つ伝統を生かし、

異質を加えて暮らしやすい社会を地域住民が創造する

という「内発的発展論」を生み出されました。

経済成長を目的とする近代化論に対し、

人はそれぞれ持って生まれたものを思いきり発現、

成長する事が目的で、経済成長は条件にすぎないと言われます。

感性論哲学では感性が人の本質であり、

理性は、感性から湧き上がったものを形にする手段能力と言い、

仏教では自分の中に全てがあると言われ、

教育―エデュケーションとは内にあるものを引き出すという意味ですが、

まさにいのちは内に持っているもので、生まれ、成長するもの。

不確かな時代ですが、生きものとしての自分に込められた長い時間は確かなもの。

人は、生きものとしての45億年、

先祖からの歴史、文化が出来上がるまでの長い積み重ね、

とさまざまな時間を背負って今ここに生きています。

"みんな違って、みんないい"、のがいのちの本質。

連綿と続く自分の中に込められた

「時間」を大切にしながらただ1回限りの命の花を咲かせませんか。

参考図書 鶴見和子 対話まんだら 藤原書店

『45億年の私の「生命」』生命誌と内的発展論 より

超音波システム研究所

超音波(測定・解析・制御)技術 ultrasonic-labo

オリジナル製品:超音波発振プローブを利用した超音波制御技術 ultrasonic-labo

「シャノンの第一定理に関する経験談」

1) テーマ

「シャノンの第一定理が、具体的に経験上で役に立つ」

1-1)基本システムの考察(注1)に関する

モデル作成として役に立つ

1-2)データとノイズに関する基礎事項として役に立つ

(ルーチンワーク的な開発業務の中では

必要性を理解しにくいが、

オリジナリティの高い、新製品の研究開発の

立場で考えると、

研究の視点(注2)としてとして

大変有効

注1:例 システム開発に関するオブジェクト

(アルゴリズム 等)の整合性・体系化

注2:例 機械振動・電気ノイズ・プログラム

バグ・不具合・・の原因解析

2) 基礎知識

理論と歴史の流れ

* サイバネティクス(フィードバック)から

情報の単位としてビットが基準になるまで

* 「シャノンの通信モデル」

(情報源) -> 送信機(符号化)

-> 通信路(外乱・ノイズ含む) ->

受信機(複合化) -> (目的位置)

* 情報容量:H=log n(ハートレイ 1928年)

n:1つの系で区別される状態の数(単純化で2にする)

対数の底は、情報を測定する単位の選択とする

(J.W.テューキー)

すなわち、ビットは2者択一の概念に基づくもので、

2つから1つの選択では1ビット、

4つから1つでは2ビット

* シャノンによる情報量の(確率概念による)定義

事前確率がわかっているとき、

1つの通報を記憶するのに必要で最小な情報容量が、

その情報のもつ情報量である(シャノン 1948年)

通報:情報源が発するもの

情報:通報に含まれる

(情報量:情報源が発する通報の集合量の

確率統計的あつかいによる数学的な公式による量)

ポイント:信号の持つ意味の取り扱いをしない

3) 基礎知識の理解

「基礎知識を深めると重要な定理や法則が理解できる」

* 「シャノンの第一定理」

情報とテントロピーの関係

(情報が増えるとエントロピーは減少する)

エントロピー:無記憶情報源のシンボル当たりの平均情報量

(情報量*確率の総和)

無記憶情報源<->マルコフ情報源

(その情報以前の有限個(m)の情報に影響される

情報源:m重マルコフ情報源)

情報と確率過程の関係->エルゴード的->

確立の再定義->統計処理->・・

4) 理解から応用(創造)

経験と実例

4-1)論理は用意されていない ?である

:データとノイズの関係

4-2)考えなければならない:どこから?

何を考えるか?

経路とノイズとデータの特定

(例 ロボットの動作、デジタル解析のデータ

:デジタルアナライザー、

プログラム言語のコンパイラー、システムの取り扱い方法)

ロボットの動作データ(注1 機械・電気・ソフト)と

動作測定によるデータの検討に関する

通信モデルの利用(通信モデルに対する第一定理の保証)

注1:機械(特性) 伸び・たわみ・疲労・・・

電気(信号) 電気的な性質・応答特性・・・

ソフト 制御のアルゴリズム・データ構造・チューニング処理・・・

4-3)論理モデルをつくる:現象との違いを考察する

解析事例(振動解析 プログラムのバグ解析

人間と言う要因の検討)

振動と言う現象(全体)と測定(ポイント)による

データの論理的考察

時間的変化に対する、

条件の設定と統計やシュミレーション等の解析方法の考察

4-4)論理モデルの限界と現象を考察する

4-5)その現象に対するオリジナルな論理を作成する

新規開発事例(材質、特性、一般理論の組み合わせと現象

:総合力)

理論やデータでは突破できない

(注:基礎知識の理解は必要である)

感触やイメージが必要である

5) 設計思想への発展

オリジナルな理論を忠実に開発・設計し、

一つの製品(システム)にまとめあげることは、

その理論(人)による思想(identity)にまで広がります

そして思想からモデル(システム)の修正や変更が行われ、

繰り返す中で発展していくように思います

このような観点でモノを見ると、良い製品、良い設計にふれることの大切

さが理解できると思います

私は、これが設計する力だと思います

6) まとめ

* 応用できれば知識は技術力として役に立つ

* プログラム言語や環境の知識も応用できるところまで

高めなければいけない

* そのためには、クリアすべき基礎知識がある

結局、好きな部分は基礎知識がわかるまで学習する必要がある

(あるいは、実際に製品に組み込みと、理解不足の部分が問題になり苦労し

て身につけることになる)

最終的には、設計思想を形成し深めていくことが本質だと思います

(そのために観察することと工夫することの重要性をまとめにします

数式や統計処理は有効ですが、

各処理のそれぞれの段階も

技術的説明(検討・考察)を行う必要があることの重要性を考

えてもらいたいと考えています)

***********************

超音波システム研究所

ホームページ http://ultrasonic-labo.com/

***********************

http://youtu.be/vZ0do-0bfvs

<液中を伝搬する超音波の計測>

超音波測定解析の推奨システム(超音波テスターNA)を製造販売測

超音波システム研究所は、オリジナル技術による、

音圧測定装置(超音波テスター)の推奨システムを製造販売しています。

新しい超音波の発し・測定・解析技術です。

超音波の伝搬状態に関する、

管理・検討に適した

超音波発振・計測・解析システム(超音波テスターNA)を、

販売開始しました。(2015.08.27)