2023年9月12日(火)晴れ

少々汚い話なので申し訳ないですが。

昔、私がまだ小学生の頃だったと思う。

その頃は道行く人たちがよく痰をはいていた。

げー ぺっ とそんな音をよく聞いていた。

そう言えば、私が仕事を始めた頃も職場や公共施設などにも「痰壺」があった記憶がよみがえった。

タバコを吸いながら仕事をしていたり、病院でタバコ吸ったりと、昔の常識も今となっては驚きですが、この「痰壺」の設置も驚きです。誰かが片付けていたんですね。

今になって初めて、ちょっと調べてみました。

結核

は、戦後しばらく経つまで治療法のない伝染する死亡率の高い怖い病気でした。結核患者はサナトリウムなどに収容され、きれいな空気のある療養所で大気解放・安静療法などで、つまり隔離・放置されるしかなかった。

結核予防対策として、1904年(明治37年)に内務省令「肺結核予防ニ関スル件」「肺結核予防規則」が定められている。

学校や病院など、人がたくさん集まる場所に「痰壺」を置き、そこに痰を吐くよう指示した条文があった(条文では唾壺[ダコ]と表記)そうだ。伝染する という当時の学説に基づいている。

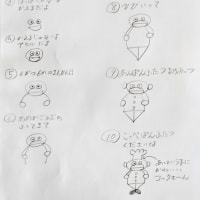

これが痰壺(小さな白い陶器の壺で、中には「エ」という文字が書かれているものもあったようだ。)の由来か!

法律的には?

〇1919年 (大正8年)には、「結核予防法」(大正8年法律第26号) が制定され、1951年(昭和26年)に大改正された。

〇2002年(平成14年)に痰壺の規則の廃止が決まる。

〇2005年(平成17年)に結核予防法を廃止(平成18年法律第106号)し、結核を感染症法の二類感染症に分類した。

この年の罹患率は20.6%で死亡率は1.8%となっている。

結核は減少したのか?

結核の 蔓延国と位置付けられてきた日本の患者数が減少し、厚生労働省が公表した2021年の統計で、初めて欧米並みの「低蔓延国」入りした。

世界保健機関(WHO)では、低蔓延国の基準を年間新規患者数が人口10万人あたり10人未満を満たすこととしている。

ひえっ~ 一昨年に???

記憶がはっきりしないのですが、2005年(平成17年)に結核予防法が廃止されているから正式には痰壺設置がやっとこさここで廃止されたのだろうか?この頃にはもうなかったような気がする。でも1983年(昭和58年)頃には職場にまだあったような気がするが。

痰壺はもう全く見ることはないが。若い人はこの話を聞けばびっくりするでしょうね。

昔は今では考えられない常識があったのだ!!!

参考までに

昭和23年(1948年)5月1日施法の軽犯罪法第1条26号には「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」と、法律によって禁止されている。

参考:日経メディカルワークス、厚生労働省HP