「八ヶ岳」西側山麓の扇状台地を割る沢を挟んで、隣接する南側「尖石(とがりいし)遺跡」と、6棟の竪穴式住居が復元される北側「与助尾根(よすけおね)遺跡」は、

約5,000年~4,000年前とされる「縄文時代中期」の竪穴住居の跡が200ヶ所以上発掘されている集落遺跡だ。

◇ ◇ ◇

「縄文時代」とそれ以前の「旧石器時代(きゅうせっきじだい)」を分けるものは、「土器」の存在だと言われているが、土器が発明され

約13,000年前に始まったとされる「縄文時代」は、寒暖差の激しい期間を経て、約2,300年前まで約1万余年続き、稲作と金属器使用の「弥生時代」へと続くことになる。

❖ 尖石遺跡 中央自動車道「諏訪インターチェンジ」から車約20分、「茅野市豊平」にある「尖石遺跡」は、我が国を代表する縄文時代の遺跡だ。

❖ 尖石遺跡 中央自動車道「諏訪インターチェンジ」から車約20分、「茅野市豊平」にある「尖石遺跡」は、我が国を代表する縄文時代の遺跡だ。 ◇ ◇ ◇

その「尖石遺跡」への注目は、「湖東村」(現在の「茅野市」)で生まれ、「東京高等師範学校」で、我が国初の人類学者「坪井正五郎(つぼい しょうごろう)」(1863/文久3年~1931/大正2年)に考古学を学んだ「小平小平治(こだいら こへいじ)」( ~1895/明治28年)が、1891(明治24)年「東京人類学会雑誌」誌上で初めて「広見の遺跡」として現在の「尖石遺跡」を紹介し、1893(明治26)年に学会へ報告したことに始まるという。

◇ ◇ ◇

1928(昭和3)年、東京で開催された「石器時代文化展覧会」において「龍谷文庫」(「小平小平治」のコレクション)に興味を持った「伏見宮博英王(ふしみのみや ひろひで おう)殿下」が翌年発掘を行って、「尖石遺跡」の発掘調査が始まったという。

◇ ◇ ◇

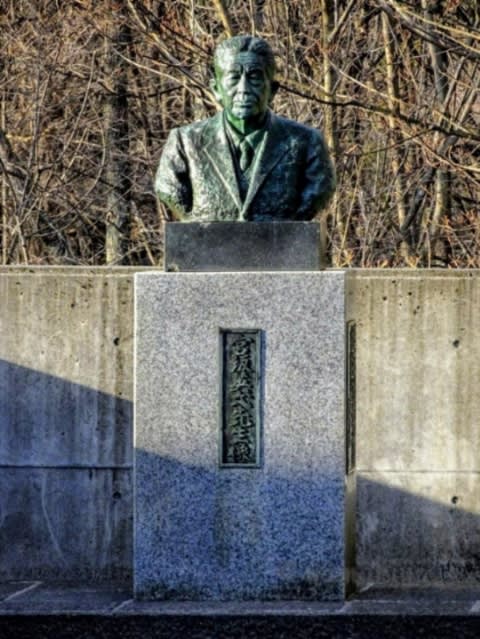

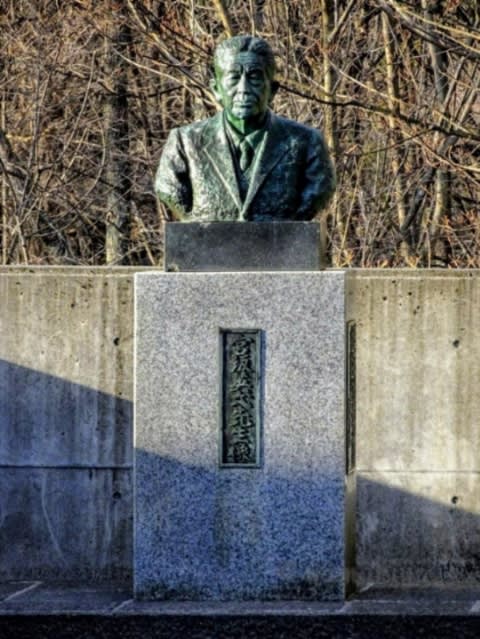

本格的な発掘調査に取り組んだのは、「豊平村」(現在の「茅野市」)出身の考古学者「宮坂英弌(みやさか ふさかず)」(1887/明治20年~1975/昭和50年)で、1930(昭和5)年から独力で発掘を始めて、1952(昭和27)年まで続けたという。

◇ ◇ ◇

日本で最初の縄文時代の集落の存在が確認されたという同遺跡は、

1942(昭和17)年に「尖石石器時代遺跡」の名称で国の「史跡」に指定され、1952(昭和27)年には国の「特別史跡」を受けたという。「特別史跡」とは、学術上の価値が特に高いとされる「史跡」で、縄文時代の遺跡はここ「尖石石器時代遺跡」と、「三内丸山遺跡」(青森県青森市)「大湯環状列石」(秋田県鹿角市)「加曽利貝塚」(千葉県千葉市)の四ヶ所に限られている。

❖ 尖石 遺跡の南斜面に住民から「とがりいしさま」と呼ばれる三角錐状の先端が尖った石がある。高さ約1メートルのこの石は、古くからの信仰対象らしく祠も祀られているが、「尖石遺跡」の名前の由来になった石だという。

❖ 尖石 遺跡の南斜面に住民から「とがりいしさま」と呼ばれる三角錐状の先端が尖った石がある。高さ約1メートルのこの石は、古くからの信仰対象らしく祠も祀られているが、「尖石遺跡」の名前の由来になった石だという。◇ ◇ ◇

現地に「この一帯は、明治25年頃桑畑にするために開墾され、その時見馴れない土器や石器が多量に出土しましたが、祟りを恐れて捨ててしまったといわれています。」「この『とがり石』の下には宝物がかくされているとの言い伝えから、ある時こっそり村人が掘ったところ、その夜立ちどころにおこり(熱病)にかかって死んでしまったとのことです。この石を神聖視する信仰から生じた言い伝えでしょう。」と案内される。

◇ ◇ ◇

また、「八ヶ岳の墳出岩(ママ)の安山岩で」「

右肩の桶状の凹みは磨り痕から人工のものと思われます。縄文時代に磨製石斧を製作した際に、共同砥石に使用されたものとも、また縄文時代には石を重要な利器としたところから、地中から突き出したこの石を祭祀の対象としたものであろうともいわれています。」と続けられている。

❖ 与助尾根遺跡 「尖石遺跡」から「茅野市尖石縄文考古館」経て徒歩約5分にある「与助尾根遺跡」は、開墾中の1935(昭和10)年に、ほとんど手つかずのままで、その存在が発見されたという。

❖ 与助尾根遺跡 「尖石遺跡」から「茅野市尖石縄文考古館」経て徒歩約5分にある「与助尾根遺跡」は、開墾中の1935(昭和10)年に、ほとんど手つかずのままで、その存在が発見されたという。◇ ◇ ◇

1946(昭和21)年には、「尖石遺跡」の本格的発掘に取り組んでいた「宮坂英弌」が、縄文時代の集落全体を発掘する目的で、「与助尾根遺跡」の調査に取り掛かり、その全容がほぼ解明されて、縄文時代の集落研究の出発点となったという。

◇ ◇ ◇

現在の竪穴式住居6棟は、同時に建っていた可能性のある6棟で、当時の集落のようすを感じることの出来る復元だという。なお

1993(平成5)年には、国の「特別史跡」の「尖石石器時代遺跡」に、「与助尾根遺跡」が追加指定されている。

❖ 茅野市尖石縄文考古館 「豊平村」(現在の「茅野市」)出身の考古学者「宮坂英弌」を初代館長に、「茅野市尖石考古館」として1955(昭和30)年に開館し、2000(平成12)年に至って新装再開館した考古博物館だ。

❖ 茅野市尖石縄文考古館 「豊平村」(現在の「茅野市」)出身の考古学者「宮坂英弌」を初代館長に、「茅野市尖石考古館」として1955(昭和30)年に開館し、2000(平成12)年に至って新装再開館した考古博物館だ。◇ ◇ ◇

同館は、「八ヶ岳」西側山麓に広がる我が国屈指の縄文遺跡群の出土品を中心とした考古学資料を展示しているが、主な展示品では土偶で通称「縄文のビーナス」「仮面の女神」や、土器「蛇体把手付深鉢」「蛇殻状突起付深鉢」「有孔鍔付土器」などが知られている。

◇ ◇ ◇

市内最大規模の「棚畑(たなばたけ)遺跡」(茅野市米沢埴原田)から、1986(昭和61)年に出土した「縄文のビーナス」は、遺跡の中央部から寝かせるような状態で、完全な形で出土したという。切れ長のつり上がった目などに縄文時代中期の土偶特有の顔を見せ、張り出した腹部と臀部が妊娠した女性を思わせると言われているが、同土偶は1995(平成7)年に、縄文時代の遺跡からの出土品として、初めての「国宝」に指定された。

◇ ◇ ◇

「中ッ原(なかっぱら)遺跡」(茅野市湖東山口)から、2000(平成12)年に出土した大型土偶で、中が空洞の中空土偶「仮面の女神」は、約4,000年前の縄文時代後期前半に作られたとされる。遺跡の墓が集中する場所から、人為的に右足を胴体から外された状態で出土したというが、顔面が逆三角形の仮面がつけられた表現になっている土偶で、2014(平成26)年に同館2点目の「国宝」に指定された。

◇ ◇ ◇

「土偶」は約11,000年前に登場したと考えられているが、女性を表現したものが圧倒的に多く、「縄文時代中期」以降、顔や妊娠を表現するものになってきたという。多く壊れた状態で出土し、小さいものはより壊れていると言われる「土偶」だが、精霊が宿るとして儀式に用いられ、壊すことで儀式が完遂した、あるいは怪我や病の治癒を祈って同じ部位を壊した、壊した土偶を台地に撒いて豊穣を願ったなど、諸説あるという。

◇ ◇ ◇

他に、土器の縁に口を開いた蛇体が塑造加飾され、器面に縄文がつけられた深鉢形縄文土器「蛇体把手付深鉢」など、尖石遺跡を代表する土器をはじめとして見るべきものは多い。

◇ ◇ ◇