お正月飾りはクリスマスの翌日から28日までに飾るのが一番良いそうです。または30日。

避けたい日は29日→苦が待つ、二重苦などにつながるから。

31日→一夜飾りになり縁起が良くないから。

飾っておく期間は1月7日までです。

【お正月について】

1月1日の朝を『元旦』

1月1日を『元日』

と呼びます。

本来お正月は1月のことでしたが、今は特に三ヶ日をお正月と呼びます。

三ヶ日は年神様をお迎えするためゆっくり過ごすのが慣わしでした。

年神様とは、ご先祖様のことです。

三ヶ日にはご先祖様たちが福を持って帰って来て下さるのですが、いついらっしゃるかわからないので、なるべく家を空けずに家族でゆっくり待っていたんですね

また、三ヶ日は『火の神様』と『水の神様』に一年の感謝と今年の一年の家内安全祈願を込めてお休みいただくという意味もあります。

なので、火や水を使う料理や掃除はしてはダメです。

三ヶ日に料理しないように年末に日持ちするおせち料理を作っておきます。

掃除をしてはいけないのは水の神様のお休みと、箒で掃き掃除をすると福を持って帰って来る年神様を掃いて外に出してしまわないようにするためです。

家を掃除して居心地良く保ち、台所を使う妻のことを昔は「かみさん」と呼んでいましたね。

火の神様と水の神様をの力を家のために使わせていただいている女性への感謝の呼称だったのだと思います。

かみさん、おかみさんと呼ばれるには、まだまだ未熟で貫禄不足の私ですが、台所の荒神様の神棚に精一杯の感謝と家内安全をお祈りしたいなと思います🎍

元旦は横浜だけど💦

【鏡餅】

重なったお餅の上に瑞々しい橙を乗せる鏡餅。

かが(かか)は古語で蛇を意味します。(かが様)が(見)ているからかがみ餅。

蛇は脱皮を繰り返すので再生と復活のシンボルとして信仰されています。(有名な奈良の三輪山は山自体が御神体で蛇神様です。御名は大物主命)

鏡餅の重なった形は蛇のとぐろを表しています。

この蛇神の再生する強い力とご先祖様(年神様)の力が依りついて籠もるようにと鏡餅が祀られるようになったそうです。

また、鏡割り行事で割った鏡餅のかけらを「お年玉」と呼び、年神様の福が籠もった餅を家族で分けて焼いたり煮たりして食べました。

『源氏物語』にも宮中行事として書かれていたので、千年以上前から続く伝統行事です。

大切にしたいですね。

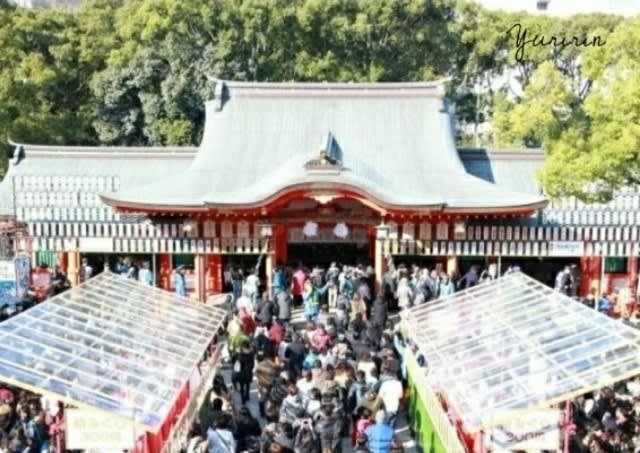

【初詣】

お正月の時期にその年初めて神社やお寺に参拝することですね。

今は有名な神社などに参拝する方が多いですが、本来は年初に家の神棚にお参りすることを初詣とされていました。

氏神神社(住んでいる地域の神社)や産土神社(生まれた地域の神社)など土地の神様の御札を用意して、若水(元日の早朝に汲んだ水)とお供え物を神棚に備え、年神様をお迎えすることが初詣でした。

神棚のない家も多いので、初詣には地域の神社や地縁の深い神社に参拝してから、有名な神社に参拝してはいかがでしょう⛩️

(神戸 生田神社)

良いお年をお迎えください。

読んでくださりありがとうございます。

避けたい日は29日→苦が待つ、二重苦などにつながるから。

31日→一夜飾りになり縁起が良くないから。

飾っておく期間は1月7日までです。

【お正月について】

1月1日の朝を『元旦』

1月1日を『元日』

と呼びます。

本来お正月は1月のことでしたが、今は特に三ヶ日をお正月と呼びます。

三ヶ日は年神様をお迎えするためゆっくり過ごすのが慣わしでした。

年神様とは、ご先祖様のことです。

三ヶ日にはご先祖様たちが福を持って帰って来て下さるのですが、いついらっしゃるかわからないので、なるべく家を空けずに家族でゆっくり待っていたんですね

また、三ヶ日は『火の神様』と『水の神様』に一年の感謝と今年の一年の家内安全祈願を込めてお休みいただくという意味もあります。

なので、火や水を使う料理や掃除はしてはダメです。

三ヶ日に料理しないように年末に日持ちするおせち料理を作っておきます。

掃除をしてはいけないのは水の神様のお休みと、箒で掃き掃除をすると福を持って帰って来る年神様を掃いて外に出してしまわないようにするためです。

家を掃除して居心地良く保ち、台所を使う妻のことを昔は「かみさん」と呼んでいましたね。

火の神様と水の神様をの力を家のために使わせていただいている女性への感謝の呼称だったのだと思います。

かみさん、おかみさんと呼ばれるには、まだまだ未熟で貫禄不足の私ですが、台所の荒神様の神棚に精一杯の感謝と家内安全をお祈りしたいなと思います🎍

元旦は横浜だけど💦

【鏡餅】

重なったお餅の上に瑞々しい橙を乗せる鏡餅。

かが(かか)は古語で蛇を意味します。(かが様)が(見)ているからかがみ餅。

蛇は脱皮を繰り返すので再生と復活のシンボルとして信仰されています。(有名な奈良の三輪山は山自体が御神体で蛇神様です。御名は大物主命)

鏡餅の重なった形は蛇のとぐろを表しています。

この蛇神の再生する強い力とご先祖様(年神様)の力が依りついて籠もるようにと鏡餅が祀られるようになったそうです。

また、鏡割り行事で割った鏡餅のかけらを「お年玉」と呼び、年神様の福が籠もった餅を家族で分けて焼いたり煮たりして食べました。

『源氏物語』にも宮中行事として書かれていたので、千年以上前から続く伝統行事です。

大切にしたいですね。

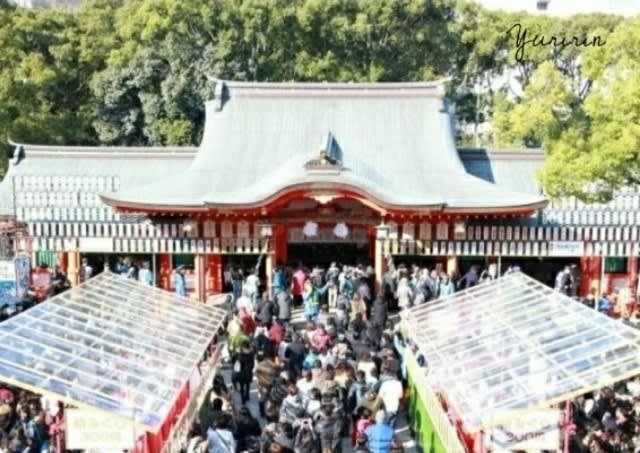

【初詣】

お正月の時期にその年初めて神社やお寺に参拝することですね。

今は有名な神社などに参拝する方が多いですが、本来は年初に家の神棚にお参りすることを初詣とされていました。

氏神神社(住んでいる地域の神社)や産土神社(生まれた地域の神社)など土地の神様の御札を用意して、若水(元日の早朝に汲んだ水)とお供え物を神棚に備え、年神様をお迎えすることが初詣でした。

神棚のない家も多いので、初詣には地域の神社や地縁の深い神社に参拝してから、有名な神社に参拝してはいかがでしょう⛩️

(神戸 生田神社)

良いお年をお迎えください。

読んでくださりありがとうございます。