福岡県太宰府市にある観世音寺は、正式には「清水山普門院観世音寺(せいすいざんふもんいんかんぜおんじ)」といいます。

観世音寺 講堂

山号が「清水山」なのは、観世音寺の北に「弘法水(こうぼうすい)」と呼ばれる清水が湧き出る池があることにちなみます。

※以前、一度だけ「弘法水」を訪ねたのですがその日はとても澄み切った美しい水をたたえていました。

しかし、地元の方のお話によると常に透明な状態ではなく、濁っている日も多いのだそうで・・・。最近はどうでしょ?

「弘法水」は、「清水井」または「山ノ井」とも呼ばれるそうですよ。

『源氏物語』にもその名が登場する観世音寺ですが、残念ながら具体的に『源氏物語』の登場人物が観世音寺で何かをしたという記述はないんです。

ただ私は、頭中将と夕顔の間に生まれた姫君・玉鬘は、乳母(めのと)や女房たちと一緒に、太宰府滞在中には観世音寺を参詣しただろうと思っています。

*☆*―――――――――――――――――――――――――――*☆*

『源氏物語』第22帖 玉鬘 より

※玉鬘つきの女房「三条」が、紫の上つきの女房「右近」に対して発した言葉の一部です。in奈良の長谷寺

「大弐の御館の上の、清水の御寺、観世音寺に参りたまひし勢ひは、帝の行幸にやは劣れる。」

<訳>

「筑紫で見た、大宰大弐の正妻が、清水の御寺の観世音寺に参詣されたときの威勢は、帝の行幸にも劣りましょうか。」

■三条・・・京生まれですが、筑紫での生活が長かったので「田舎モノ」扱いされています。食事にがっつきます。(笑)

■右近・・・玉鬘の実母である夕顔に仕えていた女房。夕顔の死後は、紫の上に仕えました。

*☆*―――――――――――――――――――――――――――*☆*

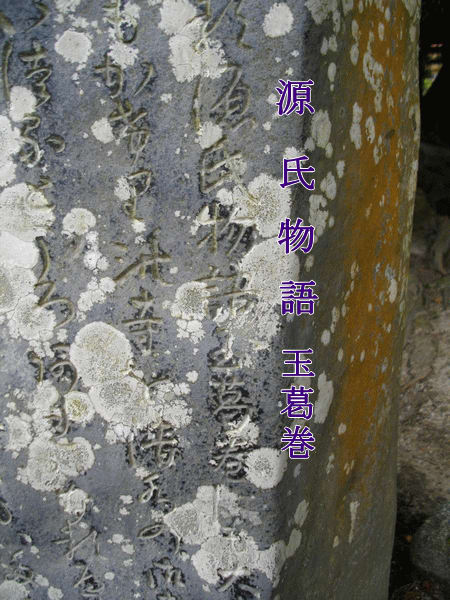

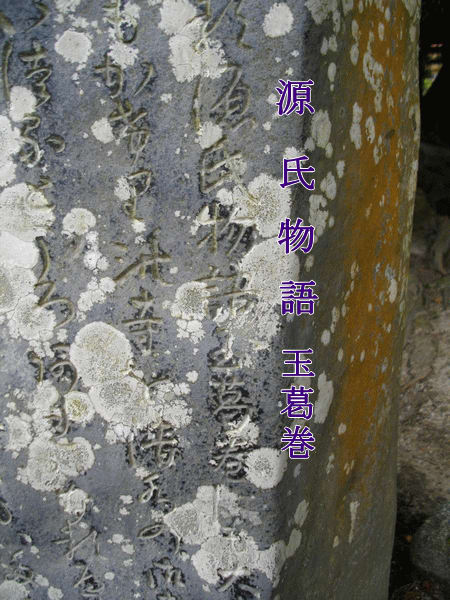

観世音寺境内に「清水記碑」という古い石碑があります。

安永5年(1776年)に、筑前福岡藩士の加藤一純によって建立されました。

「清水記碑」をよーく見ると・・・“源氏物語”という文字が刻まれているのがわかります

碑文には

『 筑前国御笠郡観世音寺は清水山普門院といひける 源氏物語玉葛巻にも、大弐のみたちのうへ乃 清水の御寺の観世音寺にと紫式部もかけり 寺を清水の御寺といふなり さいふことも此寺のうしろに清水のわきいづるところあればなるべし この水いまにいたりてかわらず・・・(略)・・・』

と書かれ、『源氏物語』にも観世音寺が登場することが紹介されています。

紫式部の夫・藤原宣孝(ふじわらののぶたか)は、紫式部との結婚前に、「大宰少弐」と「筑前守」を兼任していました。

紫式部は藤原宣孝から、観世音寺の様子や大宰府の様子などを聞き『源氏物語』に取り入れていったのでしょうね。

【参考文献】

●「太宰府伝説の旅」

著者:大隈和子/発行:(財)古都大宰府を守る会

●「光源氏が愛した王朝ブランド品」

著者:河添房江/発行:角川書店

⇒web拍手を送る

<HP『花橘亭~なぎの旅行記~』に戻る> <コメントをくださる方は掲示板へ>

観世音寺 講堂

山号が「清水山」なのは、観世音寺の北に「弘法水(こうぼうすい)」と呼ばれる清水が湧き出る池があることにちなみます。

※以前、一度だけ「弘法水」を訪ねたのですがその日はとても澄み切った美しい水をたたえていました。

しかし、地元の方のお話によると常に透明な状態ではなく、濁っている日も多いのだそうで・・・。最近はどうでしょ?

「弘法水」は、「清水井」または「山ノ井」とも呼ばれるそうですよ。

『源氏物語』にもその名が登場する観世音寺ですが、残念ながら具体的に『源氏物語』の登場人物が観世音寺で何かをしたという記述はないんです。

ただ私は、頭中将と夕顔の間に生まれた姫君・玉鬘は、乳母(めのと)や女房たちと一緒に、太宰府滞在中には観世音寺を参詣しただろうと思っています。

*☆*―――――――――――――――――――――――――――*☆*

『源氏物語』第22帖 玉鬘 より

※玉鬘つきの女房「三条」が、紫の上つきの女房「右近」に対して発した言葉の一部です。in奈良の長谷寺

「大弐の御館の上の、清水の御寺、観世音寺に参りたまひし勢ひは、帝の行幸にやは劣れる。」

<訳>

「筑紫で見た、大宰大弐の正妻が、清水の御寺の観世音寺に参詣されたときの威勢は、帝の行幸にも劣りましょうか。」

■三条・・・京生まれですが、筑紫での生活が長かったので「田舎モノ」扱いされています。食事にがっつきます。(笑)

■右近・・・玉鬘の実母である夕顔に仕えていた女房。夕顔の死後は、紫の上に仕えました。

*☆*―――――――――――――――――――――――――――*☆*

観世音寺境内に「清水記碑」という古い石碑があります。

安永5年(1776年)に、筑前福岡藩士の加藤一純によって建立されました。

「清水記碑」をよーく見ると・・・“源氏物語”という文字が刻まれているのがわかります

碑文には

『 筑前国御笠郡観世音寺は清水山普門院といひける 源氏物語玉葛巻にも、大弐のみたちのうへ乃 清水の御寺の観世音寺にと紫式部もかけり 寺を清水の御寺といふなり さいふことも此寺のうしろに清水のわきいづるところあればなるべし この水いまにいたりてかわらず・・・(略)・・・』

と書かれ、『源氏物語』にも観世音寺が登場することが紹介されています。

紫式部の夫・藤原宣孝(ふじわらののぶたか)は、紫式部との結婚前に、「大宰少弐」と「筑前守」を兼任していました。

紫式部は藤原宣孝から、観世音寺の様子や大宰府の様子などを聞き『源氏物語』に取り入れていったのでしょうね。

【参考文献】

●「太宰府伝説の旅」

著者:大隈和子/発行:(財)古都大宰府を守る会

●「光源氏が愛した王朝ブランド品」

著者:河添房江/発行:角川書店

⇒web拍手を送る

<HP『花橘亭~なぎの旅行記~』に戻る> <コメントをくださる方は掲示板へ>