百人一首に関する本のご紹介です。

先日、

西東社から発売された本

小学生おもしろ学習シリーズ

「まんが百人一首大辞典」を読みました。

※西東社

⇒

http://www.seitosha.co.jp/

⇒

http://www.seitosha.co.jp/2_3974.html

小学生おもしろ学習シリーズ まんが 百人一首大辞典

小学生おもしろ学習シリーズ まんが 百人一首大辞典

シリーズ名にある通り、小学生を対象にされている本です。

小学生が最初に出会う百人一首の本として素晴らしいと思います。

監修は、同志社女子大学教授で

小倉百人一首殿堂「時雨殿」の館長でも

いらっしゃる吉海直人先生。

大人も楽しめる一冊です。

私も小学生の時にこんな本に出会いたかったです!

暗唱のコツも書かれていて便利です。

定価1,000円(税別)と良心的。

オールカラーの漫画で見開きページで

歌と作者について紹介されています。

漫画は6人の漫画家さんによって描かれています。

百人一首の歌人たちがそれぞれ美麗な絵の漫画で楽しめます。

6人の漫画家さんのうちの

お一人がTwitterでフォローさせていただいている

ROUTE175(@route175 )さん こと 藤岡ひろみさんでもあります。

本の途中にある『平安王朝新聞』のページも

勉強になりおもしろいです。

小学生おもしろ学習シリーズ 「まんが 百人一首大辞典」を読む前、

実は「百人一首」に関する本ってすでに出尽くしているのでは?

という感もあったのですが、こういうアプローチもあるのですね。

楽しく読ませていただきました。

⇒

webサイト『花橘亭~なぎの旅行記~』

⇒

webサイト『花橘亭~源氏物語を楽しむ~』

⇒

Twitter

⇒

Instagram

<コメントをくださる方は

掲示板へ。>

web拍手ボタン

web拍手ボタン

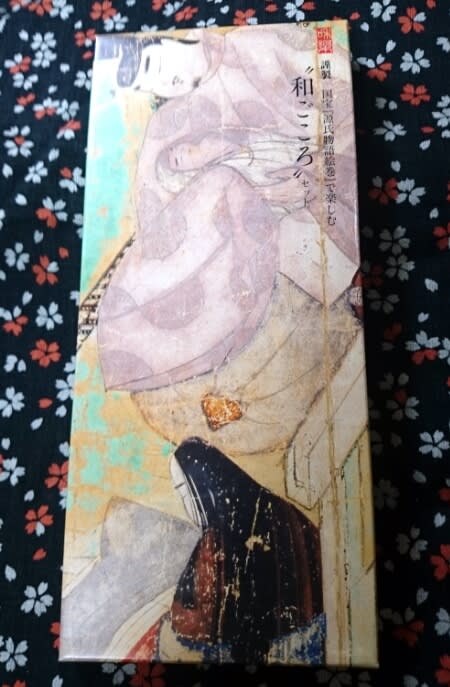

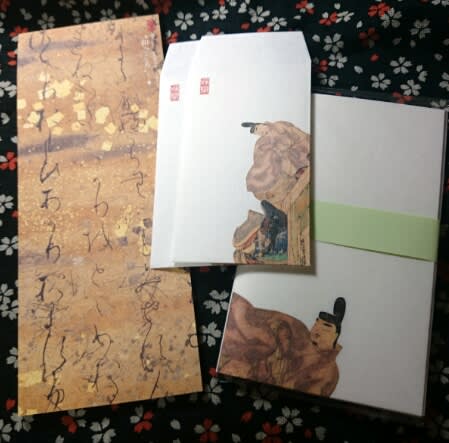

☆チェック!:

Amazon/源氏物語の関連本

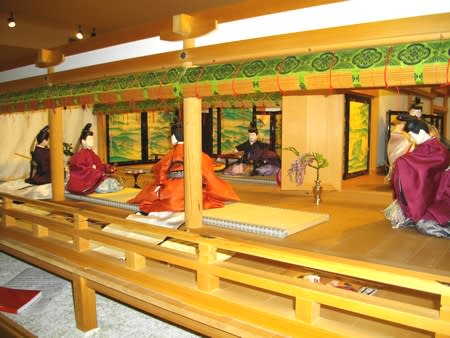

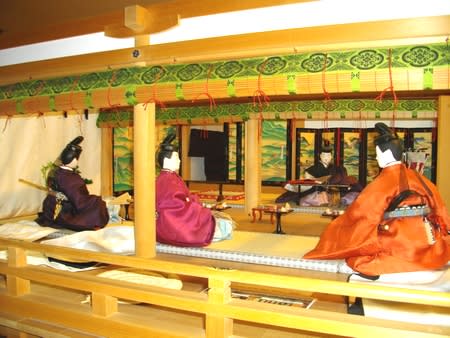

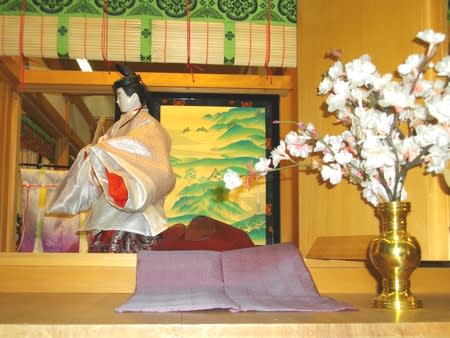

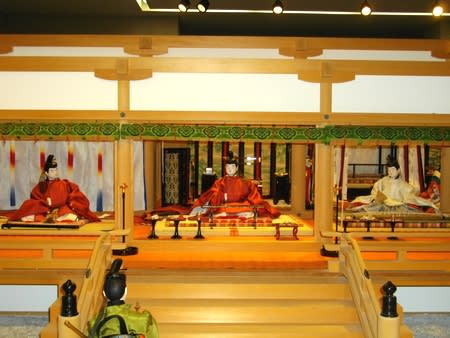

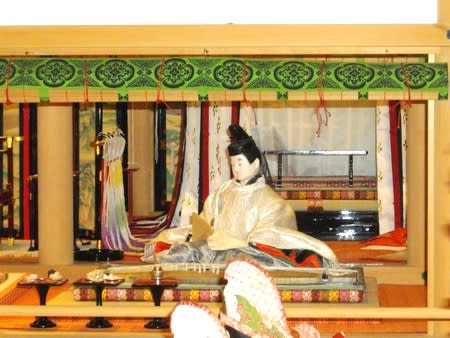

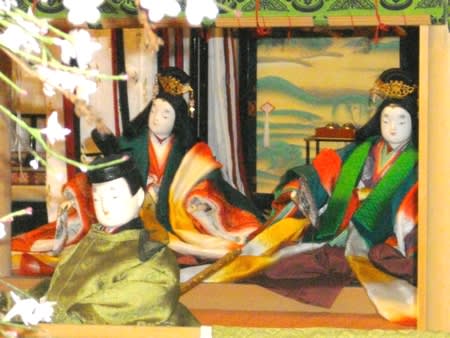

京都市下京区にある風俗博物館のこと。

京都市下京区にある風俗博物館のこと。

着装体験。

着装体験。

web拍手ボタン

web拍手ボタン

女房の身嗜み・髪について

女房の身嗜み・髪について

春鶯囀(しゅんのうでん)

春鶯囀(しゅんのうでん)

百人一首に関する本のご紹介です。

百人一首に関する本のご紹介です。