奈良県 十津川村 教育委員会

2009年に十津川村教育委員会によって建てられています。

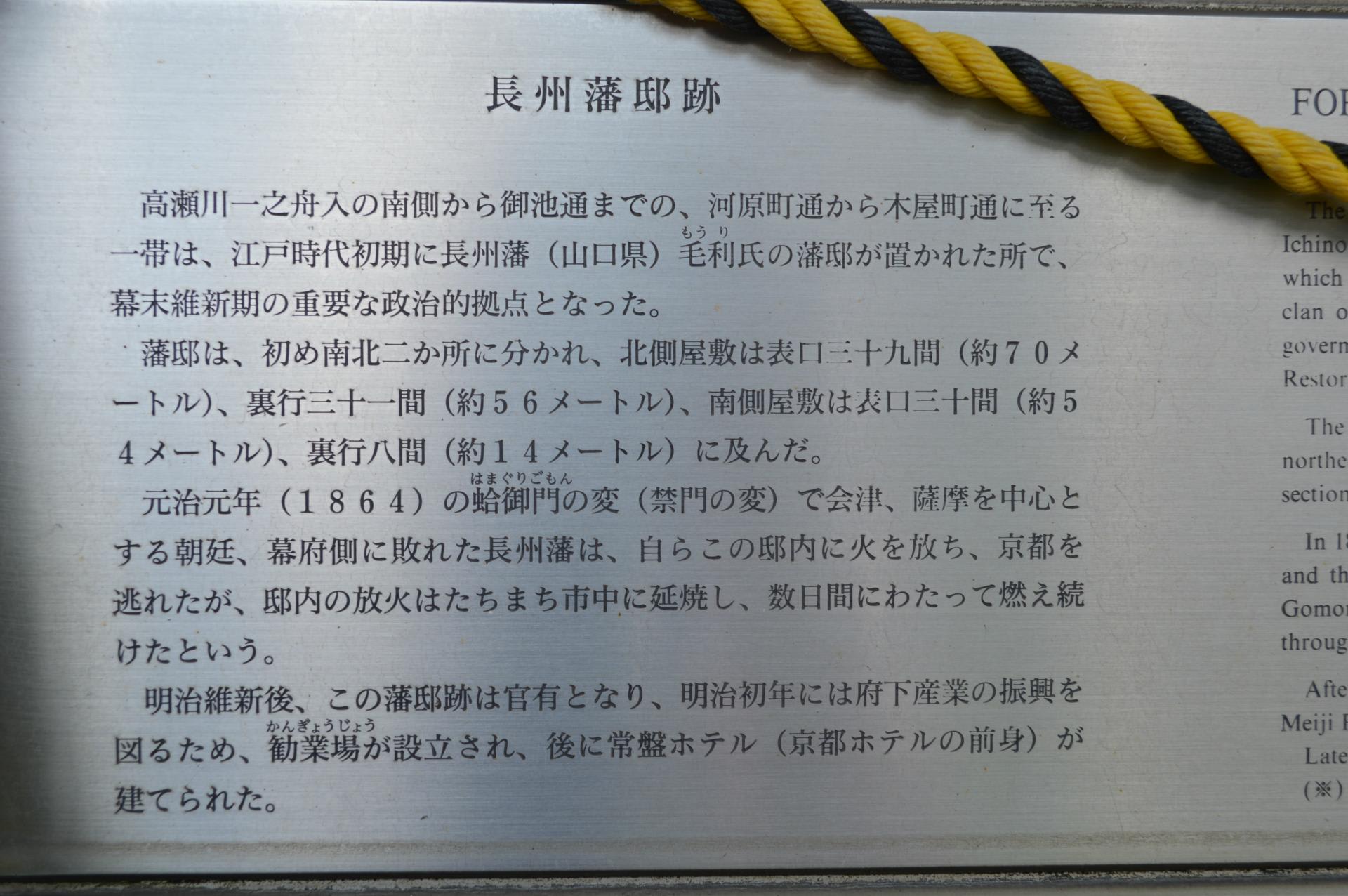

明治維新直前の動乱の京都で、御所を警護した

「勤王思想」の強い土地で知られた

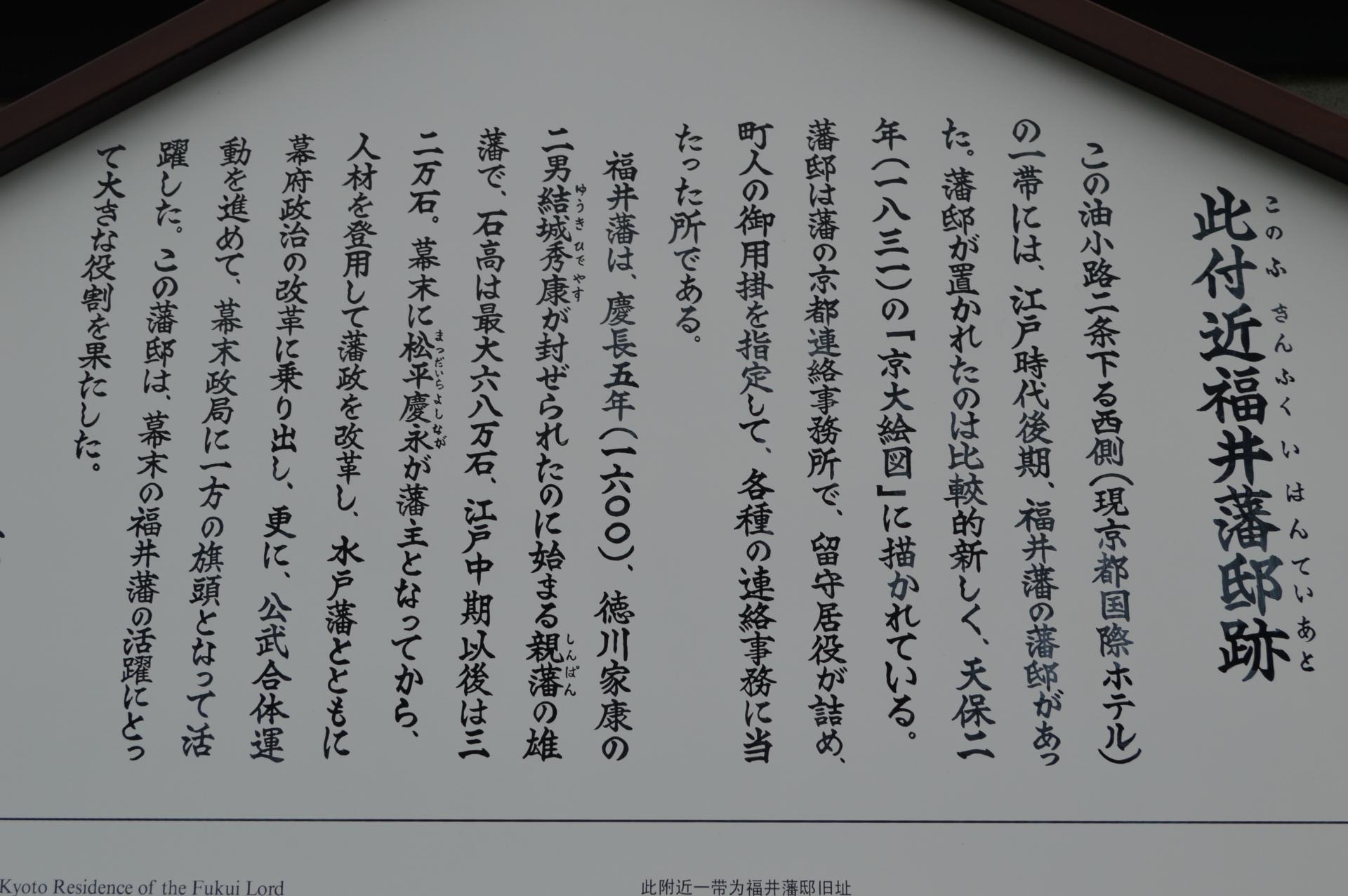

十津川郷士たちの拠点となった十津川屋敷跡

委員会のホームページには

「郷士(ごうし)くん」の名前の由来となった「十津川(とつかわ)郷士(ごうし)」とは・・・

昔は、およそ60の村を総称して十津川(とつかわ)郷(ごう)と呼ばれていました。

郷民は古来から狩猟生活が中心であったことから弓矢に優れ、

神武天皇を八咫(やた)烏(がらす)として大和まで先導し、

壬申の乱(672年)では天武天皇を支援したと伝えられています。

これらの功績で無年貢措置を受け、これが郷の伝統となり、

それは明治6年の地租改正まで続いたのです。

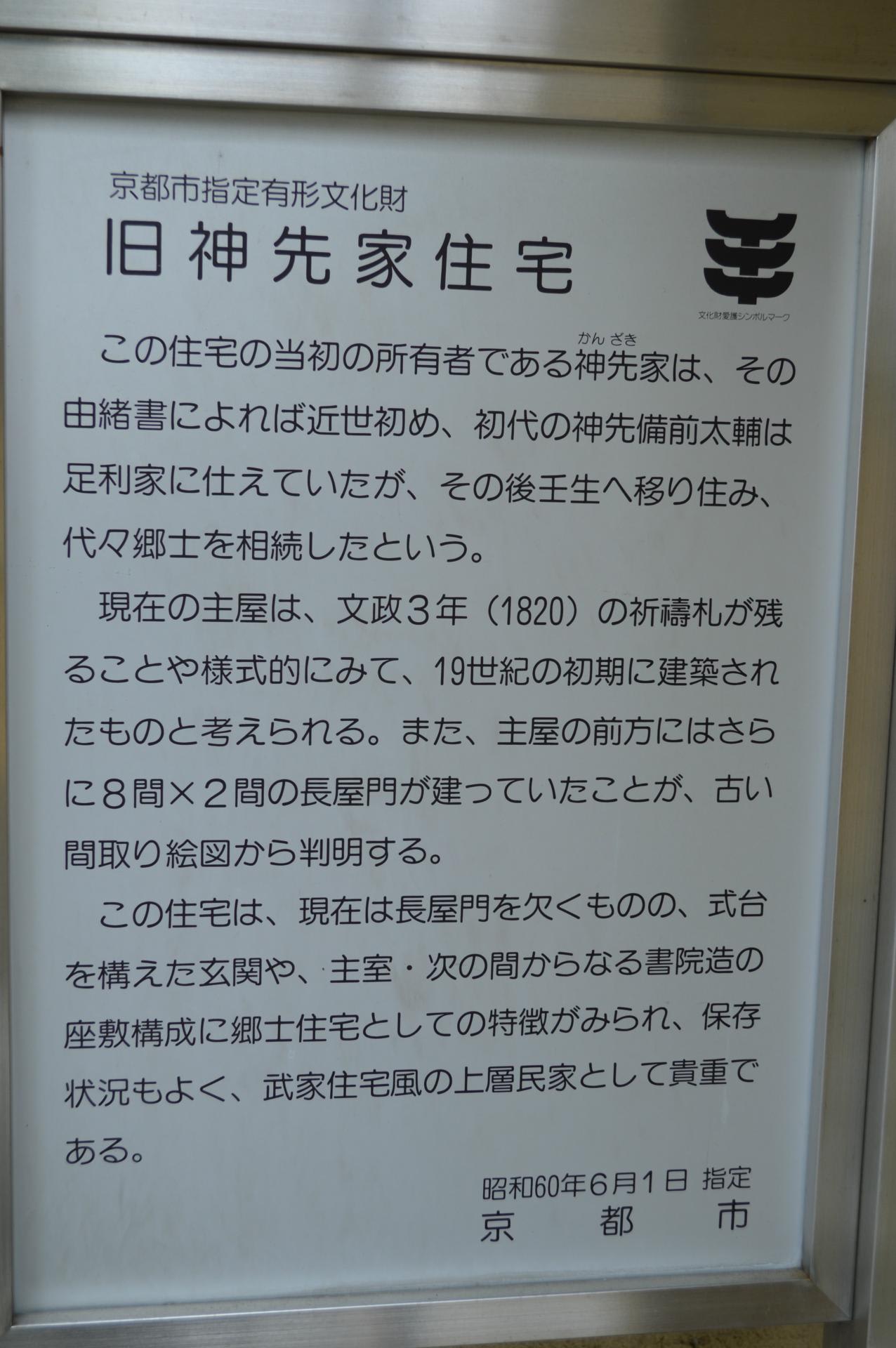

中世、郷民は一種の武力集団として、その存在は重視され、

近世では文禄4年(1595年)の紀州山地村一揆や

慶長19年(1614年)大坂の役に呼応した

北山郷一揆を鎮圧するなど、

十津川郷士の呼称が徐々に世間に知られるようになります。

もちろん大坂の役にも十津川郷は徳川方として参戦しました。

幕末には200名近くの十津川郷士が交替で京都御所の守衛をしていました。

文久3年(1863年)朝廷から「菱(ひし)十(じゅう)」を賜り、

それが十津川郷の郷章となって、今日の村章に、

そして明治22年の水害で北海道へ移住した「新十津川町」の町章にもなっています。

また、元治元年(1864年)には、

孝明天皇の内勅によって郷塾「文武館」を開校、

現在の県立十津川高校の前身となって、

県内では最も歴史の古い高等学校となっております。

これら十津川郷士の功績を称え、末永く後世に伝えるとともに、

村の活性化を目指すこと(心身再生の郷づくり)を目的に、

「郷士くん」のイメージキャラクターを作成しました

平成21年11月 建立

奈良県十津川村 ➡ ホームページ