歌碑を示す 道標

もう少し先

右・与謝野晶子

何となく君にまたるるここちして いでし花野の夕月夜かな

左・与謝野寛

遮那王が背くらべ石を山に見て わが心なほ明日を待つかな

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

与謝野 晶子 関連 ➡ まち歩き山0242 蹴上浄水場 花 歌碑

歌碑を示す 道標

もう少し先

右・与謝野晶子

何となく君にまたるるここちして いでし花野の夕月夜かな

左・与謝野寛

遮那王が背くらべ石を山に見て わが心なほ明日を待つかな

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

与謝野 晶子 関連 ➡ まち歩き山0242 蹴上浄水場 花 歌碑

本殿

鞍馬山の中腹に南面して建つ。見晴らしがよい。建物は昭和20年に焼失し、これは昭和46年(1971)の再建で、鉄筋コンクリート造り、地下に宝殿がある。内部は魔王尊を中央に、右に毘沙門天、左に千手観音菩薩を安置している。

銀座くらま の文字で天狗が描かれている 奉納額

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

寺院 前回の記事 ➡ 寺院右0466 広隆寺 境内

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

鞍馬寺 の もみじ 平成29年5月11日 撮影

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

青もみじ ➡ 京都御苑内の閑院宮邸 跡

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0814 鞍馬寺から比叡山を見る

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

遠くに見える山が 比叡山

関連記事 ➡ まち歩き左0580 大比叡 山頂 848メートル

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0813 鞍馬石

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

清少納言の名が出てくる 記事一覧

1 神社右0012-2 車折神社 表参道 第3鳥居から 本殿まで

4 寺院中0067 誓願寺 浄土宗西山深草派 H28.5.9画像追加

9 まち歩き滋賀0261 歌碑 逢坂の関、逢坂山を歌った 蝉丸・清少納言・三條右大臣

10 寺院左0472 九十九坂 清少納言も登った 鞍馬寺

平安時代中期の代表的女流文学者、随筆「枕草子」の作者として有名。

一生(数え年)

966年・1歳 このころ清原元輔の子として生まれる。清原家は学者の家系で、清少納言は父の指導により小さいころから学問にすぐれる。

980年・15歳 このころ、橘光則と結婚する

986年・21歳 仏教の話を聞く会で、才能を認められる。こののち、一条天皇の中宮藤原定子に仕える。

1000年・35歳 宮仕えをやめる。このころ、「枕草子」を完成する。

1025年・60歳 このころ、亡くなる。

父は歌人の清原元輔。文学的にめぐまれた家系に生まれ、詩歌や漢文との交わりは深かった。橘則光と結婚して則長という男の子を生んだが、家庭生活はうまくいかず、夫と別れた。一条天皇の中宮(いまの皇后)藤原定子に仕えたのはこのころである。そこで摂政(天皇がおさないとき、かわって政治をみた役職)藤原道隆、左大臣の藤原道長らの有力者に接し、藤原公任・藤原行成らの貴族とも親しく交わった。彼女が書いた「枕草子」には、それらの体験を通した当時の宮廷のありさまがえがかれている。

その中に、雪がたくさん降った朝、中宮から「香炉峰の雪はいかならん」と問われたのに対し、すぐさま「香炉峰の雪はすだれをかかげて看る」という白楽天(中国、唐の詩人白居易)の詩をひいて、すだれを高くあげて外が見えるようにした。というエピソードがある。清少納言は教養があって理知的で、またユーモラスな性格であったことがうかがえる。同時代に活躍した紫式部とは才女どうしのライバルであった。

1000年(長保2年)、中宮定子がなくなったあとは宮仕えをやめ、前摂津守・藤原棟世の妻となったが、晩年は寂しい日々を送ったようである。

巽の弁財天 本殿の東南・巽の方角にあるので「巽の弁財天さま」と呼ばれ、福徳、智恵、財宝、技芸を授ける神として信仰されている。

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

石英閃緑岩(鞍馬石)

高さ6mのこの石垣は鞍馬石で、花背峠近辺や百井の別れに近い山中から産出する。約1億年前に地下の深所で丹波帯の堆積岩中にマグマが貫入してできた。

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

関連記事 ➡ 文化財伏005 大橋家庭園

まち歩き 前回の記事 ➡ まち歩き左0812 京都一周トレイル 北山東部コース 43

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

由岐神社から鞍馬寺本殿に向かう約500メートルの急な坂道。

幾曲がりもしているので、この名がある。

清少納言が 「枕草子」にこの坂のことを記している。

近くにみえて遠きものとしている。

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

関連記事 ➡ 人物018 清少納言

寺院 前回の記事 ➡ 寺院左0471 中門 鞍馬寺

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

貞明皇后御休息所蹟

大正13年(1924)鞍馬寺に行啓された貞明皇后さまが

九十九参道を徒歩でお登りになる途中しばらくお休みになったところである。

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

史跡 前回の記事 ➡ 史跡下033 西八条第 清盛の館

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

川上地蔵堂向かいに 義経公供養塔がある。

牛若丸が7歳から約10年間住んだ東光坊跡に、昭和15年(1940)に鞍馬山教団大阪信徒連合会有志者によって建立された。

川上地蔵堂は牛若丸(源義経公)の守り本尊である地蔵尊が祀られている。牛若丸はこの地蔵堂に参拝してから修行に出かけたといわれている。

関連記事 ➡ 義経・弁慶 伝説 源平物語

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

墓所 前回の記事 ➡ 墓上007 紫式部墓所・小野篁墓所

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

川上地蔵堂

遮那王と称した牛若丸(義経公)の守り本尊である地蔵尊がまつられており、

牛若丸は日々修行のときにこの地蔵尊に奉拝したといわれる。

関連記事 ➡ 義経・弁慶 伝説 源平物語

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

地蔵尊 前回の記事 ➡ 地蔵尊右042 鳴滝延命地蔵尊

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

由岐神社

大己貴命と少彦名命を祀る。天変地異が続く都を鎮めるため、天慶3年(940)、御所内に祀られていた祭神を此の地に勧請したのが当社の始めとされ、天皇のご病気や世上騒擾のとき、社前に靭(ゆぎ・矢を入れる器具)を奉納して平安を祈ったため靭社の名がつき、後に現在の社名となったとも伝えられている。重要文化財の拝殿は、慶長12年(1607)、豊臣秀頼によって再建されたもので、中央に通路(石階段)をとって二室に分けた割拝殿という珍しい桃山建築で、前方は鞍馬山の斜面に沿って建てられた舞台造(懸造)となっている。このほか、本殿脇の石造の狛犬一対も重要文化財に指定されている。

京都三大奇祭の1つとして有名な「鞍馬の火祭」は当社の例祭で、毎年10月22日夜に行われる。祭神勧請の際、篝火を焚いてお迎えしたという故事にちなんで、氏子らが大小様々の松明をかついで鞍馬街道から参詣するため、一面火の海となって壮観を極める。京都市

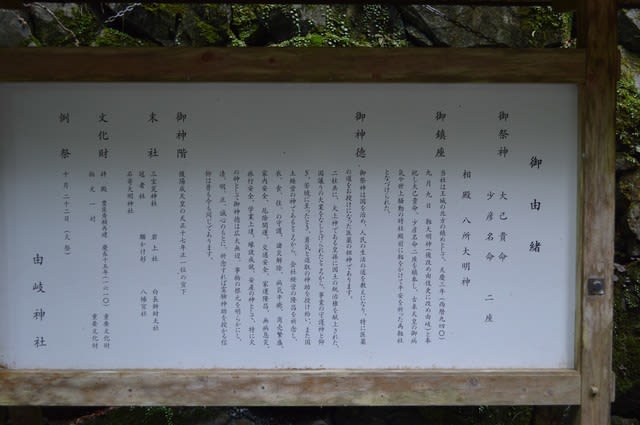

御由緒

御祭神 大己貴命、少彦名命

相殿 八所大明神

御鎮座 当社は王城の北方の鎮めとして、天慶3年(940)9月9日 靭大明神(後改め由伎更に改め由岐)と奉祀し大己貴命、少彦名命二坐を鎮奉し、古来天皇の御病気や世上騒動の時社殿前に靭をかけて平安を祈った為靭社となづけられた。

御神徳

御祭神は国を治め、人民の生活の道を教えになり、特に医薬の道をお授けになった医薬の祖神であります。

二柱共に、天上神である皇孫に国土の統治権を献上された、国譲りの大業をなしとげられたところから、事業の守護神と仰ぎ、苦境に至ったとき、勇気と進取の進助を授け給い、また国土経営の神であるところから、会社経営の隆昌を祈念し、衣、食、住、の守護、諸災解除、病気平癒、商売繁盛、家内安全、厄除開運、交通安全、家運隆昌、無病息災、旅行安全、学業上達、縁談成就、安産の神として、特に火の神として御神徳は広大無辺、事物の根元を明らかにし、清、明、正、誠心のもとに、祈念すれば霊験神助を授かる信仰は昔も今も

同じであります。

御神階 後陽成天皇の天正17年正一位の宣下

末社 三宝荒神社、岩上社、白長弁財天社、冠者社、

願かけ杉、八幡宮社、石寄大明神社

文化財 拝殿 豊臣秀頼再建 慶長15年(1610) 重要文化財 、狛犬 一対 重要文化財

例祭 10月22日(火祭)

鳥居は平成10年4月 建立

由岐神社 社号標

昭和3年10月 山本伍三郎

拝殿の階段

由岐神社の拝殿(重要文化財・桃山時代)桁行6間、梁間2間、単層、屋根は入母屋造り、桧皮葺き、中央1間を通路とした割拝殿で、屋根中央に唐破風を付し、崖にのぞんで舞台造りとなっている。通路は石段、地形を利用して中央より左へ片寄っている。慶長15年(1610)豊臣秀頼が建部内匠頭光重を奉行として再建した旨が、擬宝珠の刻銘に記されている。本殿前石段の左右には慶長20年(1615)在銘の四角型石灯籠(桃山時代)一対がある。本殿扉の左右に石造狛犬(重文・鎌倉時代)一対が安置されている。

岩上社

冠者社

大杉社

京都市天然記念物 願掛け杉 樹齢800年 樹高 53メートル

古くより「大杉さん」と呼ばれ、一心に願えば願いが叶うとされている。

拝殿を見る

おみくじ

鞍馬の火祭り

鞍馬の火祭は毎年10月22日の夜半に行われる由岐神社と八所明神社の例祭。太秦広隆寺の「牛祭」、今宮神社の「やすらい祭」とならんで京都の三奇祭といわれる。この火祭は天慶3年(940)9月9日の夜、御所内に祀られていた祭神を此の地に勧請するとき、葦のかがり火をたいて迎えた故事にかたどったといわれる。この夜、里人のかざす大小さまざまのかがり火をたいて迎えた火の中を二基の神輿が旅所に渡御し、壮観。この祭礼の特徴は、神輿の渡御に女性が参加することである。

鞍馬寺 検索 ➡ まとめ028 鞍馬寺

神社 前回の記事 ➡ 神社左0135 八幡宮

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

魔王の瀧

魔王之碑

鬼一法眼社

鬼一法眼は牛若丸に兵法を授けた、武芸の達人といわれる。

武道の上達を祈願するする人も多い

鞍馬寺 ➡ まとめ028 鞍馬寺

関連記事 ➡ 一条戻橋 義経が兵書を盗んだ師の住居

寺院 前回の記事 ➡ 寺院左0467 地蔵寺 天台宗

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

八町

この石標は「町石(ちょうせき)」といい、本殿までの道のりを示すものです。8町7曲りの九十九折参道に8基が1町(110m)ごとに建てられ、上ると7町、6町、・・と数を減らし、最後は1町、つまり本殿まであと110mだと分かります。

町石ごとに立ち止りお山の気を深呼吸しましょう。

7町

鞍馬寺 ➡ 寺院左0468 仁王門 鞍馬寺

鞍馬寺 いろいろ ➡ まとめ028 鞍馬寺

前回の寺院 記事 ➡ 寺院左0467 地蔵寺 天台宗

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます