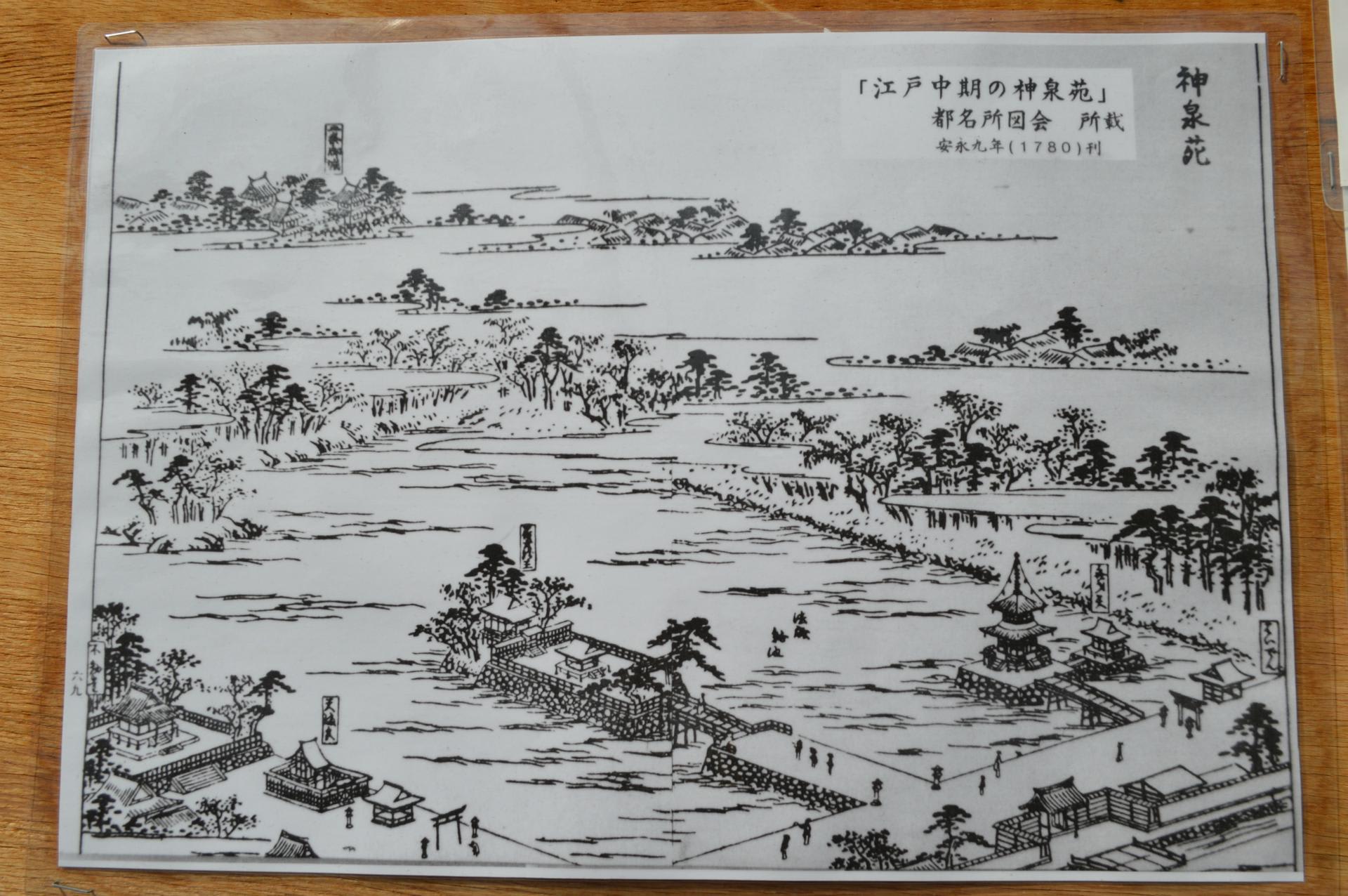

歴史 794年 平安京造営時 桓武天皇が800年に行幸

以来天皇の行幸数知れず824年 空海が降雨をここで祈りました

863年 御霊会が行われる

869年 都に悪疫はやり、鎮めるため

祇園社から神泉苑まで神輿を担いで巡行

これが祇園祭の起こりといわれるが正史にはありません

1602年 徳川家康が二条城をつくるため神泉苑の領地を割き取る、

最初の10分の1に

現在のものは1607年 筑紫の僧が再興した以来

東寺派の寺となりました

本堂には 本尊聖観音像 、放生池 、

島には善女竜王を祀る 、

鐘楼は1646年の銘、

供養塔には 快我、片桐且元、板倉勝重の3基があります

恵方社、神泉苑狂言(2014年~は11月実施)

内容は壬生狂言と同じです

神泉苑の前の通りを 御池通りといいます

平安京造営のときに設けられた禁苑で、

中央の放生池の島には、雨乞いの神、善女竜王が祀られている。

後白河法皇の命で、白拍子・静が100人目に

雨乞いの舞を奉納したところ、

見事雨が降ったため「日本一」とほめられたという。

戦功をあげた義経と、池のほとりで出会ったと伝えられている。

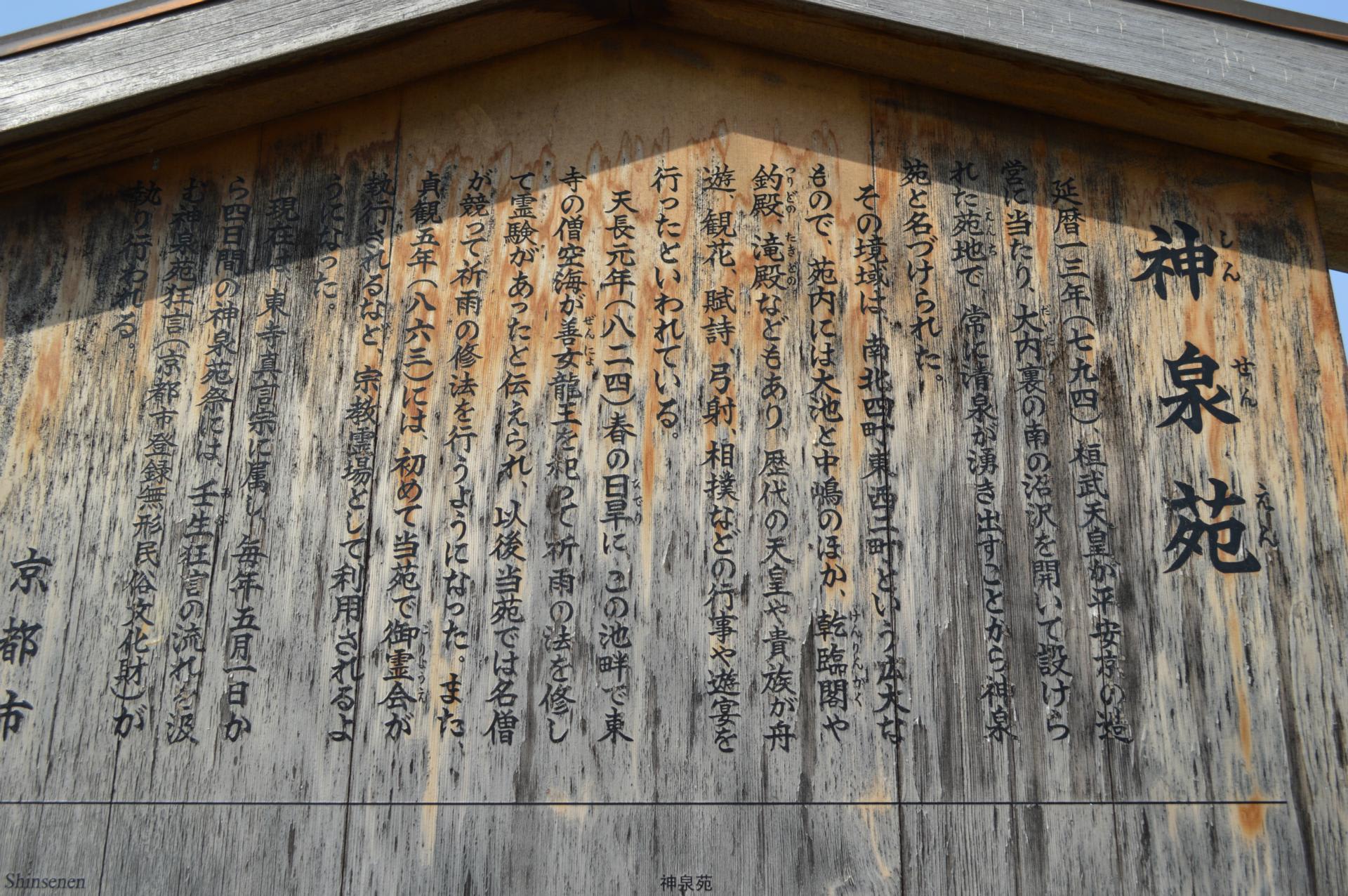

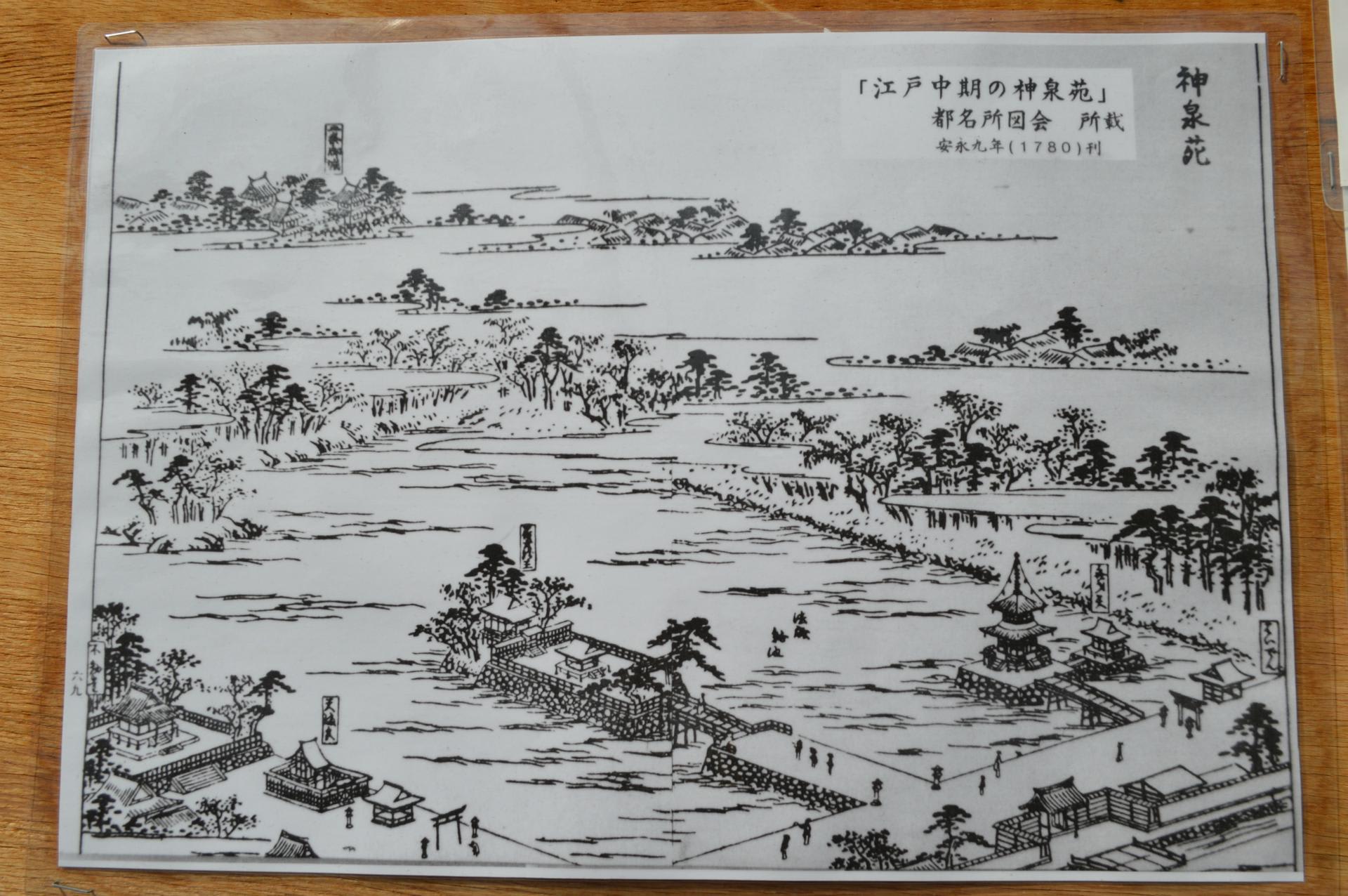

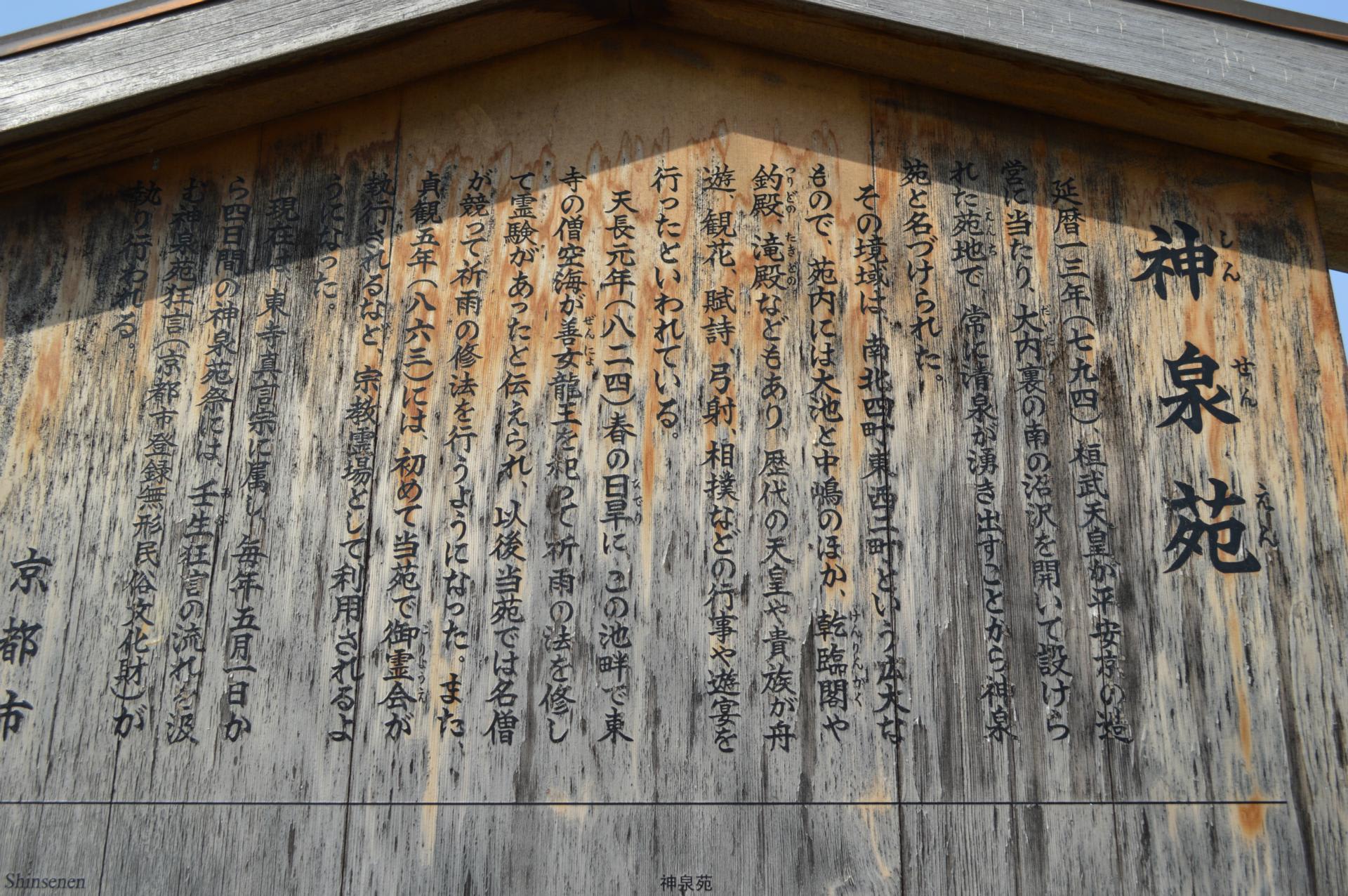

延暦13年(794)桓武天皇が平安京の造営に当たり、大内裏の南の沼沢を開いて設けられた苑池で、

常に清泉が涌き出すことから神泉苑と名づけられた。

その境域は、南北4町、東西2町という広大なもので、苑内には大池と中嶋のほか、

乾輪閣や釣殿、滝殿などもあり、歴代の天皇や貴族が舟遊、観花、賦詩、弓射、相撲などの行事や

遊宴を行ったといわれている。

天長元年(824)春の日旱にこの池畔で東寺の僧空海が

善女龍王を祀って祈雨の法を修して霊験があったと伝えられ、

以後当苑では名僧が競って祈雨の修法を行うになった。

また貞観5年(863)には、初めて当苑で御霊会が執行されるなど、

宗教霊場として利用されるようになった。

現在は、東寺真言宗に属し毎年5月1日から4日間の神泉苑祭には、

壬生狂言の流れを汲む神泉苑狂言(京都市登録無形民俗文化財)が執り行われる。

京都市

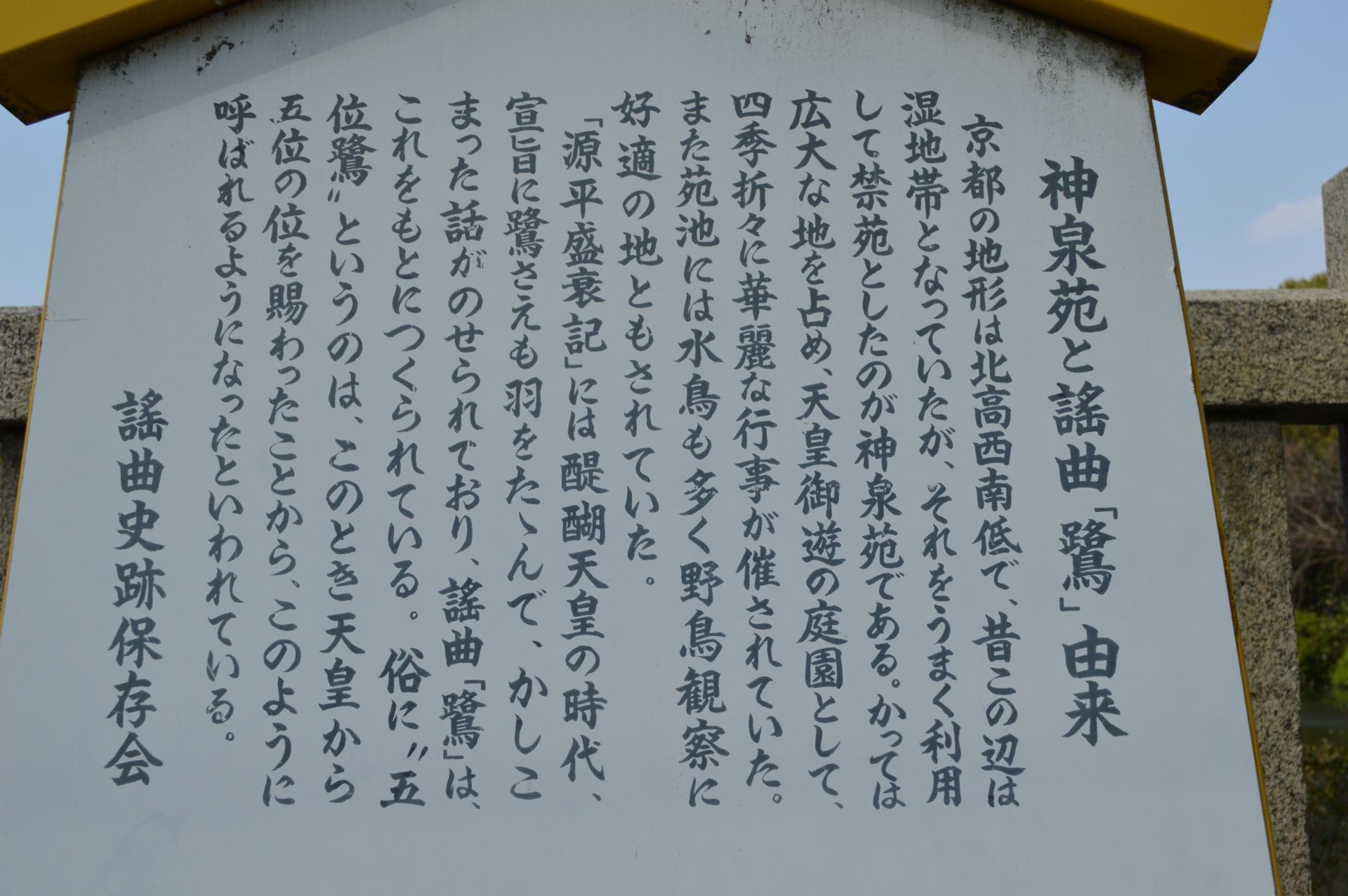

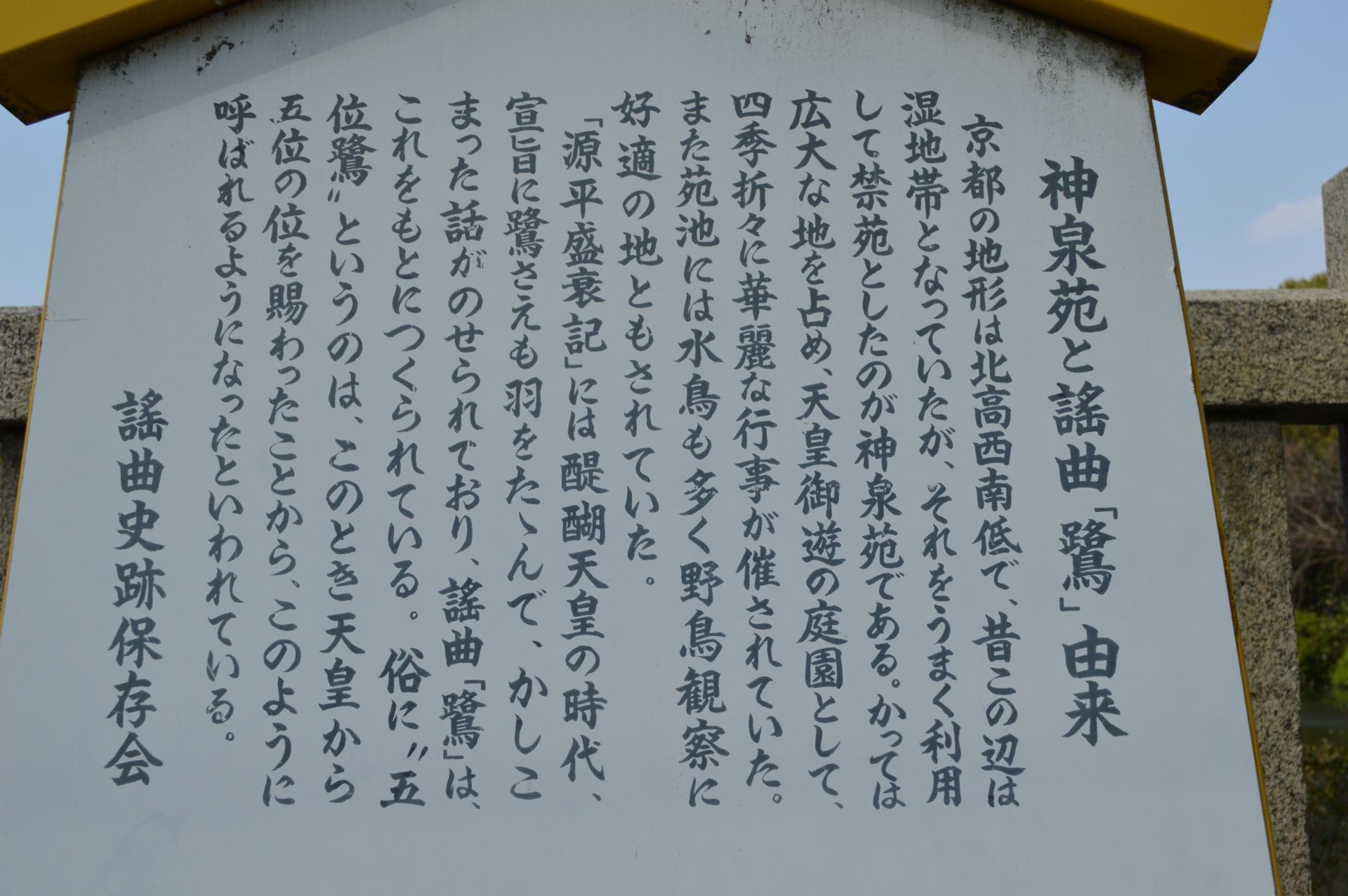

神泉苑と謡曲「鷺」の由来

京都の地形は北高西南低で、昔この辺りは湿地帯となっていたが、

それをうまく利用して禁苑としたのが神泉苑である。

かつて広大な地を占め、天皇後遊の庭園として、四季折々に華麗な行事が催されている。

また苑池には水鳥も多く野鳥観察に最適のちともされていた。

源平盛衰記には醍醐天皇の時代、宣旨に鷺さえも羽をたたんて、

かしこまった話がのせられており、

謡曲「鷺」は、これをもとにつくられている。俗に゛五位鷺゛というのは、

このとき天皇から五位の位を賜ったことから、

このようによばれるようになったといわれている。 謡曲史跡保存会

善女竜王社です 右は 恵方社です

善女竜王社です

善女竜王社です

本堂です

無縁仏です

本堂に祀られている像です

本堂の扁額です

提灯

左・香炉です

右・放生供養塔です

池のほとりにありました

左・弁財天です

右・鯉塚、亀塚です

稲荷社です

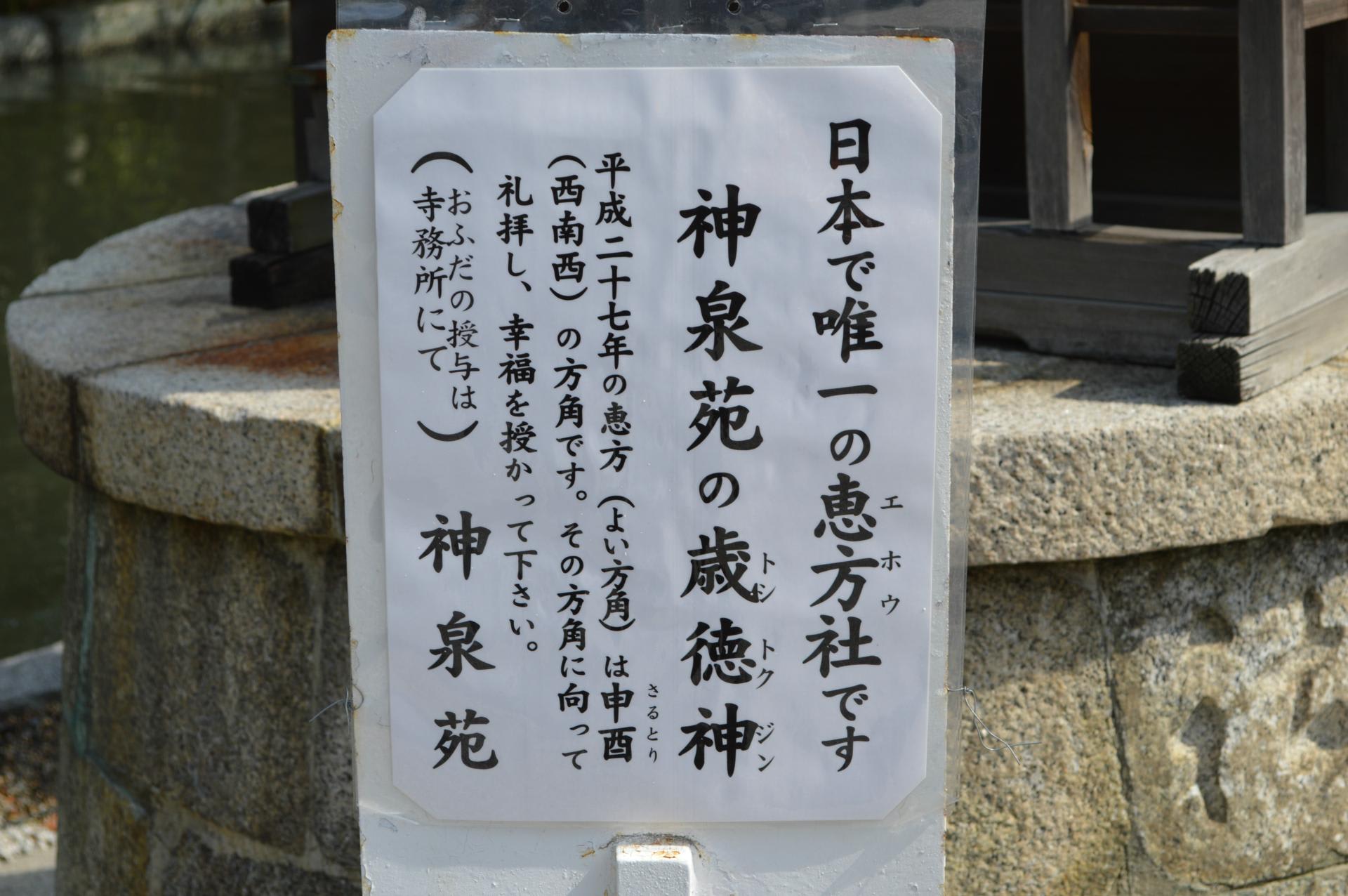

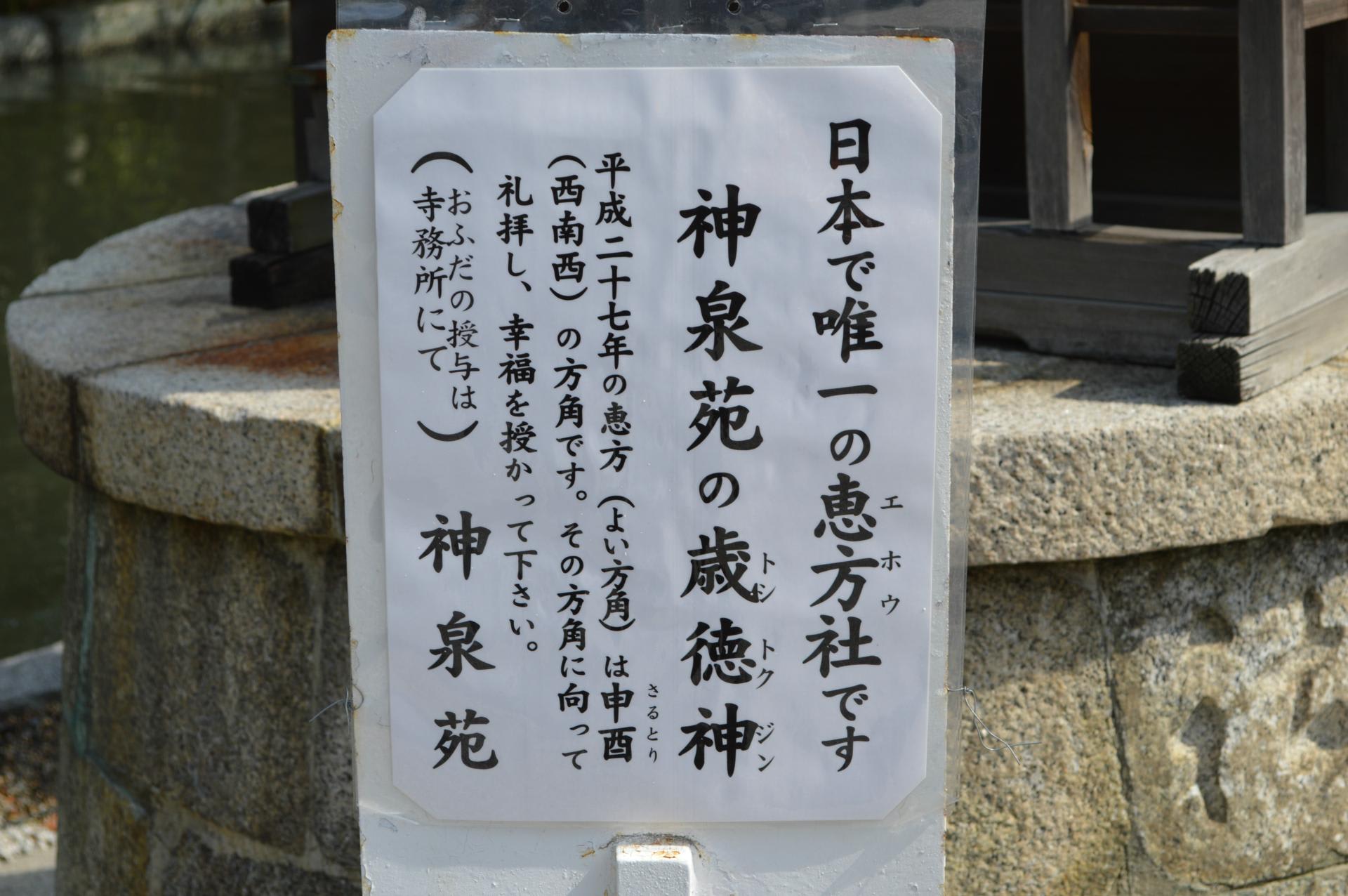

恵方社では 毎年 12月31日 夜10時半になると

次の年の恵方に向きを変えて据えます

社の背中が恵方の方向になるようにしてあります

日本で唯一の恵方社です。 神泉苑の歳徳神

近辺地域寺社記事 ➡ 中京界隈 堀川西・二条城

関連記事 ➡ 義経・弁慶 伝説 源平物語

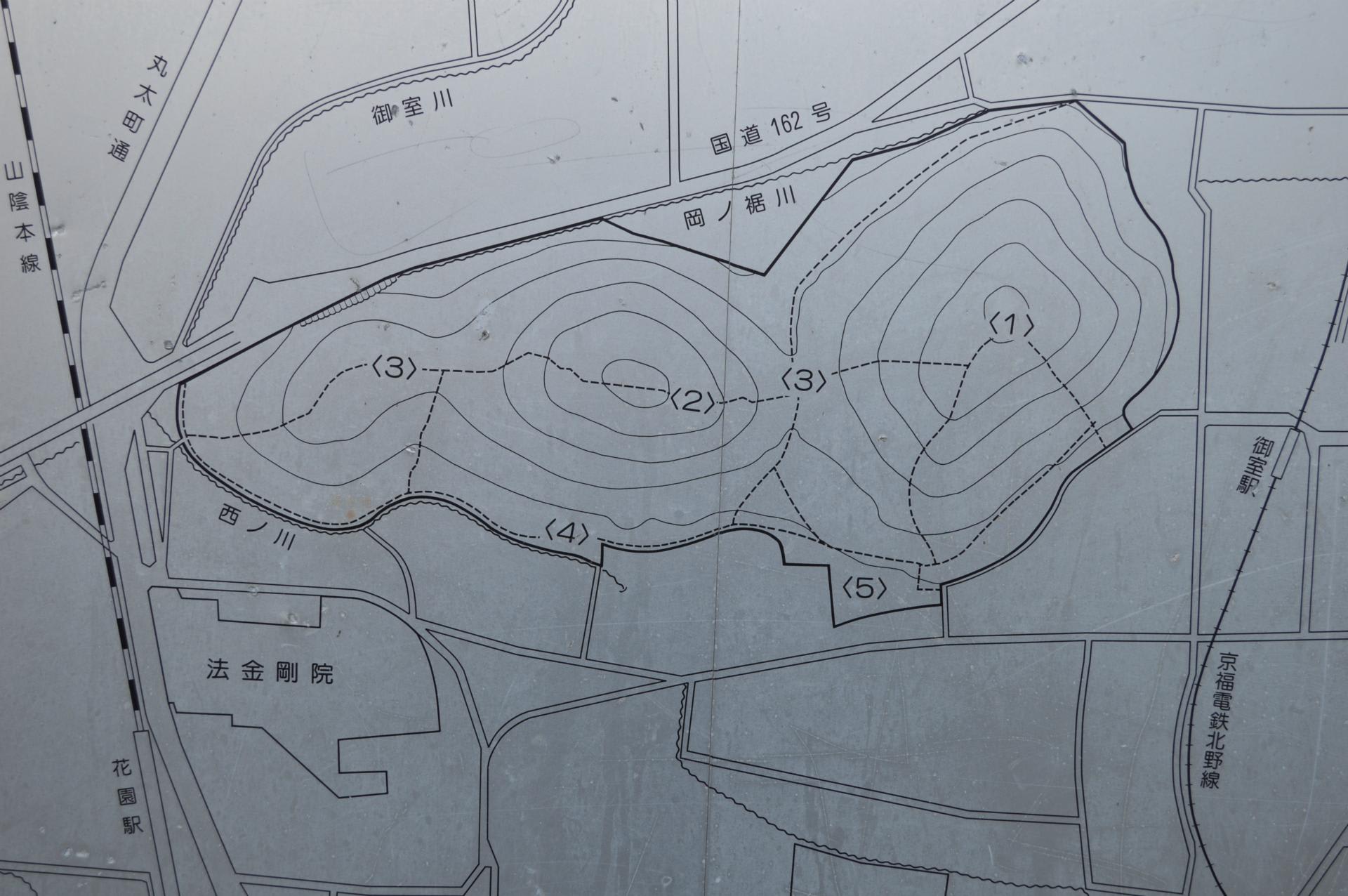

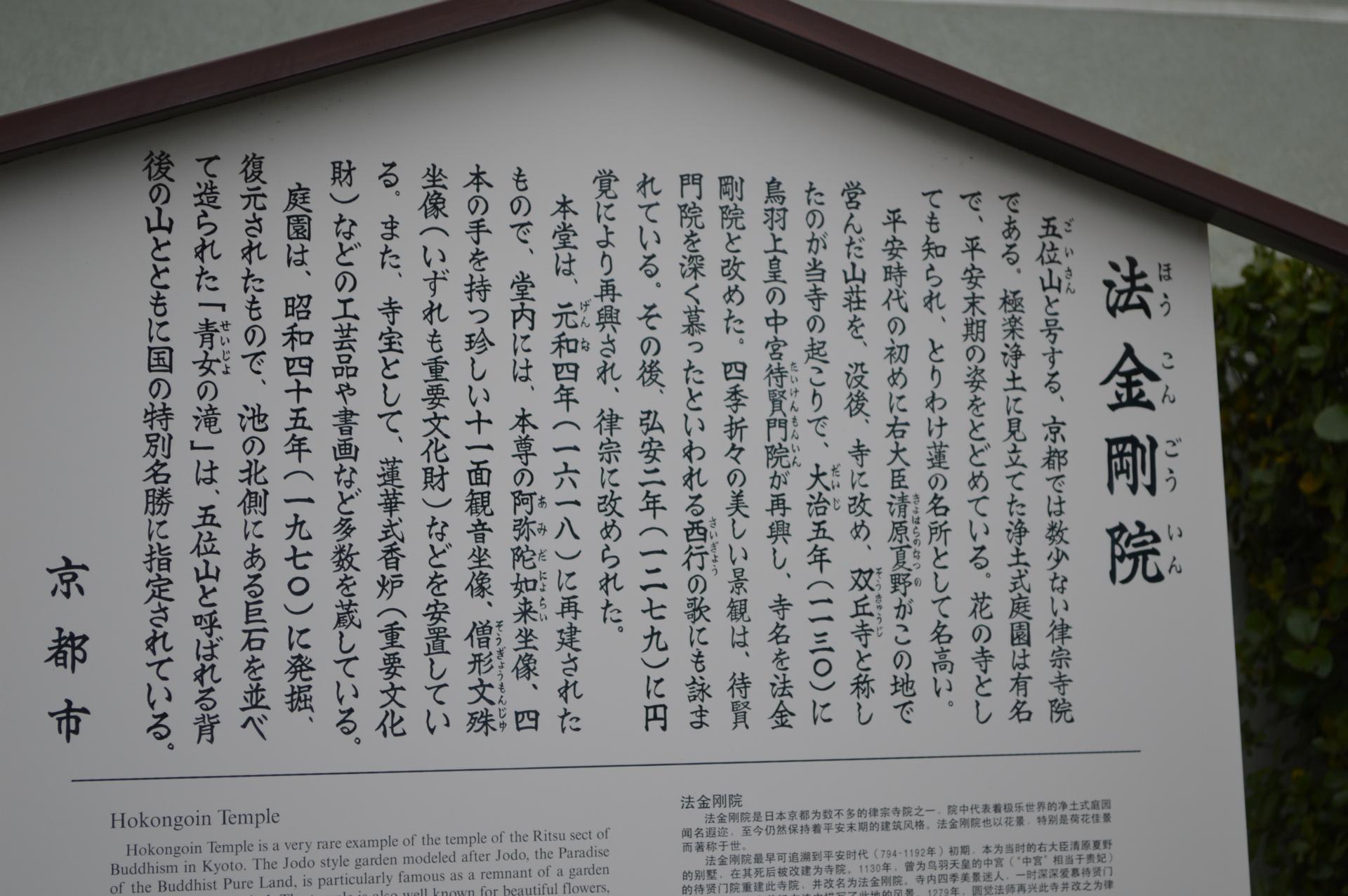

寺院前回記事 ➡ 寺院右0021 法金剛院 律宗 花の寺