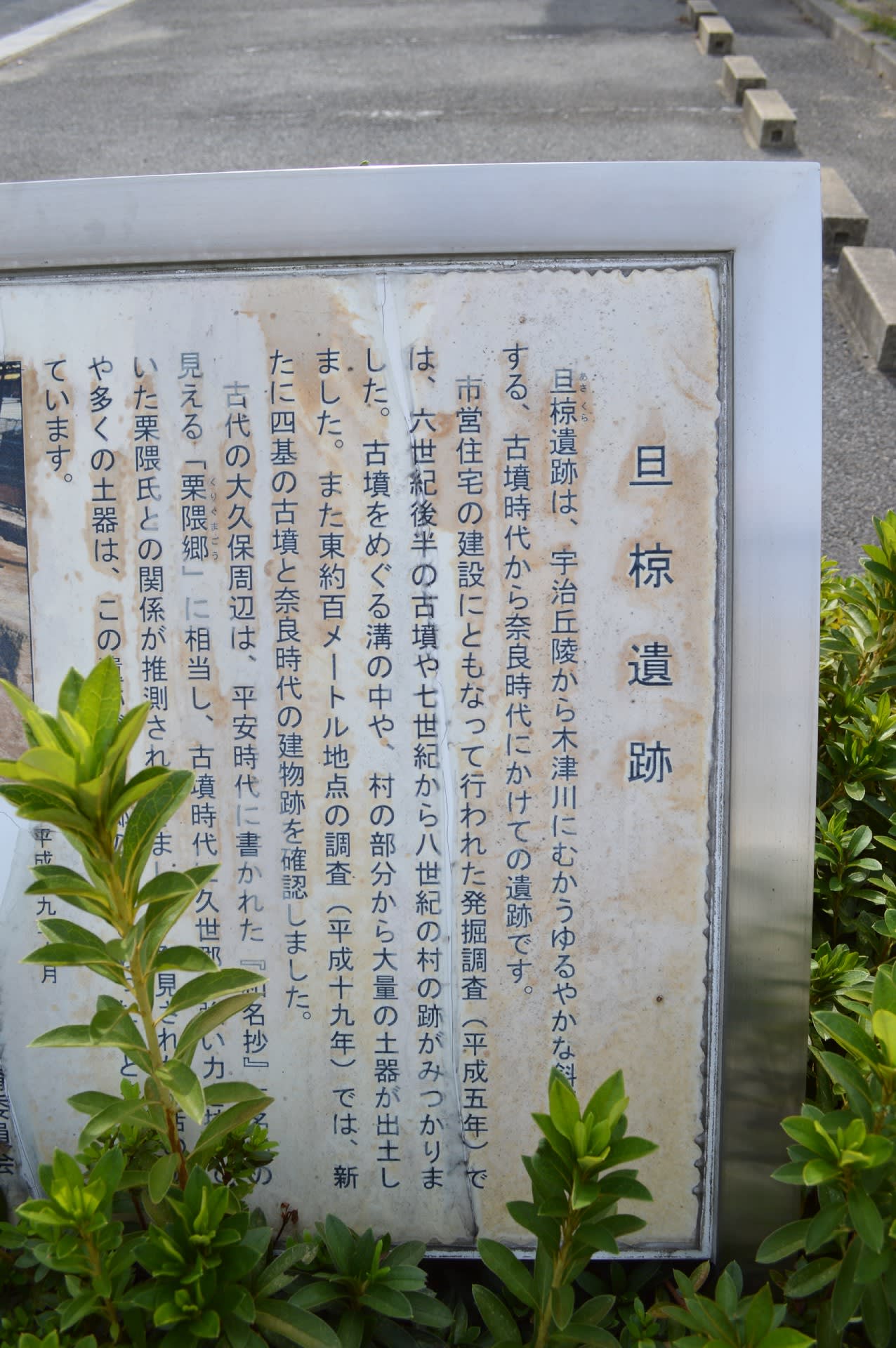

旦椋遺跡

旦椋遺跡は、宇治丘陵から木津川にむかうゆるやかな斜 する、古墳時代から奈良時代にかけての遺跡です。

市営住宅の建設にともなって行われた発掘調査(平成5年)では、6世紀後半の古墳や7世紀から8世紀の村の跡がみつかりました。

古墳をめぐる溝の中や、村の部分から大量の土器が出土しました。

また東約100m地点の調査(平成19年)では、新たに4基の古墳と奈良時代の建物跡を確認しました。

古代の大久保周辺は、平安時代に書かれた『和名抄』 の見える「栗隈郷」に相当し、

古墳時代に久世郡に強い力 いた栗隈氏との関係が推測され まし 発見された

や多くの土器は、この ています。

遺跡 前回の記事 ⇒ 史跡木津川084 恭仁宮跡 内裏

次回の記事 ⇒ 史跡亀岡086 丹波国分寺跡

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

明治20年11月建設

当旦椋神社は、養老4年(720)の日本書紀に栗隈県の大溝(おおうなで)(栗隈大溝)の東側(地名旦椋)に、

古社としてあったと伝えられていますが、この社は天文19年(1550)に焼失しました。

祭神は高皇産霊(たかみすび)、神皇産霊(かみむすび)を主神とし、

天満天神(菅原道真)を配祀するので、「栗隈天神」と称した。

現在の社は、大久保町旦椋の地より永禄9年(1566)にこの地に移転再興されたことが、

吉田兼右の「兼右卿記」に見えます。

また、延喜年間(901~923)に編纂された「延喜式」に記載されている神社を延喜式内社とよび、

旦椋神社もその中のひとつです。本殿は延宝2年(1674)に改築されたもので、

旦椋とは、穀物を貯蔵するところの校倉の古言で、

この地は『和名抄』の「久世郡栗隈郷」にあたるので、栗隈屯倉址に因んで創祀された神社と思われる。

京都府登録有形文化財(昭和60年5月)に指定されました。

本殿 正面は板扉、内法上に竜の欄間彫刻をはめ込む。江戸初期か桃山初期の造りがみられる。

宇治市名木百選

しいのき 群生 ブナ科

高さ 14m、幹周 3.2m 推定樹齢 400年

大久保尋常小学校跡

明治14年(1881年) 栗隈校(4年制の義務教育)として開校

明治23年(1890) 大久保尋常小学校と改称

明治38年(1905) 広野町西裏100番地に移転するまで24年間使用

平成25年(2013) 当時使用されていた井戸跡の保存整備実施

令和の御大典奉祝記念植樹

神社 前回の記事 ⇒ 神社宇治0238 皇大神宮社

次回の記事 ⇒ 0240

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

木造家屋だ

関連記事 ⇒ ニュース002 全国の銭湯の料金

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き下1456 京の通り・柳馬場通 No5 祠・地蔵尊

次回の記事 ⇒ まち歩き宇治1458 道にはみ出していない自販機

皇大神宮社

淀藩第二代藩主、永井信濃守尚政公が、慶安2年(1649)広野新田村を創設した時に、円蔵院の鎮守として、天照大神を奉祀した。

その後、広野神社と称されたが、いつの頃からか今の社名になっている。

明治維新の神仏分離令により、円蔵院から離され村方三役が、この神社を引請けることとなり、民衆の信仰の対象となる。

昭和36年(1961)第2室戸台風により、本殿他社殿が倒壊したが、氏子中の熱意により昭和38年12月現社殿が滞りなく復興竣工した。

末社・豊受神宮、住吉社、春日社、天満宮、稲荷大神、瀧長明神

主な祭事・1月1日 元日祭

2月3日 節分祭

3月中旬日曜日 春季祭

10月9日 秋季祭

12月31日 除夜祭

文化14年 (1817年)

拝殿から本殿を見る

本殿

狛犬

末社

外宮豊受神宮

伊勢神宮遥拝所

瀧長社

末廣大神

昭和28年 正遷宮記念

関連記事 ⇒ 円蔵院 寺院城陽0750 円蔵院

神社 前回の記事 ⇒ 神社左0237 熊野若王子神社

次回の記事 ⇒ 0239

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

市内にはこうした祠・地蔵尊が各町内には必ずある。

一度しらみつぶしに調べ始めたが総数は何万とあるとわかった。あまりに多いので途中で挫折した。

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き下1455 京の通り・柳馬場通 No4 塀と町名・柏屋町

次回の記事 ⇒ まち歩き宇治1457 銭湯・大久保湯

京都市内 次回の記事 ⇒ まち歩き下1473 京の通り・柳馬場通 NO6 万寿寺通

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

柏屋町 3か所ある

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き下1454 京の通り・柳馬場通 No3 京鹿の子絞り 絞彩館

次回の記事 ⇒ 1456

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

京都ニュース 東西本願寺 すす払い 2020.12.20

すす払い 室町時代の後期から始まったといわれる年の瀬の恒例行事。1年間にたまった御影堂のほこりを門信徒らの協力によって払い出す。僧侶や門信徒が竹で堂内の畳を叩き、大団扇(うちわ)で一斉に埃を堂外にあおぎ出す。

東本願寺と西本願寺で20日、御影堂や阿弥陀堂に1年間たまったほこりを払う「おすす払い」があった。割り竹で畳をたたいたり、ほうきと雑巾で清めたりして新年の準備を整えた。

東本願寺では例年は竹で畳をたたく音が堂内に響くが、今年は新型コロナウィルス対策で時間を短縮したため、掃き掃除と雑巾がけを行った。終了後は大谷門主(69)が大型の竹ほうきで「寿」の字を空中に書いた。

御堂を厳かに整え給仕を始めるために、門首が竹の棒で紙帳に「寿」の字をなぞる「御規式(おきしき)」が行われる。

西本願寺のすす払いには約150人が参加。大谷門主(43)が内陣に掛けられた白布の前で長さ約4mのほうきを左右に振った後、例年通り参加者が一斉に割り竹を振って畳のほこりをたたき出した。

天保8年(1837年)9月5日 創業

代表商品の京絞りの帯揚げ、京都府丹後地方でオリジナルの生地を製造し、絵付け、絞り染分、染色、金彩、刺繍のそれぞれの工程におきましては、京都市内の伝統工芸士の卓越した技術を重層的に結実させることによりに創出しております。

帯あげ、帯じめといった和装小物以外にも、京絞りの風呂敷、ショール、バッグ、のれんやゆかたなども製造しております。京絞りの可能性を広げるため、オートクチュールのドレス素材にも挑戦し、パリコレへの出展も実現いたしました。

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き下1453 京の通り・柳馬場 No2 漆の店・井助

次回の記事 ⇒ まち歩き下1455 京の通り・柳馬場通 No4 塀と町名・柏屋町

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

京都ニュース 2020.12.22 終い弘法

南区の東寺「教王護国寺」で21日、1年の締めくくりとなる縁日「終い弘法」があった。11月に8ケ月ぶりに再会された弘法市は、餅や豆類、迎春飾りを求める人でにぎわった。

また、出店は例年の半分以下の約500店になり、陶芸作品、木工細工、漬け物、乾物類などの品が境内に並んだ、コウヤマキや松竹梅を扱う店もある。

来年の「初弘法」も現時点では開催予定。

元々”縁日”とは神仏がこの世と”縁”を持つ日とされており、この日に参詣すると大きな功得があるということです。東寺では祖師空海入寂の3月21日を期して毎月21日に御影堂で行われる御影供のことを指しています。

当初は年に1回行われていたものが、1239年以降は毎月行われるようになったそうです。

一方、人々が盛んに参詣に訪れるようになったので、当時『一服一銭』と言われるごく簡素な屋台で茶を商う商人(茶店の前身のようなもの)が出てくるようになり、江戸時代には茶店だけではなく、植木屋や薬屋なども出てくるようになりました。これが現在の「弘法さん」の起源だと言われています。

現在では多数の露店が立ち並ぶ縁日となっていて、縁日を目的とする人も少なくなくなっています。

境内のすぐ横まで広がる露店は常時およそ1200~1300店ほどで、毎月約20万人ほどの人が訪れています。

その内容も様々で、骨董・古着・がらくたなどが売られていますが、フリーマーケットなどと違う点は「みんな一般の人」ではなく「業者さん」が出店しているところでしょう。ほとんどの方が別の場所でお店を構えていて、弘法さんの日には露店を出している、といった感じです。

弘法さんは毎月21日の朝5時ごろから夕方4時ごろ(日没ごろ)まで終日行われていますが、開店・閉店時間は季節や天候、出店者によって変化します。基本的には雨天決行ですが、たとえば古着屋や骨董など雨に弱い商品の店は開店休業状態だったりもします。

お客さんの層もご年配の方だけではなく、若い方や家族連れ、外国人の方なども多く、歴史ある弘法大師信仰の場と立ち並ぶ露店、店の人とのやりとりや珍しい品々を見ているだけでもとても活気ある楽しい縁日です。

また、毎月第一日曜日には骨董市(がらくた市)も開催されており、こちらも大盛況です。

右の線路は JR奈良線 南方向を見る

本堂

円蔵院

慶安2年(1649)淀藩主永井尚政がこの地の重要性に着目し、開発して新田を設けたとき、万安和尚を開山とし、弟子三峯を住持として建立した曹洞宗宇治興聖寺派の寺。

本堂は秀吉の伏見城の書院をうつしたものと伝わり、本尊釈迦如来坐像を安置する。

当寺の裏山にあった金毘羅山古墳(円墳)は近年消滅し、墳上にあった金毘羅社は現在、境内にうつされている。

また、坊主山古墳は三基のうち、二基は消滅し、一基(円墳)だけになっている。

くりくまの里 ?

明治 ?

境内をJR奈良線が走っている 高架下 左が京都方面 右が奈良方面

西門 この向こうに JR奈良線が走っている

天保年間 1830~44

京都のニュース 今年の漢字 漢字ミュージアム

漢字能力検定協会 2020.12.15

1995 震 1996 食 1997 倒 98 毒 99 末 1995 阪神淡路大震災

2000 金 01 戦 02 帰 03 虎 04 災

05 愛 06 命 07 偽 08 変 09 新 07 食品偽装

10 暑 11 絆 12 金 13 輪 14 税 11 東日本大震災

15 安 16 金 17 北 18 災 19 令

20 密 20 新型コロナ対策 3密

2位 禍

3位 病

4位以下 新、変、家、滅、菌、鬼、疫

森貫首は「密は心のつながりも表す。新型コロナウィルスの感染拡大で国民や医療従事者が苦労している中、日本中が努力してこの状況に向っているのをありがたいと思いながら書いた」述べています。

関連記事 永井尚政 ⇒ まち歩き宇治0945 浮島十三重石塔 日本で現存最大の15メートル

寺院 前回の記事 ⇒ まち歩き下1447 京の通り・富小路通 No100 寺院下0749 萬年寺

次回の記事 ⇒ 寺院宇治0751 浄土宗 瑞泉寺

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

井助商店の創業は180年以上前の江戸末期、文政年間(1818~1830)までさかのぼります。

当時から漆を精製し、地元京都の塗師や各地の漆器産地に漆を販売する漆商でありました。

京都ニュース 発掘された 平安京大路を横切る水路

左京二条二坊 2020.12.18

平安京大路を横切る水路

平安京の主要道・大宮大路(現在の大宮通)で、平安時代の8世紀末から10世紀中頃まで道路を横切る水路があったことが発掘調査で分かった。側溝より幅が広い溜まり場のようになっていた。人工運河・堀川と平安宮をつなぎ、水運で物資を直接引き入れる機能も果たしていた可能性があるとのこと。

大炊御門大路(東西)と大宮大路(南北)の交差部を含む。

平安京では都の造営時に堀川を用いて資材が運ばれ、後世にも水運が利用されていた。まち、調査地の西隣が平安宮南東側に当たり、ここに諸国から運ばれる精白米や諸司の食料を担当した官庁・大炊寮があったこともわかっている。

一帯は嵯峨天皇らが居住した冷然院も並び、平安中期にかけて最もにぎわった中心部になる。

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き城陽1452 JR奈良線・新田駅構内 保線用車両

次回の記事 ⇒ まち歩き下1454 京の通り・柳馬場通 No3 京鹿の子絞り 絞彩館

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

京都ニュース 2020.12.22 コロナ新規感染者数 21日分 京都府47人 (内京都市 34人)

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き下1451 京の通り・柳馬場通 No1 五条通

次回の記事 ⇒ まち歩き下1453 京の通り・柳馬場 No2 漆の店・井助

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

柳馬場通 ここから 丸太町通まで 北上します。

京都府ニュース 20.12.22

2020年12月17日 宮津市岩ケ鼻の砂浜に、全長約3mのダイオウイカが打ち上げられた。海洋センターによると府北部の沿岸にダイオウイカが漂着する事例はここ、20年で5,6件確認されている。

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き下1450 元 下六条院小学校 校舎解体中

次回の記事 ⇒ まち歩き城陽1452 JR奈良線・新田駅構内 保線用車両

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます