名古屋港水族館の大規模避難訓練に参加した。

営業時間終了後、一般公募1500人と近隣の方々が無料で参加されたようで、館内はとても混雑していた。

個人的に職場で消防訓練を何度か開催してきたので、とても興味があって申込んだもの・・

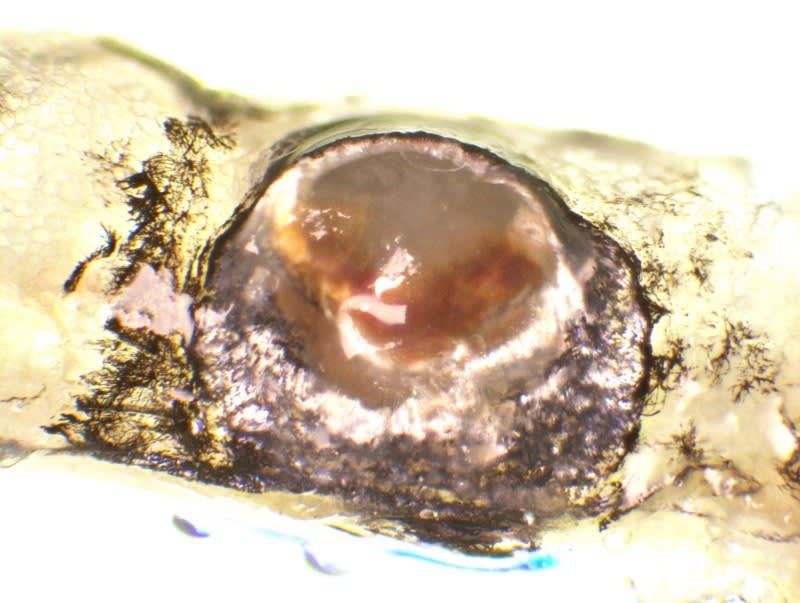

訓練開始時間までは普通に館内を観覧・・・アカウミガメの赤ちゃんを水面上から。。

水の中・・鼻先だけ水面に出して呼吸しているところか?

ちなみに個人的な大規模避難訓練の観察ポイントは・・

①分かりやすい非常放送がされるか?

②平時から薄暗い館内の非常時の誘導灯や避難経路サインはどうか?

③大水槽や配管などの耐震性能などの危険性やそれに対する避難行動は?

④誘導員は少人数で対処できるのか?

⑤けが人等の救急対応は?

といった、(結構マジな)ところ・・

いつ始まるかわからないので、なるべく人の少ない所を観覧する。

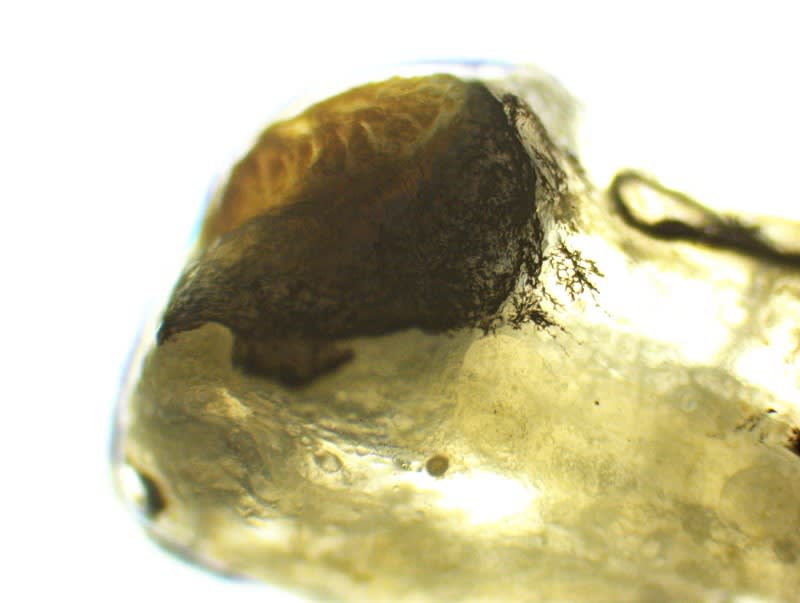

大きな鱗を見たり・・・バラムンディ?

オーストラリアハイギョ?

ハコフグの腹を見たり・・・

もっとも進化したタイプの魚はマンボウで、ハコフグを含むフグ類は、同じく非常に進化したグループらしい。

人間の足にあたる腹鰭がない。

ヒレの数は少なくても、胸鰭はデカイ。口を開けて、胸鰭を広げるポーズは定番のような気もする・・

ハコフグの体表にも寄生虫がいるのか気になる・・・皮膚毒に対抗できる最新型の寄生虫だろうか?

タイマイ・・・ウロコで気になる。

来週から始まる特別展の用意がされていた。

ノコギリザメ・・・暇な時によく撮る。

オオカミウオ・・体表には、鱗よりも頑強そうな皺が覆っているように感じる。。こいつも魅力的な魚だ。

キホウボウ・・・地震訓練を予見したのか、水槽内の壁面に立っていた。

避難が難しそうな深海コーナーにて、大地震発生の訓練放送が入った。

参加者は非常放送に従い、全員その場にしゃがみ、カバンを頭の上に載せて頭を守る行動をとる方までいて、ちょっと驚く。

非常放送はとても素晴らしく、5分程の間、必要な情報を繰り返した。

その後、大津波警報が発令されたので、管内の安全な場所へ誘導員の指示に従って避難するようにとの呼びかけになり、誘導員が現れて館内を移動。

どうも避難場所より遠くから順に避難誘導をしたみたいで、近い場所の人たちが座っている横を通してもらった。

館内移動中の非常放送では、津波到着予想時間が繰り返し告げられていたのにも感心した。

屋外非常階段も広くて屋根があり、非常にきれいに管理されていた。

誘導指示は的確で戸惑うことは無かった。

イルカ水槽の横では、「周りの方にぶつからないように、イルカを見ないで、前を見て進んでください。」との呼びかけだった。

避難場所のイルカスタジアムは海抜15m。被災時の深海コーナーからの館内移動距離も300mくらいはあったように感じた。

避難終了後の所轄消防署 消防司令長の総評では、避難完了時間は24分? 大変に素晴らしい・・と言っていた気がする。

偶に徘徊する、20mの津波が5分後に到達するとされる海岸に比べると、格段に生存の希望が高い場所と感じた。

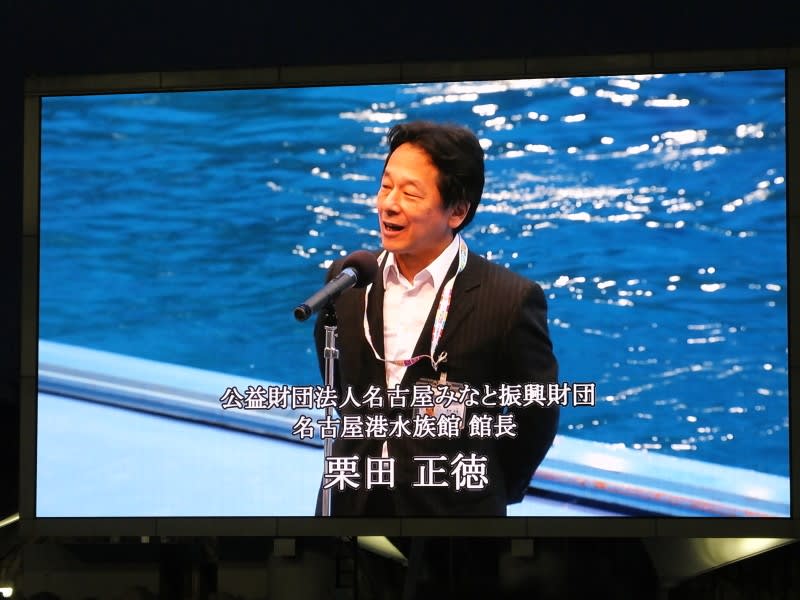

館長の短い挨拶で大規模避難訓練終了。

続いて、イルカショー・・・実に大掛かりな訓練だった。

個人的な避難訓練の観察ポイントの振り返りでは・・・

①非常放送は「さすが」のレベル。

②非常時の管内照明は平時と同じだった(相当な非常発電量が有るのか?)。

③水槽や配管の耐震性等は不明だが、避難ルート上に大水槽からの破水は少ないと感じた。

非常階段のメンテ状況からの憶測では、設備管理はかなり丁寧にされている気がした。

④誘導員も営業中に想定される人数で対応していたように感じた。

⑤けが人対応や館内安全確認訓練は不明。

イルカショー終了後・・

とにかく参加させてもらってよかったと感じた訓練だった。訓練実施の皆様「ありがとうございました」。

以上、「本日もご覧いただき、ありがとうございました。」