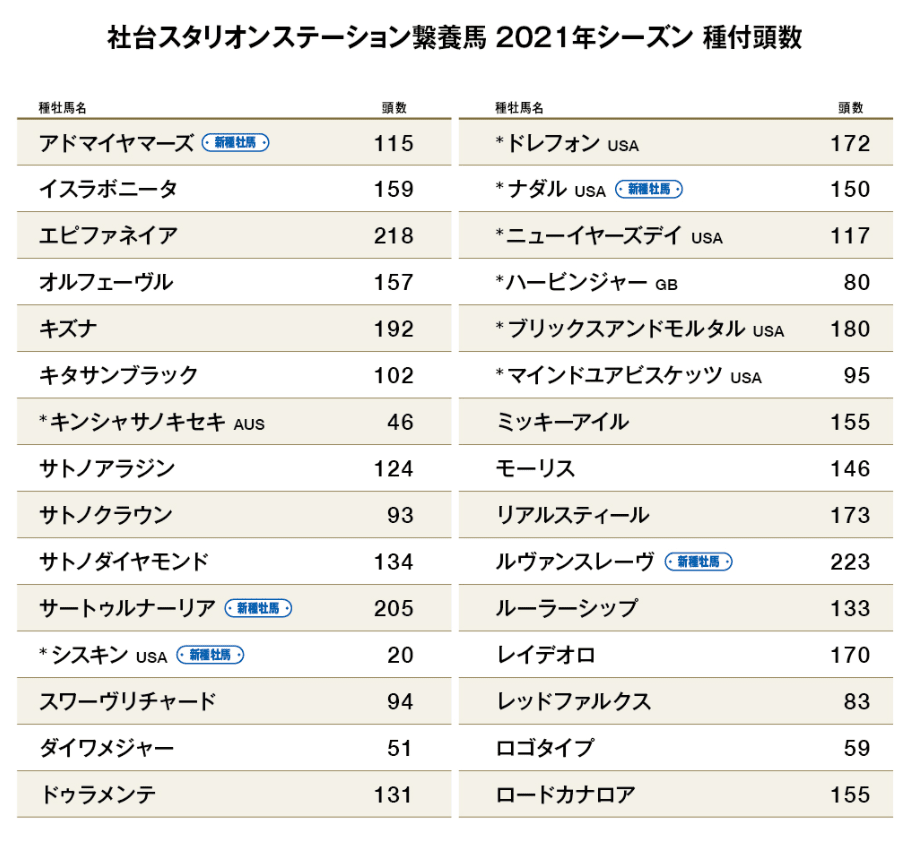

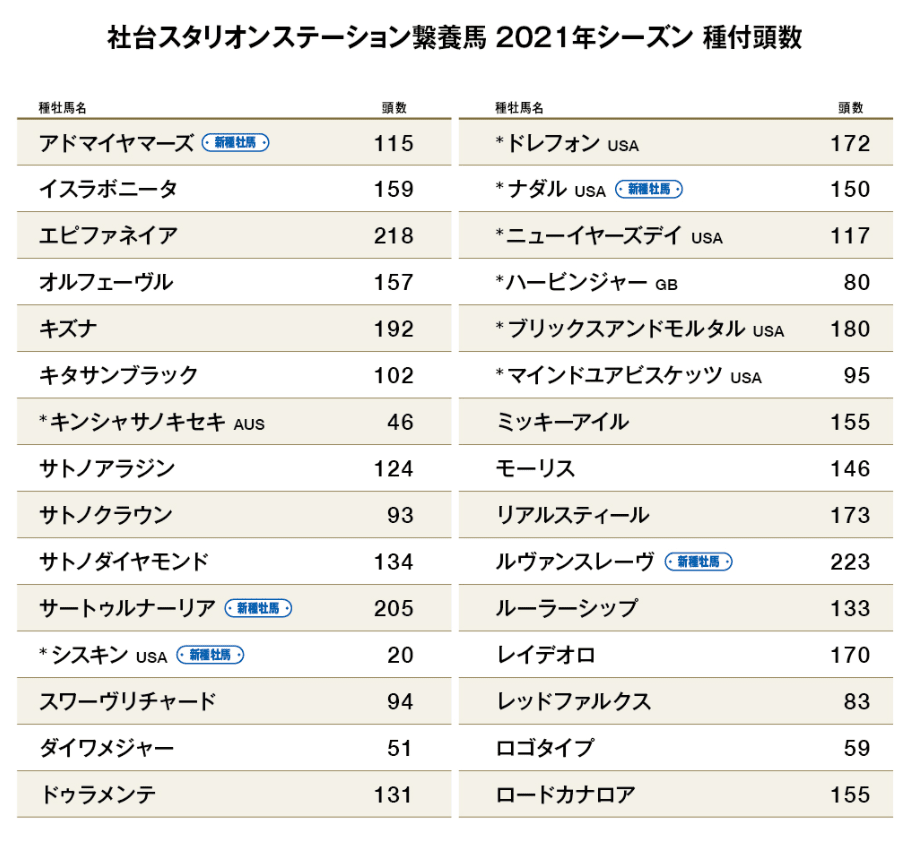

2021 9/6発表

先日亡くなったドゥラメンテ号種付数他

種付数 生産数 登録数

2017 284 191 189 400万(1,136,000,000)

2018 294 203 201 400万(1,176,000,000)

2019 184 122 122 600万(1,104,000,000)←この年は前年から100頭少なくなっています

2020 178 700万(1,246,000,000)

2021 131 1000万(1,310,000,000)

比べるのにキズナ号種付数他

種付数 生産数 登録数

2016 269 184 182 250万(672,500,000)

2017 212 138 138 250万(530,000,000)

2018 152 113 111 350万(532,000,000) ←前年から60頭少ない、種牡馬3年目って少なくするの?と思いエピファネイア号を調べると彼は常に200頭超えです

2019 164 107 107 350万(574,000,000)

2020 242 600万(1,452,000,000)

2021 192 1000万(1,920,000,000)

素人はこの数の推移をみて体調に不備等があったのかと思うドゥラメンテ号お疲れ様でした。

キンシャサノキセキ号・ダイワメジャー号種付数が少なくなっているのは年齢でしょうね!

あくまでも個人での思いと数字です

ただ私にでも分かることはドゥラメンテは社台の歴史そのもの

父吉田善哉氏『ダイナカール』からの思いは強く、その証拠にディープインパクトの放牧地を使用していたそうです。

文章は中日スポーツ様から拝借

◇獣医師記者・若原隆宏の「競馬は科学だ」

先週飛び込んできたドゥラメンテ急死の報は返すがえすも残念だ。産駒が華々しい成績を残し始めた矢先だけに、なおさら悲しい。

それでも死因に目が行ってしまうのは獣医師の習性である。

「急性大腸炎」と報じられているが、前段として「右前蹄冠部外傷の治療」があって、そこから腸炎が起こったという経過という。

蹄冠部は蹄の最も体幹より。要は脚の先。消化管とはずいぶん離れている。不思議に思う読者も少なからずいたのではないか。

カルテを見られる立場ではないし、まして現場でみた(見た、および診た)わけでもないので、ここからは一般論になる。

蹄冠部外傷の治療は、広い意味では外科の仕事だ。これに限らず、外科処置に引き続いて急性大腸炎が引き起こされることがまれにある。

典型的なのは外科手術の後。開腹の有無にかかわらず、術後に起こる大腸炎は古くから知られていて、直観的には原因がわからないため「X大腸炎」と呼ばれていた。

馬にとっての大腸は、乾草などの繊維質を発酵させ、栄養を得るための発酵槽だ。無数の微生物を“飼って”いる。

有用無害な微生物だけというご都合なことできないので、中にはリスク要因になる微生物も存在する。

菌種の分布、勢力図はかなりカオスだ。勢力図のバランスが崩れると、毒素排出など、悪さをする微生物も現れる。

近年、X大腸炎との関連で注目されているものにクロストリジウム属の「C・ディフィシル」がある。

馬での感染例報告は1988年米国で、子馬で出血性壊死性腸炎を起こした報告が最も古いが、2010年、JRA競走馬総合研究所が初めて、X大腸炎の発症馬からこの細菌を取り出した。

その後、JRAの診療所等でこの細菌とX大腸炎の関連を探っている。2020年発表の文献では、以降29症例をまとめているが、予後不良の判断も含め致命率は85%と高率だ。

人でも腸炎の原因となり得る細菌なので、そのあたりへの対処法も研究の意義としては重要だ。

一方で馬の重篤な腸炎の原因細菌がピックアップできれば、それに合わせた対処法が見つかるかもしれない。微生物学は基礎研究の一種だが、軽んじてはならない。

中日スポーツ

キズナのファンは嬉しくて眠れない一晩だったのでは🤣

キズナのファンは嬉しくて眠れない一晩だったのでは🤣