出雲国一宮熊野大社

所在地:松江市八雲町熊野 松江市の中心より南に約15㎞の山間にあります

祭神:熊野大神櫛御気野命(素戔嗚尊)

伊邪那美命の御子神で天照大神の弟神

出雲国へ天降られヤマタノオロチを退治後稲田姫とご結婚され、国土を開発されました

人の世の繁栄と平和、人々の幸福を導かれる神様

9月21日市民大学「ふるさと発見コース」約60名の皆さんと一緒に熊野大社を訪れました。

大きな注連縄を張った随神門を潜り、本殿でお祓いを受け、熊野大社の歴史を勉強しました。

此処で初めて後記にある上の宮の存在を私は知りました。

朱塗りの八雲橋を渡って熊野大社へ

素戔嗚尊(スサノオノミコト)をお祭りする御本殿

本殿の両脇に

素戔嗚尊の御妃神(クシイナダヒメ)を祀る稲田神社 & 素戔嗚尊の御母神(イザナミノミコト)を祀る伊邪那美神社

燧臼・燧杵(ひきりうす・ひきりぎね)を保管している鑚火殿&燧臼・燧杵を神聖な神火を鑚り出す方法として今も使用していると説明

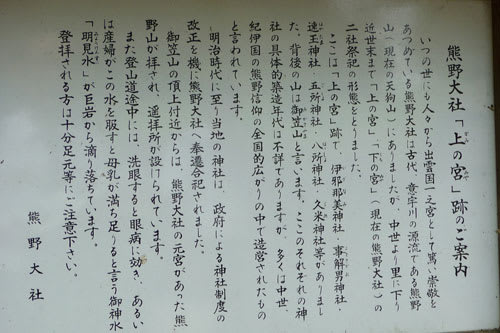

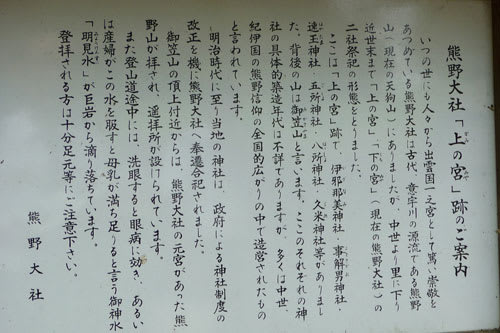

熊野大社(下の宮)から500m程上った所に上の宮跡があります

素戔嗚尊のお読みなった有名な和歌があります

「八雲立つ 出雲八重垣 つまごみに 八重垣つくる その八重垣を」

上の宮跡地に向かう受講生 & 素戔嗚尊を祀っていた跡地 & 御神木

(左)巨岩から落ちる御神水(この水で洗眼すると目病に効き、産婦がこの水を飲むと母乳が良く出る様になると言われています)

(右) 銀杏の木のグリーンシャワーを受けて帰路につきました

こちらより転記させて頂きました

所在地:松江市八雲町熊野 松江市の中心より南に約15㎞の山間にあります

祭神:熊野大神櫛御気野命(素戔嗚尊)

伊邪那美命の御子神で天照大神の弟神

出雲国へ天降られヤマタノオロチを退治後稲田姫とご結婚され、国土を開発されました

人の世の繁栄と平和、人々の幸福を導かれる神様

9月21日市民大学「ふるさと発見コース」約60名の皆さんと一緒に熊野大社を訪れました。

大きな注連縄を張った随神門を潜り、本殿でお祓いを受け、熊野大社の歴史を勉強しました。

此処で初めて後記にある上の宮の存在を私は知りました。

朱塗りの八雲橋を渡って熊野大社へ

本殿の両脇に

素戔嗚尊の御妃神(クシイナダヒメ)を祀る稲田神社 & 素戔嗚尊の御母神(イザナミノミコト)を祀る伊邪那美神社

燧臼・燧杵(ひきりうす・ひきりぎね)を保管している鑚火殿&燧臼・燧杵を神聖な神火を鑚り出す方法として今も使用していると説明

素戔嗚尊のお読みなった有名な和歌があります

「八雲立つ 出雲八重垣 つまごみに 八重垣つくる その八重垣を」

(左)巨岩から落ちる御神水(この水で洗眼すると目病に効き、産婦がこの水を飲むと母乳が良く出る様になると言われています)

(右) 銀杏の木のグリーンシャワーを受けて帰路につきました

| 熊野神社では毎年10月15日、燧臼・燧杵を用いた特殊な神事が行われる。鑽火祭(きりびまつり)と呼ばれている神事である。この日は、出雲大社の宮司が「古伝新嘗祭」に使用する燧臼、燧杵を受け取るために熊野大社を訪れる。この神器を授け渡す儀が「亀太夫神事」と呼ばれるもので、出雲大社が納める餅の出来ばえについて苦情を口やかましく言い立てる変わった行事である。その後に、出雲大社の宮司が神前に進み出て、神歌と琴板の楽に合わせて「百番の舞」という神舞を舞い、舞が終わると宮司が退出し、神事が終わる。 熊野大社の境内に、神器の火鑽臼(ひきりうす)と火鑽杵(ひきりきね)を保管する鑚火殿(さんかでん)という建物がある。燧臼・燧杵は、古代の人々が火を熾す際に使った道具である。古くからのしきたりを大切にする神社の祭りや神事では、この道具を神聖な神火を鑚り出す方法として今も使用している。 |