第5回 てつがくカフェ@いわて レポート①

2012/07/11

【テーマ】「震災後の共同体のゆくえ」

今回のてつがくカフェ@いわては@せんだいで活躍中の房内まどかさんをファシリテーターに迎え、岩手と仙台のミニコラボという形で開催しました。場所は盛岡駅裏の県民交流プラザ「アイーナ」6F和室。「いぐさ」の香り漂う<和>の空間で、いつもと勝手が違い多少の不便はありましたが、お互いの声が響きあうリラックスした雰囲気の中てつがくカフェを設ける事ができました。初めて参加される方やリピーター、老若男女(若者率は低)と様々な層方々がお越しになり、総勢15~16人くらいでしたでしょうか。

さて、今回のカフェのテーマは開催前にメール投稿いただきました一参加者(花巻市在住男性)が抱かれたあるニュースへの違和感に呼応する形で設定されました。それは震災後釜石市の復興公営住宅における地域共同体のあり方という切実な課題、つまり住民同士が交流しやすく、お互いの目が行き渡るように「見まわり」を促進する必要性を報じていたニュースに対する「違和感」でした。

なるほど「見回り」は、高齢者などの孤独死を未然に防いだり、犯罪などを抑止する効果は期待できます。しかし閉じたコミュニティーでの見守りが行き過ぎると、相互監視、相互抑制、干渉、詮索といった「縛り」やバリアーになり、多様性や少数派の排除につながるのではないか?という危惧です。さらに問題なのは震災前から存在していた問題などは目を向けず、旧来からの地域コミュニティーを取り戻す重要性ばかりが説かれることです。震災前から存在していた問題のひとつは、「震災前から共同体はすでに崩壊していた」というものです。この切り口を叩き台として、てつがくカフェはスタートしました。

震災前から共同体が崩壊していたことの時代背景として、70年~80年代から地域共同体の意味づけが変わってきたこと、つまり国際的にはグローバリズムが原因で地域の産業が衰退したり伝統が破壊されてきたこと、国内では首都圏を中心とした中央集権的な経済システムが引き起こした地域格差、過疎化など一般的に言われていることを確認しました。

さてここから<てつがく>です。

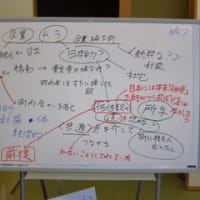

ファシリテーターが<共同体>や<コミュニティー>という言葉をみんながそれぞれどんな意味で普段使っているのか、その認識を共有できるよう方向づけしていきます。日頃意識していなかった「共同体」の意味を巡り、さまざまな意見が出てきます。開口一番、その期待に応えるかのように共同体の辞書的意味を調べてきてくれた方は、共同体を①共同社会(血縁、地縁で結び付いたもの)②利益社会(目的達成のために結び付いたもの)と分けます(※)。以後出てきた共同体に関する意見や例はやはりこの①②のどちらか、または①②を重複したものに帰するように思われました。