昨日はブログをお休みしてしまい、申し訳ありませんでした~。

では加賀谷さんによる、前回のてつがくカフェ@いわてのレポートです。

5回目となる次が、最終レポートです!

ではどうぞ。

このようなさまざまな思考の営みにファシリテーターは注意深く耳を傾けますが、議論は明らかに錯綜していて、ファシリテーターの進行の仕方自体に疑念を抱く参加者も出始めます。

「はじめに言葉の定義づけをすると個々が持っている多様な体験の豊富さを捨象してしまうのではないか?」、「個々の事例を具体的に考えていく中で(つまり帰納を徹底化していって)、その自然な過程の中で「共同体」という言葉をみんなで定義をしていった方がいいのではないか?」など。

皆さんの動揺や懐疑が、「結局<てつがく>とは具体的な事から離れた抽象的な机上の空論に過ぎず実践的に何の役にも立たない、一部の専門家の手元にある手軽な知的玩具のように思考を弄ぶようなもの」というところから来ているとしたら、その批判は真摯に受け止めなければならないし、そのような種類の精神的怠惰は常に警戒し常に自己批判をしていかなければならないと思いました。ただひとつ言えることは、次のような事です。個々の事例を分析していってさまざまな例を比較検討すれば「一般性」は引き出せるかもしれません。しかし個々の経験には限度があり、どれだけ人数を集めてデーターをとってもすべての経験や事例を網羅するのは不可能です。個々の経験の単なる集合からは引き出せないもの、かつ一般化とは違って個別性を排除しない抽象作業、それを「普遍」というならてつがくがすべき作業はそういうものなのかもしれません。

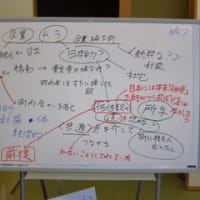

さて、このような収拾つかなくなり紛糾した事態に、ファシリテーターは今まで語られた用語群を丁寧に拾って整理し直し、キーワードを繋げながらそこから見えてくる「共同体」とは何かを再度根気強く問うていきます。

盛岡市の男性は、「欧米では教会のような個を超えた「価値観」を共有する共同体があるが、日本ではそれがないのではないか?人種も価値観も多様な西洋では教会が個を超えた普遍的な共同体の機能を提供する役割をしているのではないか?」と問題提起します。

それに対しある参加者は「価値観で結び付かない共同体は考えられない」と<共同体>と<連帯>を分けます。共同体は持続的で連続性があり、強制力を持っていて建造物のようで組織立っている。対して「連帯」は断続的で身軽。出たり入ったりが自由で共通の価値観でつながっている。

さらに価値観とは「幻想」なるものであって、かつそれを知っているんだけど、それがあたかも存在するかのように持っている<ふり>をしないと共同体はできない」と共同体に内在する一種の虚構性、突き詰めるとアポリアに陥る性質を指摘していました。ある種誤解で成り立っているこのような<連帯>が広告文にある<なんとなくの一体感>というのかもしれません。共同体として「集まる」ためには何か価値観、フィクション、幻想、物語を共有していることが前提で、それが共有、交換されているという事自体も幻想やフィクションなんだけれど、それを想定しないことには共同体は形成されない。この意見には共同体問題の核心があるような気がします。