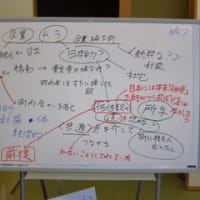

ここでこの議論の流れを変えるような意見が出されます。

「「共同体」「共同体」というけれど、今までの議論だと世界における日本の共同体というグローバルな視点がない。国内レベルで「共同体」を考えていても始まらない。原発技術の海外輸出政策、リニアコライダーの岩手誘致などが象徴的なように、今日本は高い科学技術力を武器に科学技術立国を第一目的にして突き進んでいる」と声高に主張される男性。

それを迎えるカウンターとして、「日本が科学技術立国として突き進んでいるとは思わない。日本の従来のエネルギー政策、原子力ムラなどの閉鎖的な利益共同体へのIAEAの批判、原発のの安全神話も含め福島第一原発の事故後の対応など、世界的な日本の科学技術の権威失墜は明らかでその評価は低い」と元気の良い大学院生が反論。

ここで初参加の一女性から「最初の問題提起は「釜石の復興公営住宅のコミュニティー」だったはずで、議論を聞いているとグローバリズムとか、「共同体」の言葉の定義から始めるとか、お決まりの論文の流れというかマニュアルを聞いているようで具体性に欠け、ピンとこない。

もっと釜石の復興公営住宅のコミュニティーがどうあるべきか、その実践的な対応や政策を中心に議論を組み立てていった方がいいのではないか?」とてつがくカフェによく寄せられる率直な疑問、動揺を指摘してくださいました。そこで先ほどの大学院生曰はく。「コミュニティー問題の難しさは、個々の事例だけに局所的に収まって考えたり解決できるものではなく、(たとえば釜石製鉄所閉鎖の例、TPP問題など)地域共同体の崩壊危機の問題はグローバリゼーションと切り離せず、事柄が入れ子構造になっていて錯綜していることを認識することにある」。

地域共同体とグローバリズムは別問題という人と、そこに有機的なつながりを見つける人。具体例から帰納的に考えに筋をつけていくひと。大局的な視点から演繹的に個別なものを考えるひと。

どちらも等しく大事なことでその間の行ったり来たりがとてもしんどい作業だと思います。問題を鮮やかに切れば切るほど、その切れ目が切ったはずのものに強力に憑き纏われていて相補的に絡まり合っていることが露呈したり、しかしながらある段階やある次元で見通しを良くするために切らざるを得なかったり・・。

ひとつの問題を考えるに出発点も方法も違うし、考えの糸の繋げ方もこうも違うのか、と会場にはそのことに対する驚きや発見と新たな共通認識が生まれます。

(加賀谷)