主体性の適正像

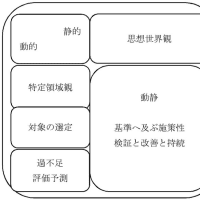

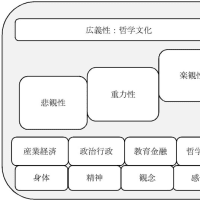

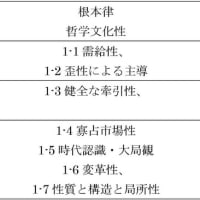

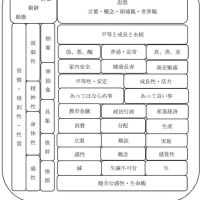

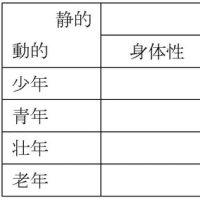

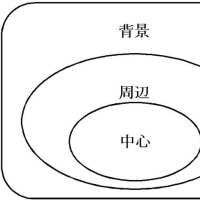

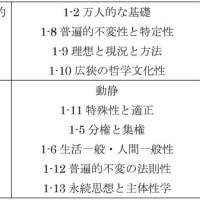

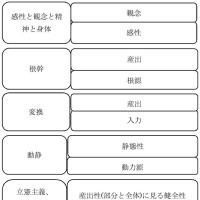

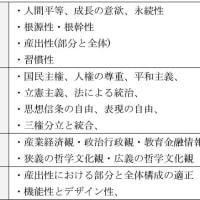

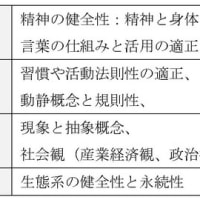

「なぜを5回繰り返す」等という事が、しばしば創造力と因果分析の側面において作法とされる。例えば、製品の不良が発生した。意図する仕様と異なる外形上の誤差が生じた。労働者の身体的な疲労が直接的な原因か。通常は起こらないそう難しくない作業である。仕様書の設計に問題があるか。製造上の手順が問題か。用いる道具の性能が悪い。道具を使う人の熟練度合いの問題か。労働に対する賃金不満か。こうした問いと因果を掴み、起きた結果に対する過程の分析を充て特定現象の事実関係が把握される。当事者として直接的な現象を顧みて現象の生じる因果が整理される。傍から眺め評価を下す評論家の立場においては、当事者の因果分析とはだいぶ異なった事実の観測を図り、「ダメだ」と評される傾向を産む。事実の把握が当事者とは異なり、安直な評価や要望を強める態度に歪な精神が映し出される。分析の程度に事実の特定や観測の工程が起こる。事実の特定の程度が浅いか深いか、十分か不十分か、この上に良し悪しの評価という工程を進め意図する基準の想定とそれへ及ぶ施策の考案と投入の工程を遂げる。サービスの質を向上させるのに必要なコストの算定と資源の負担元を特定し、サービスの質とコストと対価の適正を見出す工程が起こる。これらを勘案して適当な要望か、虫食いの評論か、平等の理性を反映した態度に有るか、人間の性質を伺う尺度が備えられ各種表現や要望の妥当性が判断される。当事者と評論家との良好な相関を遂げるか。妙な評論をやって当事者への無理を強いる態度に映るか。当事者の問題を良好に解決する提案力に至るか等々から当事者と評論家の良否が算定される。理想の基準と対象の特定と事実認識と分析と評価と要望や方法と検証等という全容的な工程の認識が備わり、部分の表現や態度の健全性を測定する基準と適用の構造が生まれる。事実認識の中で「理由を5回問う」等という現象の観測と因果へ対する適当な事実の特定に有るかどうか。上辺の観測と粗雑な評価にないか。評論を生業にする人々への適正を算定する観点が出現する。悪性の混乱的な評論家か、良好な現象の適正な働きに連なるか。自身でまともな責任意識を備えた生産の体験が希薄であると安直な評論に外れ、虫食いのお騒がせを広げる。これらにマスごみ等というレッテルが付けられる。「局所現象の特定と反復的な構造の規則性と性質面の適正」等という短期と中期と長期の観点から現象の分析や適正を判断する尺度が生まれる。性質的な面からの適正を問い、構造の良し悪しと局所現象の適正へ連なる算式が生まれる。盗みや詐欺の気質へ対して健全な感性を備える人々からの適当な峻別が進む。人のモノを安易に盗む社会のお荷物という心象が起こらぬ健全な主体性像について質実の良い基準を概念と示し歪性に陥らぬ施策が投じられる。静的な概念に留まらず、直接間接の因果の抱き方に見る適正を含み、健全な規則性を反映した経路や具象と抽象の整合度の良し悪しなどに見る健全性を含み、主体性の性格が起こる。例えば、「子供は社会が育てるもの」という集約論理はどこか飛躍的な違和感が起こる。直接作った親が育てるのが自然であり親に問題が起こるのは、職場環境に起因するか、使用者と労働者の在り方が問題であるか。制度や法規が適正か、事業分野の製品と市場のニーズにギャップがあるか、過当競争で従業員へ負を押し付けるか、資源や人口の分布や推移が適正か、都市計画の在り方は適正か。マクロ政策者の期待にギャップがあるか、教育の在り方に適正を欠くか、生命観や感性といった文化の質が良くないか、その原因は?等という筋道が浮かび上がる。結果的な静的主体性像と直接間接の過程の適正を含み主体性や生態系の概念が生まれる。これらの探究に「主体性学」等という分野が確立され歪な性質の予防と健全な主体性像が導出される。何が根源的な原因か根本や上流を問い影響の強い側面から適正を図る性質に長期的な永続を求める哲学や文化の感性が出現する。健康な精神性が伝わる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます