1-1現在の対応

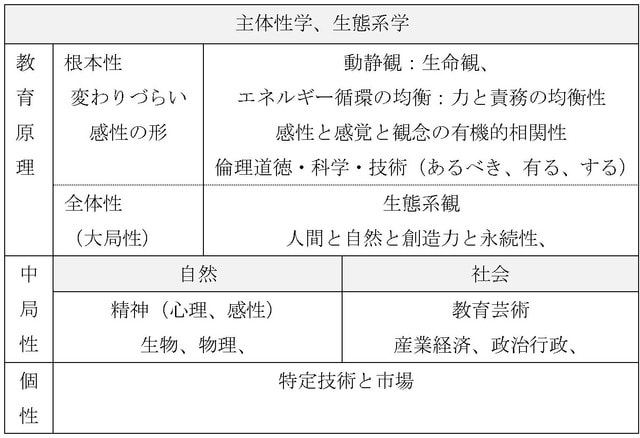

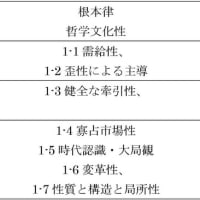

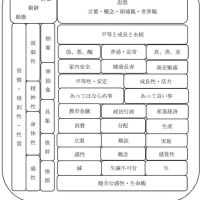

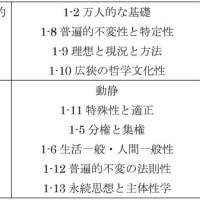

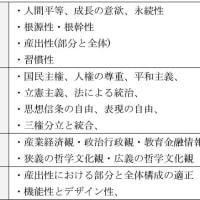

やはり、「教育原理」をどのように作るかに社会現象や生態系を産みだす根源性が起こる。目前の歪性への対処と共に、予め型の観点を含み上流からの良性の流れを作る事において永続思想と実践が進む。基礎基盤性の原理を問い確信的な基盤の適正を揃え厚みを増す施策をもって小手先の対応に留まらぬ根元からの良性が進行する。一部の対象のみならず、全方位的な施策形成と投入が求められる。

1-2歴史と理論と実践

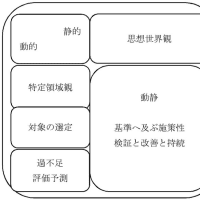

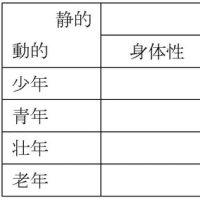

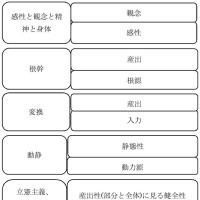

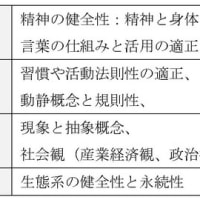

人間の基本的なつくりとして、感受性と身体性と頭脳性の観点を浮かべ感受性と感覚と観念の割合や相関という面からの健全性を模索し習慣や規則性の基調となる様式の鮮明性を果たし過程と習慣の面から良好なアウトプットが成されるように関心と探求を深める事が歴史の経過に対する理論化となる。過去の歴史の記述をそのまま覚えるような学習に留まらず、反省と理論を導出し実践し検証し改善する動静にあって、健康な感性の出現と解される。根源且つ全体性を含む集約性の原理を同一性の基礎として、その上に各種個性の自由度が求められる。この探究軌道に永続思想の実践が起こる。

1-3理論化

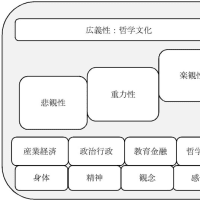

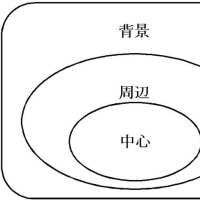

知的体系、学術体系等として、主体性の根幹性と自己と外界を含む生態系の姿が描き出される。人間と自然と創造力を含む体系と集約される。自然科学と社会科学と精神科学を分類し個々の観点と体系を作る精査性の探究に対して、3つの統合的な在り方を求める探究を含んで、分化と統合の適正な制御を図るといった観点が起こされる。精神学は自然学の性格として、人間の精神性がどうあるか、どう有るべきか、どうするかの創造力を産む。生物学と物理学及び心理学・精神科学という自然科学の見解を基礎に整えながら、産業経済や政治行政や教育芸術等という社会現象についても、基礎基盤性の原理を土台にして、各領域の個性の形成と協働の観点が作られる。

1-4精神哲学

変わりづらい精神の在り方として生命観が起こり、活動法則性等と具象化される。生物物理上の生命観に対し、両面の相関を含む精神的生命観の概念を強調し精神哲学が生まれ根本性を作る事へ及ぶ。内包性は外界との関りを通しながら健全な内包性が培われる。外界をどのように描き出すか、社会像や生態系像の導出と実現の規則性と持続の習慣により、実際的な内包性が作り出される。こうした基準概念の定立をもって、感性面の歪性や適正を観測する観点が導出される。この面に文化の中枢性が定まる。長期的に良好な理論体系となり文化なる概念を充当し質実の良き感性と理論、感性と機械性、統合と分化の適正を作る基準と作用する。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます