文化政策骨子

平成30年9月5日

横山 俊一

2)創造原理と文化構想

2-1同一原理の形成

まずは、何をやるにも、創造の原理といった点が揃い、相互の円滑な協働や共生の軌道が起こる。これへの見解が「創造の原理」等として示される。

2-2主体性の範囲

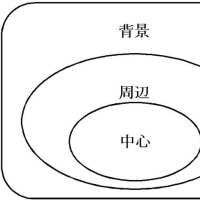

何をという主題と人々の集まりによって、以下のような領域観が形成される。主要な同一的な意思と利害関係の範囲への認識が起こり、直接間接性の因果と領域の括りが掴み出される。

個々人や家庭や集団や地域

社会観:産業経済と政治行政と教育文化

生態系:自然と人間と創造

2-3身近な生産概念と協働性

脚本があり、配役を決め、衣装さんや照明、小道具、撮影現場の手配とこれら進行の管理者が生まれる。立案上の工程と実施上の工程が起こる。これとは別に、費用対効果の責任を担う立案と実施の資源管理の工程を想定される。政治に当てはめると、前者が行政の業務範囲になり、後者が政治家の主たる生産範囲に相当する。

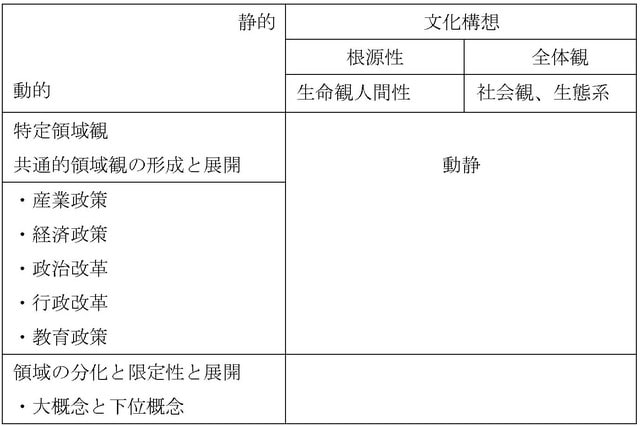

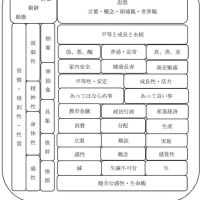

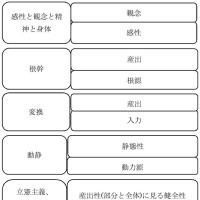

表1

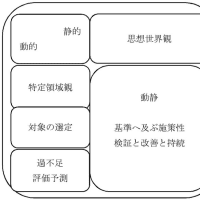

2-4構想と展開の原理

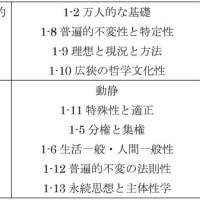

2-4-1普遍と共通と個別

どのような構想を浮かべられるか。創造力を、分類する一つの観点として、普遍的な原理を主な範囲にして、各種共通性と個別性という範囲が起こり基準と運用の工程が進む。人間や現象の性質面を主な創造性として、概念と動態性を想像し抽象性の構想が描かれる。例えば、八百屋さん、水道屋さん、電気屋さん、ガソリンスタンド等々の個別限定領域に対し、共通性や普遍性という同一性の性質面への適当な見解や人間の基本作法の適正などが描かれる。

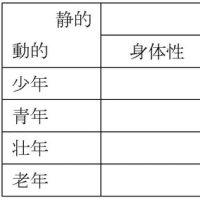

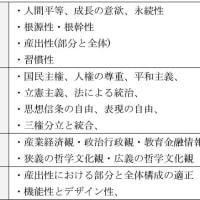

表2

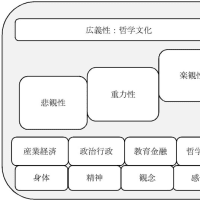

2-5文化構想

全体観をどのような要素と要素性で描き出されるか。例えば、「文化構想」等と題した場合、要素と要素の範囲はどこまでに及ぶか。大きな概念図が立案される。そして、資源管理と生産施工の工程に区分し、資源の入手と効用の訴求を担われる役割と、絞り込んだ生産内容の立案と実施と検証を担う役割を浮かべ、全体構想と具象的工程が展開される。「日本文化原論 真なる調和への道」という文章が、いわば、文化構想となり、脚本が作られる。これに沿った各種工程と工程間の連なりが掴み出される。各領域と工程に共通する人間性という面について、文化構想からの観念が示される。各個別的な領域へ同一性を齎せる基準の提起と適用へ回る。文化構想の範囲は、こうした構造を持って生産の基準が作られ、各領域で活用する事になり構想と展開の実感を生む。

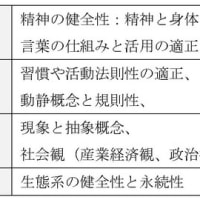

表3

国家構想:国家なる主体性と範囲と中身の構成

産業政策、経済政策、政治改革、行政改革、教育政策、

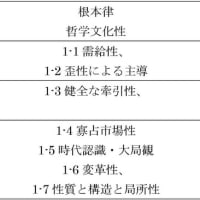

2-5-1文化論と文化行為

文化政策は、基本的に万人を対象とする。内側での作法と外へ向けた案内が異なることは無く、内外の一致が基本原理となる。文化人になるには、良く文化構想をご覧いただき、吸収して、展開する事が求められる。文化構想への賛否と、文化論と活動の適用における適正等と言う観点と適用の工程が進む。以下のようなカリキュラムの基本的な在り方が起こる。

「文化政策」の種別

・文化論自体の理解と吸収、

・各種特定領域を備える人々における文化論の適用、

・人類普遍の根本原理や全体観を共に構想する協働性活動、

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます