毎日新聞は朝刊に、東日本大震災に関連する情報を集めた「希望新聞」という特集ページを持っています。本日、6月16日(木)の「希望新聞」には、「露のぬくもり 役立てて/絵本作家遺族 翻訳本の印税寄付」という記事がでており、「チュコフスキーさんの日本語訳絵本を手にする田中泰子さん」という写真が付いていました。うわ~、懐かしい、田中先生だ!

田中泰子先生は、私が大阪外国語大学(現大阪大学)の学生だった時、第3外国語として取ったロシア語の初級を担当して下さった方です。教え方がお上手で、専攻のヒンディー語と第2外国語の英語にふうふう言いながらも、何とか1年間続けられて中級に進めたのは、田中先生の授業が楽しみであまりサボらなかったおかげでした。ベタベタしない、クリアな教え方というか、毎回さわやかな授業をして下さる先生でした。

田中先生は大学の教官として勤務なさるかたわら、ロシア児童文学研究家としても活躍しておられたようで、そのご縁でウクライナの民話の絵本「てぶくろ」の画家故エウゲーニー・M・ラチョフさんと、「ごきぶり大王」の作家故コルネイ・イワーノビッチ・チュコフスキーさんの遺族が、田中先生にメールで「絵本の印税を東日本大震災のために寄付したい」と申し出た、というのが記事の内容でした。「てぶくろ」と「ごきぶり大王」はこんな絵本です。「てぶくろ」は私も読んだことがありますが、てぶくろに動物たちが住みつくという発想が面白くて、楽しんで読んだ記憶があります。

|

てぶくろ―ウクライナ民話 (世界傑作絵本シリーズ―ロシアの絵本) |

| クリエーター情報なし | |

| 福音館書店 |

|

ごきぶり大王 (コルネイ・チュコフスキーの絵本) |

| コルネイ・I. チュコフスキー | |

| 偕成社 |

チュコフスキーさんはお孫さんが申し出られたそうで、「祖父は日本語に訳されたことが誇りだった」と2008年以降に発売になったシリーズ5冊と、今秋出る予定の絵本の印税も寄付すると言ってこられたとか。もし、これから何か絵本を買いたい、と思ってらっしゃる方がいたら、このお2人の絵本をぜひ検討してみて下さいね。

田中先生のお顔を久しぶりに拝見して、そういえば私がロシア語を勉強しようと思ったのは、『サンザシの樹の下で』の記事(5月12日)に書いたようにロシア民謡を原語で歌いたかったのと、それからヒンディー語=ロシア語の辞書を使いこなせるようになりたいというのが動機だった、と思い出しました。私がヒンディー語科、というかインド・パキスタン語科に入学した1960年代末は、ヒンディー語=日本語はもちろん、ヒンディー語=英語の辞書もいい物がありませんでした。当時手に入ったバールガヴァの辞書は、英語の説明をずっと読んでいくと、最初と最後の単語がまるっきり反対の意味になっていることもよくあり、本当に学生泣かせでした。そんな中でヒンディー語=ロシア語辞典が一番優れている、という声が高かったため、それを使いこなせれば悪い成績もちょっとはマシになるのでは、と思ったのです。

当時はまだソヴィエト連邦時代で、ソ連とインドは蜜月関係にありました。1975年末に初めてインドに行った時、ソ連からの観光客がたくさんいるのにびっくりしたものです。その翌年だったか翌々年だったかには、ボンベイ(現ムンバイ)のリーガルという映画館でソ連映画『ジプシーは空にきえる』(1976)が上映されていて、英語版だったそれを見たりもしました。ヒンディー語=ロシア語のいい辞書が作られるのも当たり前の関係だったのです。

その後インド映画を研究するに従い、ソ連や東欧圏でインド映画の人気が高いこともわかってきました。そんな私に、1992年に音楽関係の仕事でウズベキスタンに行った友人は、現地で手に入れたインド人俳優のブロマイドをたくさん持って帰ってくれました。

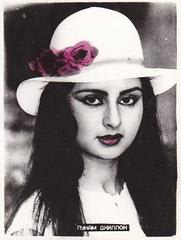

左がプーナム・ディッローン、右がジャヤー・プラダーです。プーナム・ディッローンは『ヌーリー』 (1979/原題:Noorie)がソ連でもヒットしたのでは、と思いますが、下に付けたブロマイドシートというか、切り離す前の8枚のブロマイドのうち5枚もを占めるという人気ぶりです。プーナム以外は上段左から、ミトゥン・チャクラヴァルティー、ジャヤー・プラダー、マンダーキニーという顔ぶれです。

ミトゥン・チャクラヴァルティーは『ディスコ・ダンサー』 (1982/原題:Disco Dancer)が大ヒット、ソ連女性の憧れのスターとなりました。その直後に映画祭でモスクワに行ったミトゥンは、女性ファンにもみくちゃにされたそうです。ジャヤー・プラダー人気の始まりは、聾唖の踊り子を演じた『サルガム』 (1979/原題:Sargam)でしょうか、この辺ちょっと不明です。マンダーキニーは、ラージ・カプール監督作品『ラーマよ、あなたのガンジス河は汚れてしまった』 (1985/原題:Ram Teri Ganga Maili)で人気が出たのかも知れません。

ほかにはゴーヴィンダーのこんなブロマイドもあります。左の女優はファラーですが、右は誰でしょうね? 1993年に自殺してしまったディヴィヤー・バーラティーかしら?

こんなソ連&東欧圏で、最初にスターになったインド人俳優はラージ・カプールでした。監督・主演作の『放浪者』 (1951)と『詐欺師』 (1955)が大ヒットしたのです。歌の部分を残してロシア語に吹き替えられたラージ・カプールの作品は、映画に盛り込まれた社会的なメッセージと娯楽的要素が大歓迎され、広範な観客を獲得しました。ラージ・カプールが1967年にモスクワの映画祭に行った時に撮った、こんな映像が残っています。珍しいことに、ラージ・カプールの歌の吹き替えでも知られた人気歌手ムケーシュも出演しています。こんな特番が撮られるほど、ラージ・カプール人気は高かったのですね。

その映像をラストに使った、「ボリウッドとロシア」という興味深い映像もあります。ソ連時代からのインド映画の受容史を辿っていて、なかなか面白いです。

現在でもボリウッド映画の人気は高いようで、かわいいお嬢ちゃん4人が、『騒ぎ』 (2004/原題:Dhoom)のタタ・ヤンの歌う主題歌で達者なフィルミー・ダンスを見せてくれる映像もYouTubeにアップされています。iいや~、タタ・ヤン顔負けですねー。フィルミー・ダンスの第一人者野火杏子先生もびっくりの、上手な振り付けではないでしょうか。

こんな風なので、ロシア語を勉強しておいてよかった!と思ったシーンも何度かありました。田中泰子先生、そしてチェーホフの「犬を連れた奥さん」をテキストに中級を教えて下さった武藤洋二先生、本当にありがとうございました!! いつか、ロシア語をしゃべるシャー・ルク・カーンの映像もコレクションに加えてみたいものです。