前回の投稿から一週間が過ぎました。その間もおかげさまで様々な出来事に感動と興奮をいただいています。とくに先週は高校の同窓会の案内からオプションツアーの計画など、楽しい忙しさでした。その情報連絡用のLINEの呼び出しが頻繁に鳴っています。

先日は雲ひとつない好天に恵まれOB会のバスハイクに行ってきました。同窓生のラインの呼び出しは相変わらず続いていますが、今日は平日でほとんどの仲間が今から仕事のようです。とても旅行とは言いだせないでいる私です。

バスは昨年1月に舘やんの退職記念の旅行で訪れた、豊後高田の「昭和の町」と「宇佐八幡」を巡るバスハイクです。福岡県人は豊後高田をブンタカと略して呼びますが、島原藩の飛地(江戸や大阪との重要な交易港)で当時はおおいに栄えた港町だそうです。また、ここはわたしの好物蕎麦が有名で、前回は美味しい蕎麦屋を見つけました。その時の模様は https://blog.goo.ne.jp/enohachan/d/20180120

ツアーは50数人の大勢のお年寄りの参加者で、統率するリーダも大変のようです。

人数分買ったはずの入場券が何枚か残っています。

1950年代後半、白黒テレビ・洗濯機(手でローラを回して絞る)・冷蔵庫の家電3品目が『三種の神器』ですが、あの当時まだ家にはテレビもなく、分限者(ぶげんしゃ)の家に行って「ハリマオ」や「力道山」のプロレスに熱狂したものでした。

「昭和の町」商店街を無料で土日のみ走るボンネットバスです。このバスのガイド西佐知子さんは、車内の観光客をいじり、車窓から見える店主らをおちょくるなどして、車内を爆笑の渦に巻き込む超有名ガイドさんですが、今日は平日残念です。また、このバスの頭には、たしか青や緑の明かりがあります。小さい頃は姉が大阪から帰ってくるとき、嬉しくて嬉しくて待ちきれないので、小さな停留所までバスを迎えに行ったものです。なぜか帰省はいつも夜だったように思いますが、ちいさな坂の暗闇の中から突然青と緑の光りに胸がときめいたものでした。

ここは「昭和の町」だからでしょうか、絶滅心配のツバメがさかんに飛んでいます。軒下には巣立ち真近い子供たちが5羽、商店街の方たちも大事に見守っているようです。

大分は竹細工でも有名なところです。ここ竹製品のお店には、先般梅干しづくりのためネットで仕入れた中古のざると同額程度の、国産手作りの立派なざるが置いてありました。残念・・・・

どこも同じでしょうが先輩たちはお酒のお店に突進します。わたしは一風変わった酒屋兼釣具屋の釣り具の方に興味ありますが・・・・

博物館にやってきました。

EPレコードのジャケットが並んでいます。「17才」のデビューキャンペーン中の南沙織さん(シンシア)に新宿伊勢丹のロビー会いました。見事なまでの可愛さと、美しい髪とオーラに握手さえ躊躇し圧倒的されたことを覚えています。すぐにスターとなっていきました。ほんとに可愛かった・・・・

昔の授業体験をしてきました。「上を向いて歩こう」の大合唱です。

お昼をいただいて宇佐に向かいます。

門前町商店街をぬけ八幡宮総社「宇佐八幡」に向かいます。

今日は平日で、緑の若葉と雲一つない青い空に、ピリッとするひんやりとしたあの空気感ではなく、柔らかな優しいエネルギーが満ち溢れているようです。

ヤマガラが数匹じゃれあっています。今年巣立ちしたばかりの子供たちでしょうか。

八幡宮の総本社であり古くから皇室の崇敬を受けていて、参拝は一般と異なり出雲大社や伊勢神宮と同じ二拝四拍手一拝を作法としています。ご神体は一之御殿:八幡大神(はちまんおおかみ)の応神天皇、二之御殿:比売大神 (ひめのおおかみ)の宗像三女神(多岐津姫命・市杵島姫命・多紀理姫命)、三之御殿:神功皇后 (じんぐうこうごう)は応神天皇の母で、お腹に子供(のちの応神天皇)を妊娠したまま筑紫から玄界灘を渡り朝鮮半島に出兵したという武勇伝がたくさんある女帝だったそうです。

お参りの帰り、あのなつかしい公衆電話にまた会ってきました。まだ、テレホンカードが使えますよぉ。

またの参拝の機会があらんことを祈りながら宇佐を後にします。

安心院のワイナリーにやってきました。無料の試飲に群がりますが、私はぶどうジュースをいただきます。

敷地には散歩コースがあります。シジュウカラや「てっぺんかけたか」のホトトギスが鳴いていて、ひんやりと気持ちの良い林です。

遠くに由布岳を眺め大分を後にしました。

初めての挑戦で、ことしは梅干しづくりと酢ラッキョを作りたいと幼馴染の宏志に言っていましたが、宏志から聞いたのでしょう。先週兄ちゃんから生梅とラッキョが送られてきました。

梅は宏志にレシピを聴き塩漬けしました。送られてくる前日にしその種を友達にいただいたのですが、植えてシソができるのには時間がないので、広島福山の「こだま食品」さんから梅漬けのシソを買い求めました。2k用で400円と価格も手ごろで、シソの葉をとり塩もみする手間も省けます。

この梅の1か月後の天日干し用ザルも、中古ですが倉庫で出番を待ってくれています。

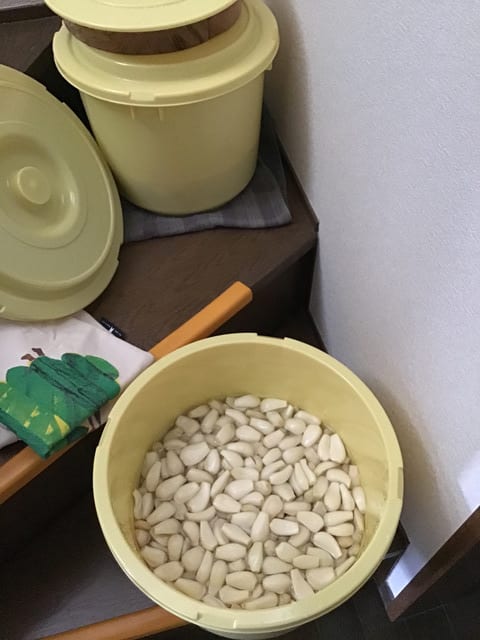

ラッキョは8k以上ありましたが、元来薄皮だけでいいところをその内側までも剥いたためでしょうか、6kになりました。宏志によると、「ラッキョ酢を買ってきて漬け込むだけでいい。」と言いますが、初体験のだからこそ本格的なつくり方をしたいと、田舎もラッキョの本場ですが、これまた本場の「JA全農とっとり」さんのラッキョウの本漬けレシピを参考に塩漬けしました。心配は2週間後に「24時間以上流水にさらす」工程があります。これをどのような形で行えるのか心配な部分でもありますが、何とかなるでしょう。

「だっけを ほうちょん びんたで たたっせえ かつおぶいと ちょいやん しょうゆでくうと うんまかど」

(塩漬けした途中の)ラッキョを 包丁の 柄の部分で たたいて 鰹節と 丁子屋(田舎の醤油屋)の 醤油で食べると 美味しいですよ。