けさ2月28日朝、ミヤマガラス200羽以上の大きな群れが電線に止まっていました。大陸に近いここ二丈の農耕地で風待ちでしょうか、お隣の佐賀では食事場となる農耕地も広く、木々が多い県庁周辺にねぐらとして集中し、排せつ物による道路や公園の汚れもひどい惨状だそうです。そのため大型のわなや忌避剤を施す対策をしているそうです。

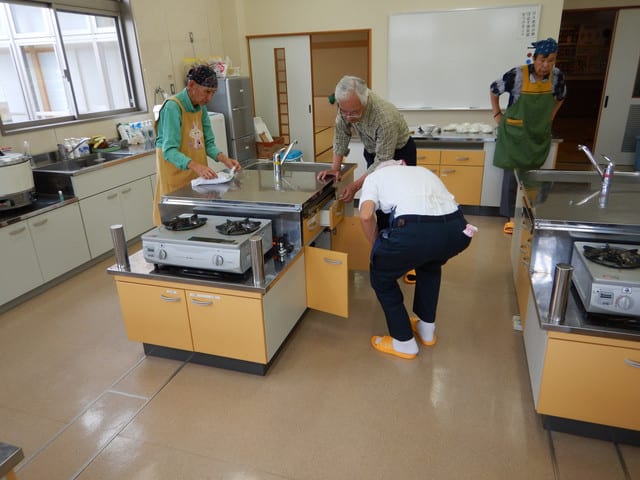

一昨日新たな分野への挑戦として「糸島そばの会」へ参加させていただきました。会場は糸島市可也公民館です。

会場に着き、リーダの方へ挨拶を済ませ、材料費等の参加費をお支払いします。10時からと広報誌には記載していましたが、9時半到着したにもかかわらず9時からだったらしく、すでに会員の皆さんは蕎麦打ちに一生懸命です。

10数年来のベテランさんの打ったそばはプロにも勝る出来栄えです。打ったそばは各自お家へ持って帰るそうです。

初めてのわたしは先生のそば打ちを見学します。周りに会員の皆さんも集まってきました。

小麦粉と北海道産のそば粉2:8の二八蕎麦です。これで500gの5人前となります。

工程1.水まわし工程:そば粉と小麦粉を混ぜます。

水の量は二八で粉の重さの42%~47%程度だそうです。使用するそば粉や温度や湿度の季節などにも大きく影響するそうです。

水を加える際は1回ではなく、数回に分けて行うことが大切だそうです。手でまんべんなく水が行き渡るようにします。

工程2.練り:もみほぐすように丁寧に素早く、そして優しくなじませていきます。練るのは粘りを出すためではなく、まず生地の中にある空気を抜くためだそうです。練りすぎはそばを不味くするそうで、両手を重ねて体重をかけてゆっくりと押し出すように練るのがポイントだそうです。

工程3.くくり:鉢にこすり付けたり、手のひらで上から下へこすって表面が滑らかになるようにまとめます。

全体の表面を一カ所に押し込むようにして形を整えます。

陶器を作る際に「菊練り」という工程がありますが、蕎麦でも残っている空気の粒を抜くのが目的で「菊練り」をするそうです。

工程4.丸だし:生地と麺打ち台の間に「下打ち粉」を打ち、押しつぶして平らく丸くします。

真ん中と縁が高くなるように、生地を回転させながら手のひらで中から外に向かって押し出していきます。

指南で忙しい先生はここでもう一人の先生へ交代です。全体の丸い形を崩さないように、少しづつ回転させながらのし棒で伸ばします。

工程5.角だし:丸くのした生地を四角くするのが角だしです。生地全体が四角く、厚さが均一になるようにのします。

工程6.幅だし-仕上げのし:そばの長さをつくるのが幅だしです。生地をのし棒に巻き取り転がしてのばす「巻きのし」というやり方で伸ばします。次に生地全体の厚みが均一になるように、のし棒を転がして仕上げます。

工程7.たたみ-切り:のした生地を切るためにたたみ、手で駒板をしっかり押さえ、駒板のたての板に沿って、まっすぐに包丁をおろします。まな板に包丁がついているときに包丁を少し左に倒し駒板を蕎麦一本分ずらします。この動作を繰り返し、そばを切っていきます。

細さや長さ含め、美味しそうな美しい仕上がりです。ブラボー・・・・・

先生つきっきりで「そば打ち」はじめての体験です。とてもじゃないが先生の出来栄えと比較対象とならないバラツキ蕎麦ですが、何とか仕上がりました。「水まわし」から「たたみ」までは先生がつきっきりでしたので麺自体は立派に仕上がりましたが、麺の「切り」は日頃から魚をさばいているからでしょうか、まっすぐに包丁をおろす必要があるのですが、どうしても包丁を引いて切ろうとするので均一に切ることは困難でした。

先生の打ったそばを皆さんでいただきます。今日は本格的な鴨せいろです。

綺麗なカモ肉ですが、野鳥大好きな私には複雑な思いです。

鴨にネギはつきものです。

美味しくゆでるための工夫として、大きな鍋にたっぷりの湯を沸かし、お湯の温度が下がらないように強火のまま、1人前づつ先生が茹でていきます。

ざるですくい、ボウルの氷水の中でそばの熱とぬめりを取ります。これによりそばがしまり強いコシがうまれるそうです。

すばやくザルを置いた皿に盛っていきます。

鴨肉と焼きねぎの旨味たっぷりの熱々のお汁を継いでいきます。

やはり打ち立てのそばは絶品でした。

わたしも先生の指導の下、初めて打ったそばを持って帰りました。

先生からもらったレシピをもとに「そばつゆ」の出汁と返しを作りました。

釜からあげて10分ぐらいまでが最も美味しくいただけるそうですが、自宅では準備不足で少し時間をおいたために不味くなったと思います。そういえばセブンイレブンの「蕎麦」は時間がたっているのですが、なぜおいしいのでしょう。夏場の釣りではよく食べています。

昨夜は定例の「きらら風呂の会」でした。

飲めない私ですが、地域活動の参加で脳の活性化が進むとの話もあります。これからもたくさんの邂逅を求めて積極的に活動していきたいと思います。

「春告鳥」とはウグイスの異名ですが、人とのかかわりが最も強い野鳥ツバメも私にとっては春告鳥でしょうか。二十年近くなるのでしょうかフン害にも屈せずツバメの営巣を温かく見守り続けている馴染みの店「フィシング ナカハラ」 http://www.q.turi.ne.jp/nakahara/ を昨日27日に訪れてみました。昨年の南からの戻り確、認はたしか2月25日前後だったと聞いたように思いますが、今年は「春一番」が吹いたのにまだ帰ってきていないようです。日本野鳥の会「消えゆくツバメをまもろうキャンペーン」https://www.wbsj.org/nature/research/tsubame/

「そばうっは わっぜ むしかっか どひこたてば じょいないやろかい」

そば打ちは 大変 難しいものです どれだけたてば 上手になるでしょう