明けましておめでとうございます。

このブログに来てくださってありがとうございます。

この正月はネタがないので、いきなり通常運転でまいります。

一念発起して夫にアランセーターを編んでしまった。

といっても編み上がったのは昨年の4月頃で

当然着てくれないし、アップしそびれていたのだ。

この年末年始でやっと着てくれて、そういえば、と

セーターの存在を思い出して、ブログにアップしよう、となった次第。

取り掛かったのは一昨年の10月で、

なんでこんなに気合いが入ったのか 今となってはパッとは

思い出せないんだけれどともかく、やっちまった。

我ながらようやった、というべきか、暴走したな、というべきか、

ヤレヤレ

己の執念と労力と 写真だけは撮っておいたということに

敬意を表して、写真をいっぱい貼ります。 すみません

袖:

身頃アップ:

色の変わり目がクリアになるように、その段は裏編みを使わなかった。

ココわたしのこだわりね。

地の鹿の子編みも場所によってパターンを使い分けたり

鹿の子編みではなくてガーター編みにしたりした。

身頃の両サイドと脇には ×○ を並べ立ててやった。

夫よ、意味分かってるよね?

って、愛が重いセーター とか呼ばれてますが

後ろ:

前後の身頃の中心の網目が本当に大変だった。

縄が一本交互 ではない。 2本ずつなんです。

そのため単純に左右を入れ替える交差ではなく

真ん中を挟んで両側を入れ替えて

その真ん中を一番裏側に1目立たせるタイプで、

グギグギ目を入れ替えながら編んでいたら竹の4号針が折れてしまった。

途中でもっといい操作方法を思いついたし

針も金属のものに変えたのでそういうことは起こらなくなったけど。

使った糸の入っていた箱:

見よ!この箱を。 ヤフオク! で手に入れた。

昭和の香りが濃厚よ。 けっこう古いと思う。

箱の中身:

中細ですよ。 中細でアランがやりたくなっちゃったんですよ。

もちろん

オリジナル の柄で。

ここら辺で酔狂で壮大なプロジェクトになってしまった。

そうだった、段々思い出してきたぞ。

大いに刺激を受けたのは、図書館で借りた

『

ハリスツイードとアランセーター ものづくりの伝説が生きる島

長谷川 喜美 (著), 阿部 雄介 (写真)』 という本。

太い糸でザクザク編まれてガンガン輸出された重たい

いわゆるアランセーターじゃなくて、

それ以前の博物館に保存されている精緻なものが載っていてねぇ。

ああやりたいっ、って思っちゃったんだろうねぇ。

セーターでいえばこの本でもうひとつ刺激されたものもあるんだけれど

まだ出来上がっていない。

それもいつかアップできれば、とは思っている。

糸のアップ:

ニッケビクター毛糸 色番2901 とある。

500g あるから足りると思ったんだよねー。

前後の身頃の中心の網目が思った以上に地厚で重くなっちゃったんだよねー。

ってことで、急遽別糸を用意。↓ メーカー云々よりも色で決めた。

焦げ茶色です。 半額セールになっていてすっごい安かったけど。

実は、糸が足りるかな?という危惧は当初からあったので、

上から編んだ。 そこも酔狂。

それぞれのパーツが途中まで編めた の図:

なんだか袖がずいぶん斜行しちゃった。

引き返し時の糸の引き加減が左右で異なったことも理由のひとつだろう。

そうならないように工夫したりしたんだけどね。

むしろ、糸の撚りとの関係が大きいと思う。

それで途中でブロッキングして形を揃えた。

解けないよう取り敢えず突っ込んだ針がバラエティに富んでいる。

みんな4号なんだけど、金属の棒針とか、金属の輪針とか、

竹の輪針とか、とりあえず突っ込むためだけなんで

折れたままの竹の輪針とか。

使えるものはなんでも使います。

糸の残りが気になるので、パーツをいっぺんに完成させず、

様子を見ながらあっちこっちと編み進めた。

うんうん唸って捻り出した模様なので、それが映えるような

セーターの形にしようと思った。

肩が水平な身頃は編みやすいけれど 着ると肩が落ちて模様が崩れる、

袖山が平らでまっすぐに身頃にくっついていると

着たときだぼついて模様が崩れる、等々かんがえると、

面倒くさいが肩が斜めで袖山は曲線、は譲れない。

ボディにフィットした形だな。

しかもそれを面倒くさい上の方から編もう、ってんだから。

肩:

まず後ろ身頃を肩から編み始めた。

肩は斜めにするために引き返し編みで、

何回かに分けて行ったり来たり編んでいく。

模様も入っているのでなかなか複雑だった。

傾いた直線の近似にしたいのであれば、

2段につき増やす目数は均等な編み地なら一定でいいはずだ。

しかしこのような縄目があると、

縄目が集中しているところは目数のわりに幅が出ない。

縄目を交差するときに半分だけ編むようなことも避けたい。

どうやって辻褄を合わせりゃいいんだ!?ってことになるので。

ま、サンプルと定規と編み図と 相談しいしい、だな。

ある程度後ろ身頃が編めたら、今度は前身頃に取りかかった。

後ろ身頃の肩から目を拾ったのだ。

こちらも引き返し編みで斜めにしていく。

完璧、とはいえないけれど、模様はだいたいつながったと思う。

せっかく上から編むんだからね、こだわりですね

ちなみに裏側:

こんなもんでしょう。 前後の境、目を拾ったところが分かる。

袖付け:

ブロッキング用の針を多用。

以前

シェットランドレースを編んだとき に手に入れた(が使わなかった)が、

これがまち針より便利。 編み目から針の頭が抜けない。

あまりにも頑張ったので模様編みのアップをまた貼ってしまう。

身頃:

左の網目がいいでしょう!? 自分では思いつかない。

元ネタは 日本ヴォーグ社『世界の編み物 1990秋冬特大号』。

ついでに首回りや袖口は

志田ひとみ『棒針の模様編み集260』 のを参考にした。

ネタ本の一部:

これら以外にも 大事にとっておいた古い雑誌とかネットとか とにかく見あさった。

↑の中身:

網目とか首回りや袖口とか

肩パットの左のセーターには、網目 じゃなくて バスケットパターン と書いてあった。

襟元のねじりもあまり見ないパターンだし さりげなくかぎ針も用いられているし、

いま見てもとても興味深い。 デザイン/戸川利恵子、とある。

首回りと袖口:

身頃との境に裏編みを1段入れた。 けっこう好きな技法です。

縄目のねじり方が左利き仕様だったりする。

袖:

稲妻模様を身頃と揃えて関連性を持たせた。

裏側:

三つ編みが縮こまらないようにそれぞれ1目ずつ裏に立てている。

身頃の網目で慣れた。 もう平気、ドンと来い。

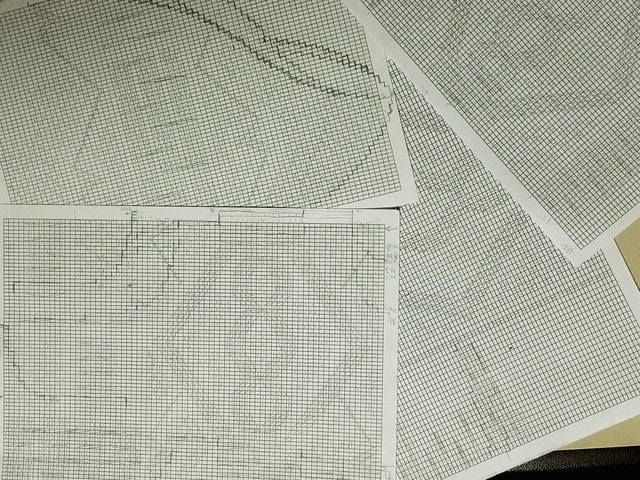

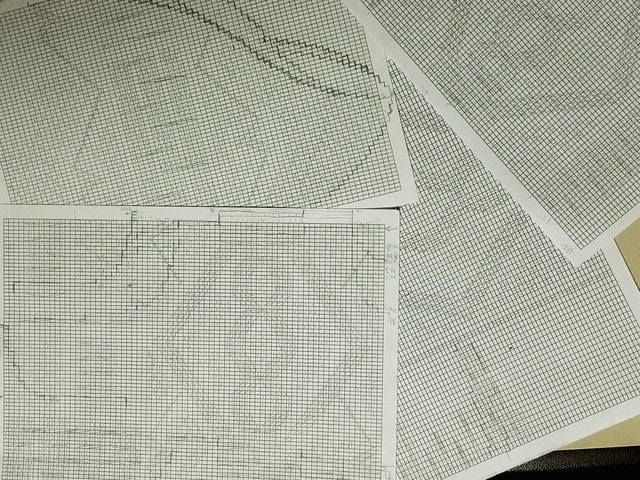

書きまくった編み図:

エクセルで升目だけ印刷して

エクセルで升目だけ印刷して 鉛筆で書いては消し、

サンプルを編んでは書いては消し。

升目を埋めるのって 好き

♥

サンプル:

柄が決まるまでの思考の流れが分かるな。

編んだサンプルはみんな解いてセーターになった。

やっとのことで形にして夫に着せたら

首回りがキツい、とダメ出し。

仕方がないので首回りの ゴム編み変形模様編み を解き、

引き返し編みでまえ中心が下がるように編み直した。

(いちばん上の写真で分かる。)

実は身頃中心の網目模様は一ヶ所間違いがある。

とてもじゃないが後から部分的に解いて直せるような

生易しい編み目じゃないもんで、

泣く泣く放置ですよ。 しかもまえ!

さあ どこでしょう?

着た、の図:

自分のセーターは手抜きになるワケだ。 くっ

ラベリーにアップしました。

★