リネンストール等を織っているのは 学園手機(がくえんてばた) という機(はた)だ。

ひとりで経糸(たていと)が巻ける、という優れた特性があるのだが、

いくつか欠点がある。

一つ目は開口幅が大きすぎて糸の伸張が追い付かない、という点で、それは

2009年1月に夫に直してもらった。

二つ目はわたしの体格だと窮屈だ、という点。

そんな大柄ではないんですけれどね、平均より数cm高い程度。

踏み木を踏むと膝が女巻き(めまき)の下に入らない。

そうすると椅子を後ろに下げなければならず、背中が丸まって

腰やら首やらがだるくなってくる。

それを解消すべく試しに

機の下に不遜ながら文学全集なぞを敷いてみたらこれが具合がよい。

踏み木も下げてくれるともっといいなあ、ということで

再度 木工家の夫に改造を頼んだ次第。

踏み木の軸を通す孔を開ける。

棒の面を取る。 角を取っていないと当たるとけっこう痛いから。

踏み木の軸を通す。

棒の上に機を乗せ、ネジを入れる孔を開ける。

ネジで留める。

出来上がり。 機の足元アップ。 全体図はいちばん上の写真です。

機に糸が掛かった状態で改造してしまったよ。

棒の長さに差があるのはご愛嬌。

夫よありがとう。

これでずいぶん織りやすくなったのだが、そうすると次の問題が見えてきた。

というのは、綜絖(そうこう)から女巻きまでの距離が短い、ということ。

椅子に座って踏み木に足を乗せて

手は杼(ひ)を左右に通したり筬(おさ)を前後したりするのだが、

おしりの位置に対して手を動かす場所が手前すぎるのだ。

そうすると首が下を向きすぎるので首が凝ってわたしは吐き気がしてきてしまう。

改造したおかげで膝が機の下に入るようになったが、

結局おしりはあまりまえに出せないままなんであった。

つまり、機を高くしたことで膝から下の長さには対応できたのだが、

腿の長さに対応させるには間丁(けんちょう)を伸ばすべきが そこは

鉄材が溶接されているので手に余る、ということだ。

織りながら腰が反りすぎないよう、

腹筋を使い横隔膜をうえに上げ胸を開き下を向きすぎない、

と姿勢にやたらと注意しながら織っている。

椅子の高さにも留意し、今のところ冊子を2冊座布団の下に敷いている。

作業と姿勢、って奥が深い、んだけど

これで疲れにくくなった? スピード上がったかしら?

クリックよろしく!→

機 (はた) をいくつか持っていて使い分けているので、

こういう、身近なものであんまり使えないかもしれないものを作る、っていうことには興味がなかった。

ボランティアをしている図書館の司書の先生から、こういう織りを来館者に教えてよ、とは時折言われていたけど、

教える辛抱が足りないので、興味も持たなかった。

ところが、先日図書館に行ったら、『ダンボール織り機でおしゃれこもの』蔭山はるみ という本が入っていて、

見たらついやりたくなってしまったのだ。

とはいっても、ちょっとアレンジしてます。

いっぽんいっぽん経糸をすくう、っていうのがわたし的には許せないんです。

開口しないと、機じゃない。

割りばしに引っ掛けてある麻糸で、経糸を持ち上げられます。

反対の開口は定規/板を立てればよい。

とかいいつつ、ちゃんとした機のように、ぱかっ、ときれいには開口しませんよ、もちろん。

けっきょく板杼でちまちま通してゆくわけだが、機の仕組みっていうのがギミックっていうか、ワンダーだと思うのよ。

人類の叡智なんです。

こういう仕組みは去年の秋、みんぱくでいっぱい見てきたし。

とりあえずこの状態で図書館に置いておいて、来る人たち (特に子供たち) の反応を見よう、という作戦。

クリックよろしく!→

とにかくぐちゃぐちゃだった。

糸が散乱していて、あれがあったはず、とかいいながら探さなければならなかった。

でも、ちょっとワンステップ上のものを作ろう、と計画を立てて、

こんな部屋じゃ仕事に支障をきたすよなぁ、

としみじみ思い至ったわけだ。

棚卸もしなくちゃいけなかったし。

それで、押し入れ用の引き出しを買ってきた。

いままで、ダンボールを組み立てる引き出し4つを使っていたのだが、

強度が足りなかった。

ついつい上に物を置くものだから、加重で沈んでしまい、

引き出しが出なくなってしまったのだ。

じつは、その引き出しの中には仕事の糸なぞこれっぽっちも入っていなかった。

20年も30年近くも貯めてしまった編み物用の毛糸とか、

なぜかわたしにくださる方がいたりして、糸やらビーズやら集まってきて、

川島テキスタイルスクールで作ったもろもろとか、

まあ、そういう類い。

ほんと、わたしって呆れるくらい物もちがいいよ…。 ハァ。

というかこの遺産を片付けるだけが目的じゃなくて、

仕事に使う糸もちゃんと整理するのが目的なんだ!

綿糸やスライバーは引き出しに収まった。

木枠に巻いた木綿の糸やリネン糸は棚に並べた。

その棚がまた大変だった。

そもそも、この部屋は機織り部屋というより、物置だったのだ。

(この家は収納スペースが少ないので、こういうことになってしまう。)

引き出物の皿とかグラスとか、景品でもらう皿とかグラスとか、

うっかり使うかもと結婚するとき実家からもらってきてしまったそういう皿とか。

15年以上置きっぱなしなんだから、やっぱり使わないよねぇ。

それらを捨てるものとか、売りに持っていくものとか、なんとか使うものとか、

そんな風に仕分けて、なんとかスペースを空けた。

やればできるじゃないかっ!!!

おお! 床が見える!!! やっと掃除機がかけられるようになった。

おはずかしい…。

というわけで、部屋の入り口から見たのがこの写真。↓

右手前がでっかい機で、今は糸はかかっていない。

そのとなりが普段リネンの透け透けマフラーを織っている自由学園の機。

いちばん使っているかな。

経て継ぎをするつもりで、糸は残っている。

移動するとき、ちょっと抜けちゃったけれど。

その機の前の3本足のスツールに、やたらと座布団が載っているが、

2枚は紡ぐときに膝の上に載せて、右腕を乗せるためのもの。

スツールの下の大きいタッパーがあるが、あれもスツール代わり。

経て継ぎするときや糸を通すとき、また機にかかった状態の布の端を縫ってとめるときは、

3本足のスツールだと高すぎる。

背中が曲がって首が凝って吐き気がしてくるので、もっと低いものに腰掛けないとダメ。

ちなみに、いちばん大きい機に糸を通すときは、

もっと低いものに腰掛けて作業をしている。

仕事のときの姿勢って、効率に大きな影響があるから。

学園手機の向こうの糸車は、エリザベス2。

見りゃ分かるよね。

窓の下が整経台で、なんだか木枠がのっかったまま。

綛 (かせ) に巻きなおしてしまわなくっちゃ。 ちょっとめんどー。

整経台の下には、引き出しなどを突っ込んでいる。

部屋のいちばん手前、写真では左下は、綛をかける輪っか (綛上げ機)。

夫が作ってくれた。

1周が1mということになっている。 小さめだ。

本当に1周ごとに1回回さないと巻けないので、たいそうな仕事で、ちょっと困る。

買ってくる綛はもっと大きいので、それをかけるマイワは棚に突っ込んである。

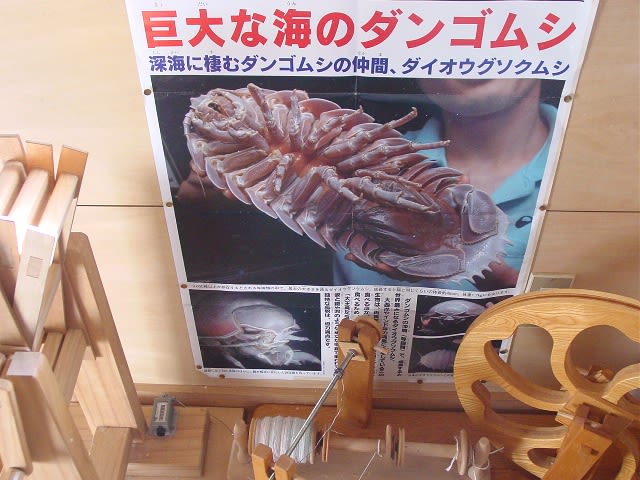

↑↑一番上の写真は、この部屋の入り口から見て左手の壁、窓の下。

さっきの綛上げ機と、木枠に巻く道具、その上にレジーケイトがある。

ポスター、いいでしょう? (よくないか、ふつー。)

わざわざ頼み込んで、小学校からもらってきた。

心機一転、このような部屋で、なにやら作っていきたいと思います。

クリックよろしく!→

綜絖 (そうこう) の準備 からの続きです。

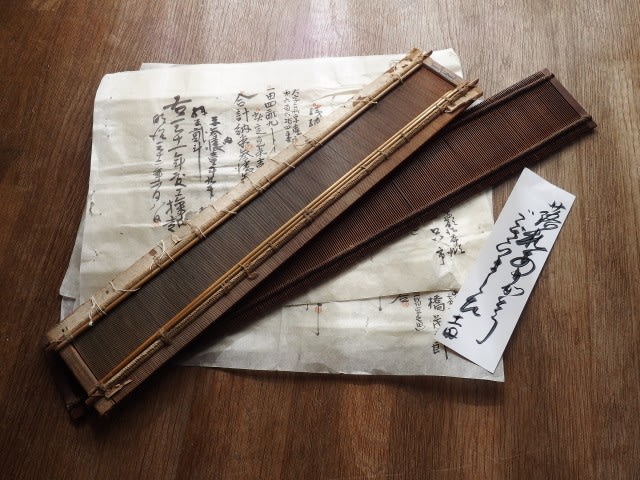

綜絖 (そうこう) を通した糸は、次に筬 (おさ) に通す。

この機 (はた) に元々ついていた筬は、下から関節のある腕木についていて、

そして上から縄で吊ってあるものだった。

と書いても、ちっとも分からないよなぁ。

色々画像を探してみたんだけれど、見つからない。

あっ、久留米絣職人さんの実演の機、こんな感じの筬だ!

これだと機の幅が生かせない。

機の幅のわりに、織れる布の幅が狭くなってしまう。

腕木も細くてぐらぐらするし、つまり筬を打つ私の手がまずいってことだけど。

それで、夫に筬の框を改造してもらったのだ。

要は、吊り框です。

框が前後できるし、框が上下できるようになっている、一応。

蛍光灯がまぶしいな、そこらへんがキモの写真なのに。

経糸 (たていと) を千切りに巻き、千切りを機にセットし、経糸を綜絖に通し、

それから筬に通したら、

あとは千巻きに固定すればもう織れるのだ!

千巻きに固定するところはムカデの記事を見てください。

というわけで、織っていますよ、織っていますよ。

織っている方は、またそのうちアップします、きっと。

クリックよろしく!→

綜絖 (そうこう) を通した糸は、次に筬 (おさ) に通す。

この機 (はた) に元々ついていた筬は、下から関節のある腕木についていて、

そして上から縄で吊ってあるものだった。

と書いても、ちっとも分からないよなぁ。

色々画像を探してみたんだけれど、見つからない。

あっ、久留米絣職人さんの実演の機、こんな感じの筬だ!

これだと機の幅が生かせない。

機の幅のわりに、織れる布の幅が狭くなってしまう。

腕木も細くてぐらぐらするし、つまり筬を打つ私の手がまずいってことだけど。

それで、夫に筬の框を改造してもらったのだ。

要は、吊り框です。

框が前後できるし、框が上下できるようになっている、一応。

蛍光灯がまぶしいな、そこらへんがキモの写真なのに。

経糸 (たていと) を千切りに巻き、千切りを機にセットし、経糸を綜絖に通し、

それから筬に通したら、

あとは千巻きに固定すればもう織れるのだ!

千巻きに固定するところはムカデの記事を見てください。

というわけで、織っていますよ、織っていますよ。

織っている方は、またそのうちアップします、きっと。

クリックよろしく!→