今どきの病院ですので一応は完全看護になってはいます。

とはいうものの洗濯物が出るので週に二度ほどは

カミさんがやってきます。

そのときに読みたい本なども頼みます。

医療センターでは食べ物の差し入れもOKだったのですが、

この病院では食べ物類の持ち込みは一切禁止。

私、これまでに何度か入院の経験はありますが

食べ物の差し入れNGは初めて。

医療センターや市立病院では

入院患者のための冷蔵庫がありました。

40年以上も前になりますが

某胃腸科病院に入院していたときはタバコはもちろん、

夜ごと酒盛りをする剛の者までいました。

閑話休題。

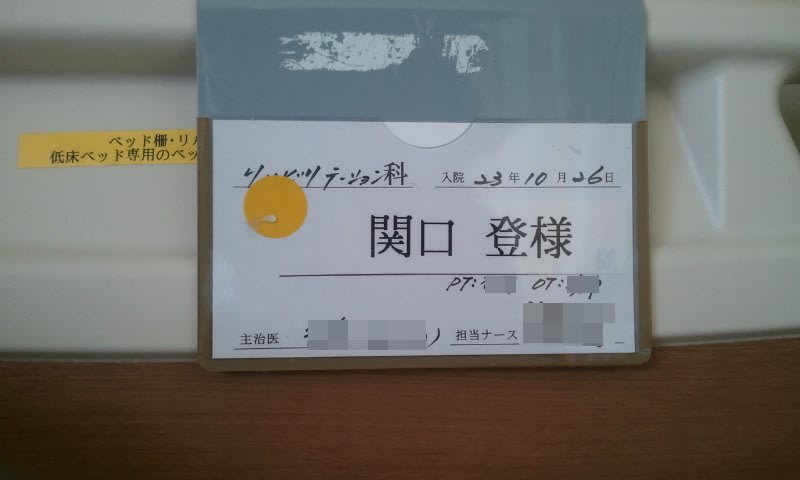

2011年の10月末に転院したのですが、

11月6日に初孫が誕生。

となるとカミさんはそちらへ行くことに。

洗濯物の世話は私の母親にバトンタッチ。

1928年生まれですので83歳。

この母、自分の母(私の祖母)が長い間寝た切りで介護。

自分の夫も晩年は胃癌、大腸癌、左足の壊疽で介護。

夫(私の父)も亡くなり、

ようやく自分の好きなことをやり始めたら

今度は息子(私)の世話をすることに。

冗談めかしてではありますが

「バアさんの後は旦那で次は息子まで。

私は介護をするために生まれてきたのかねぇ」。

カミさんも母もごくたまに来る娘も

洗濯の合間には腕や足をさすってくれました。

体は全く動かない頃でしたし、

触られていることさえほとんど分からなかったのですが

「動くなるようにな~れ」との思いで。

病院のスタッフの努力はもちろん、

家族の思いがやがて通じることになるのです。