『ユニバーサル時代の大学と理解のユニバーサルデザイン ~分かりやすさと創造性~』

『ユニバーサル時代の大学と理解のユニバーサルデザイン ~分かりやすさと創造性~』

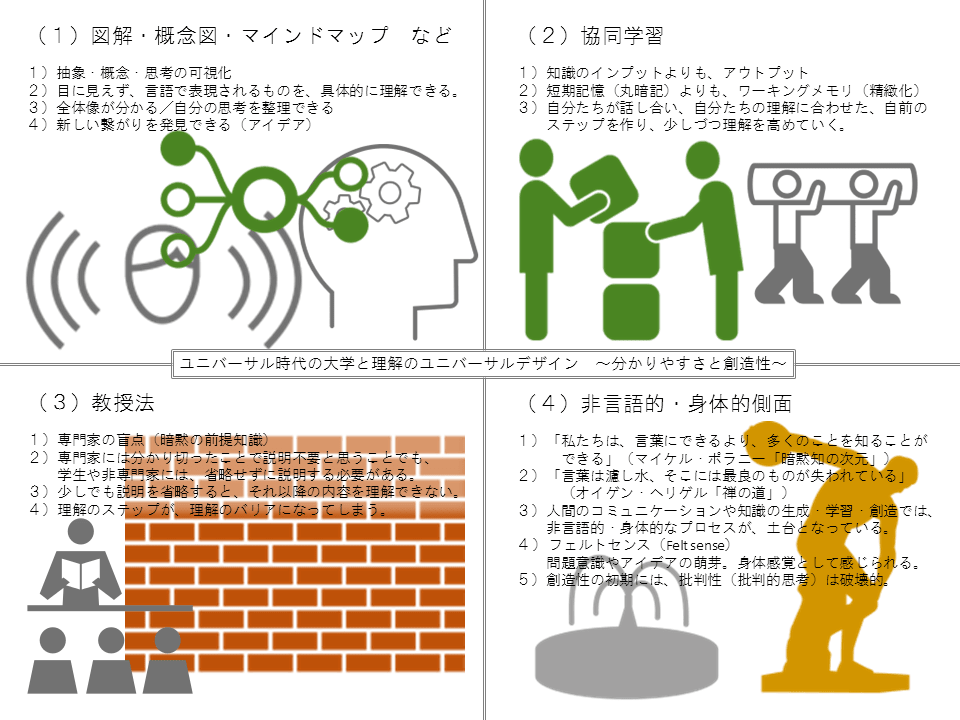

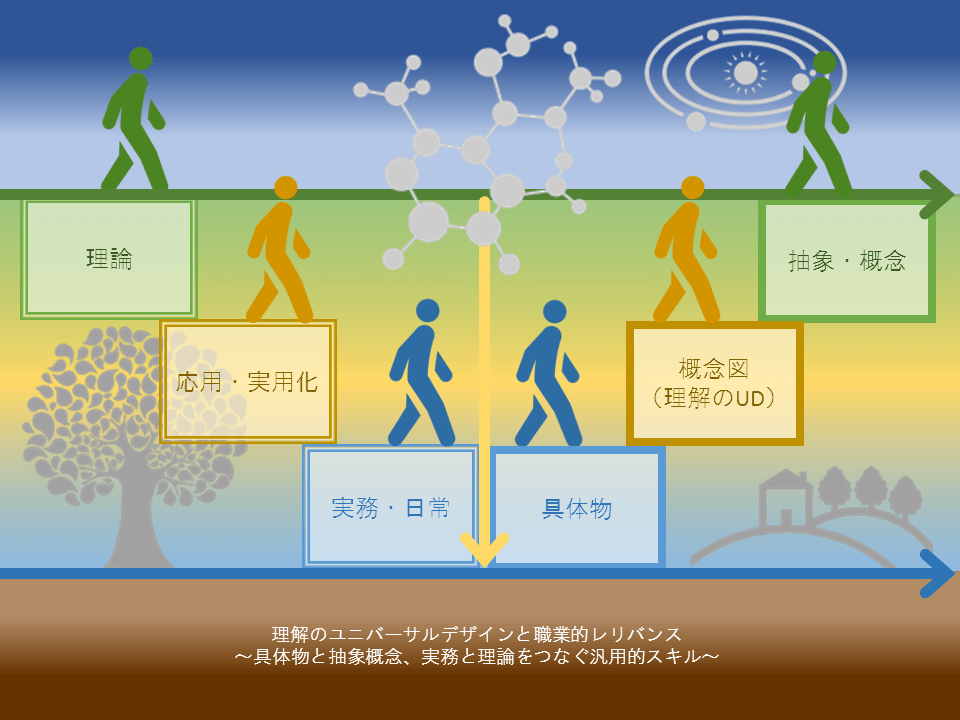

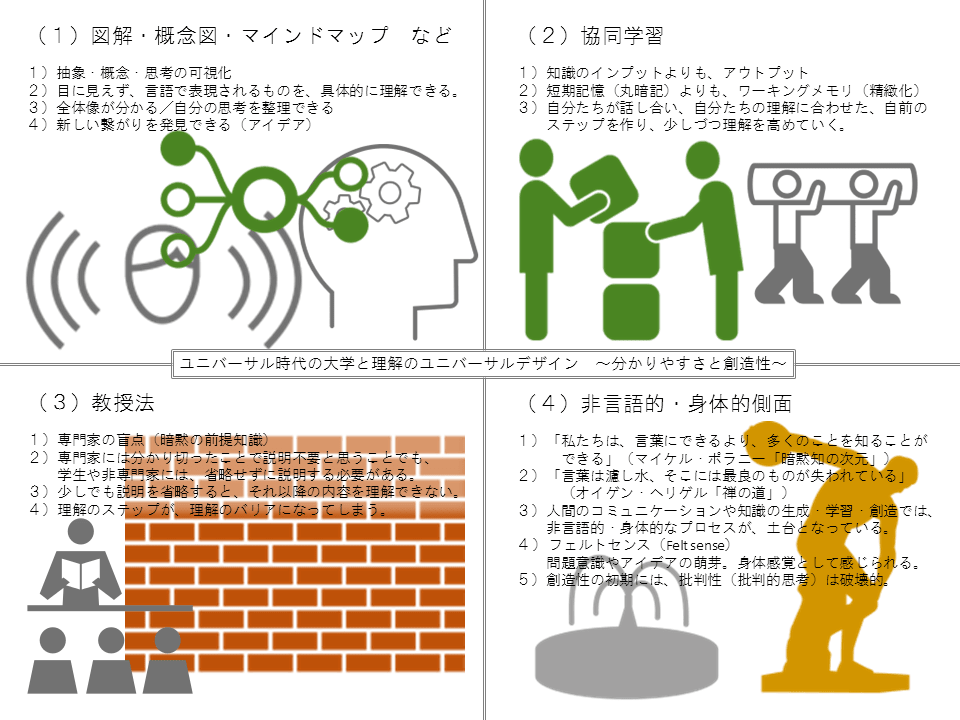

(1)図解・概念図・マインドマップ など

1)抽象・概念・思考の可視化

2)目に見えず、言語で表現されるものを、具体的に理解できる。

3)全体像が分かる/自分の思考を整理できる

4)新しい繋がりを発見できる(アイデア)

(2)協同学習

1)知識のインプットよりも、アウトプット

2)短期記憶(丸暗記)よりも、ワーキングメモリ(精緻化)

3)自分たちが話し合い、自分たちの理解に合わせた、自前のステップを作り、少しづつ理解を高めていく。

(3)教授法

1)専門家の盲点(暗黙の前提知識)

2)専門家には分かり切ったことで説明不要と思うことでも、学生や非専門家には、省略せずに説明する必要がある。

3)少しでも説明を省略すると、それ以降の内容を理解できない。

4)理解のステップが、理解のバリアになってしまう。

(4)非言語的・身体的側面

1)「私たちは、言葉にできるより、多くのことを知ることができる」(マイケル・ポラニー「暗黙知の次元」)

2)「言葉は濾し水、そこには最良のものが失われている」(オイゲン・ヘリゲル「禅の道」)

3)人間のコミュニケーションや知識の生成・学習・創造では、非言語的・身体的なプロセスが、土台となっている。

4)フェルトセンス(Felt sense):問題意識やアイデアの萌芽。身体感覚として感じられる。

5)創造性の初期には、批判性(批判的思考)は破壊的。

<関連記事>

概念の理解と図解(理解のユニバーサルデザイン)~知覚と思考(直感と熟慮、具体と抽象)の橋渡し~

>>このブログ内のリンク先

協同学習とユニバーサルデザイン ~専門家の盲点と学生目線の学習~

>>このブログ内のリンク先

身体知・暗黙知と形式知 ~知識の言語と非言語、主観と客観~

>>このブログ内のリンク先