素材抜粋 2003/09/21

時価会計不況

田中 弘著 新潮新書 2003年

会計の世界で「悪者」とされたのが、商法の個別決算(会社ごとに行う決算)であり、原価会計です。どちらも、利益操作の元凶とされ、しかも、国際的な流れに遅れたものとされました。

国際的な流れとは、連結決算(親会社と子会社を一つにまとめた決算)であり、時価会計(資産を時価で評価する会計)です。その流れに追いつくために導入された会計ビッグバンの三本柱が、「連結財務諸表」「金融資産の時価評価」「退職給付債務の計上」です。後の二つは、「資産の時価評価」と「負債の時価評価」と言い換えることができます。

新しい連結決算では関連会社に債務や損失を「飛ばす」ことができなくなる、時価会計によって含み益を使った益出しや原価法による損失隠しができなくなる、新しい退職給付債務の基準により隠れ債務が明らかになるなど、多くの効果が期待されています。

連結財務諸表というのは、企業集団の決算書ではなく、「企業集団の概要や全体像を伝えるための情報」に過ぎません。連結財務諸表に計上される利益に対して、どこかの株主が配当を受ける権利を持つわけでもないのです。

本当に、時価会計にすることで、企業の「丸はだかの姿」が明らかになるのであれば、時価会計はすばらしいものです。

しかし、時価会計は企業の実態を正しく映し出すのでしょうか。

実は、この“期末の時価で評価し直す”というのが、曲者なのです。これは、実際には有価証券を売っていないけれども、「売ったことにして」財産と利益を計算するということなのです。

時価会計の基準は、こうした1社が保有する株を考えても夢物語に過ぎないのに、日本の企業がこぞって有価証券を売りに出しても「すべて時価で売れる」ことを前提にして財産と利益を計算するのです。

時価会計で丸はだかにするのではなく、どのくらいの「含み」があるか、情報開示を十分にすれば、投資家も、企業の益出し行為の意味を正しく評価することができるはずです。

社債や国債のように満期がある債券の場合は、それを満期まで所有する意図があるかどうかで含み損益の扱いが違います。「満期まで保有する目的の債券(有価証券)」は、満期日に額面額で償還されるので、満期までの間に生じる価格変動があっても、とりあえず無視することができます。そのために、満期保有目的の債券は、原価(買値)をもってバランス・シート(貸借対照表)に記載することになっています。

売買目的以外の目的で所有する有価証券(主に、持ち合い株式)は「その他有価証券」と呼ばれ、その含み益は、原則として、バランス・シートの「資本の部」に記載されます。なぜ、当期の損益としないのかといいますと、「その他有価証券」の含み益はいつ実現(実際に売却することによって、本物の利益になること)できるかわからないからだというのです。

時価会計基準を読みますと、暗黙のうちに、次の三段階の「実現」を想定しているようです。第一の段階は、「有価証券の含み益は売却によってすでに『実現』している」というレベル。第二の段階は「売買目的有価証券の含み益は『いつでも実現可能』だ」というレベル。第三の段階は、「その他有価証券の含み益は『いつ実現するか不明』である」というレベルです。

商法はこのうち、第一のレベルに達した利益(実際の売却益)だけを配当可能な利益とし、第二と第三の段階にある含み益は配当できないとしているのです。

売買目的であれ持ち合い株であれ、どれも売らなければ配当可能利益にならず、売ればその期の配当可能利益となるのです。利益を出したいときに含みのある有価証券を売れば配当可能利益を出せるというのですから、これぞまさしく「含み経営」です。

時価会計基準の導入は、透明性を高め、含み経営を排除することが目的でした。しかし、実際に設定された基準と商法を組み合わせて見ますと、もくろみとは逆に、含み経営を温存するものになってしまっているのです。

商法では、会計基準が指示する評価損益の扱いに対して、二つの点で自己主張しました。一点は、会計基準が評価損益の計上を「強制」したのに対して、商法は「任意」としたことです。もう一点は、持ち合い株の評価益だけでなく、時価会計支持者が100%利益であると主張してきた「売買目的有価証券の評価益」も、それを配当の原資とすることを認めなかったことです(商法第290条第一項第四号)。

これが、時価会計基準の実態です。今の時価会計では、財務諸表の上だけの時価評価であって、評価益を計上しても配当可能利益は増えませんし、持ち合い株(その他有価証券)の評価益には税金も課されないのです。つまり、商法や税法は、会計の時価評価を否認しているのです。

以上のように、期末に保有する有価証券の時価としては、①取引所の終値、②専門市場の大口取引価格、③大口クロス取引の価格、④市場外の相対取引価格、⑤取引量・保有量を考慮して求める売却可能価格など、いくつも存在するのです。

ある価格の下での需給一致は、断念と怨念を引きずっている分だけ次の価格での不均衡を生み出し、その不均衡は新しい価格での断念と怨念を生み出さなければ、市場での需給の一致はもたらさない。

岸本重陳 教授

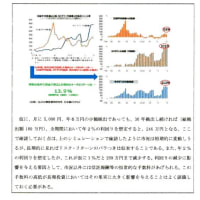

時価会計では、何と、「売れた1%の時価=1000円」を使って、「売れ残った99%

を時価評価する」のです。売れる価格は700円かもしれないし、500円かもしれない株が、バランス・シートに1000円とかかれるのです。

「金融商品(有価証券及びデリバティブ取引の他、営業債権、貸付金、営業債務、借入金等を含む)は、証券・金融市場の発達が一定の段階に達している状況の下では、一般的には、取引市場が存在することにより時価を把握し、かつ、換金・決済等により評価差額を損益として確定することが可能である(価格の客観性の保証、売買の自由の保証)」

1997年6月大蔵省企業会計審議会

「金融商品に係る会計処理基準に関する論点整理

この論点整理では、上場している有価証券なら「時価で売れる」と言っているのです。これを基に、有価証券の含み益はいつでも実現(換金)できるのだから、期末に保有する上場証券は時価評価して、含み益を利益として認識しようというのです。これが「時価会計」です。

全員が実現できないような「含み益」を、各社が利益として計上するなんて、最後には自分がババを引いて負けるかもしれないのに、ゲームの途中で祝勝会を開くようなものです。

わが国の有価証券時価評価論は、交換しただけの紙切れを、それを発行した企業がクロスという仮想の取引(自分で売った株を自分で買い取るもの)でつけたり、政府がPKO(

株価維持策)やPLO(株価騰貴策)でつり上げたりした価格で再評価することを主張しています。株式の含み益が「ペーパー・プロフィット(紙の上の利益)」であることを理解していないのです。これらを時価で評価し直せば、含み益が多いとされている会社ほど、後になってからの株価の下落が脅威になるでしょう。

要するに、①上場株は時価では売れない、それどころか、②持ち合い株は紙切れ同然だということをいいたかったのです。

東証の関係者によりますと、所有比率を区分する場合、日本の企業が外資系証券会社(

例えば、メリル・リンチなど)で買うものも、ロンドンやニュウーヨークなどの外国市場で買うのも、すべて外国投資家として区分されるのです。

つまり、時価会計によれば、「売れば損失(売却損)が出て、売らずにいれば利益(評価益)が出る」のです。売らずにいたほうが利益が大きいなんて、経済法則をまるで無視しています。原価会計は含み益や含み損を塩漬けにするとして批判されてきましたが、時価会計は評価益を計上しながら、実は含み損を作る会計なのです。ちょっと考えただけで詐欺的としか言いようがないでしょう。

期末に時価評価するということは、「次期になってから少しずつ売れば実現できる利益」を、前期末に前倒しで計上することになります。毎期の利益を計算する会計では、その年に稼いだ利益を計算するのであって、次の年に稼ぐ利益まで計上するようなことはしません。

第4章 錬金術に毒されたアメリカ型資本主義

アメリカの会計がここまで腐敗したのは、「ギャンブラー会計」のせいだけではありません。私には、より根本的な原因があると思うのです。ベトナム戦争あたりを境にしてでしょうか、この国が順法精神と倫理観を失い始めたような気がするのです。高邁な理想とか世界観を見失ったのかもしれません。

・・・・・・・、最後にアメリカの会計を評するならば、今のアメリカ会計は、決して、健全な投資家、中・長期的な株式保有者のための用具とはなっていません。グローバル・スタンダードの実態は、「ギャンブラーのための会計」だったのです。

もう一つ、なんとも不思議なことがあります。実は、わが国の時価会計は「1日限りの時価会計」であり、残りの364日は、「原価会計」だということです。いったいこれは、どういうことなのでしょうか。

わが国の銀行や事業会社が保有する有価証券は、ほとんどが「その他有価証券(長期保有)」に分類されています。その多くが、昔から所有している株式(持ち合い株)か、バブル期に取得したものです。昔から所有している株には巨額の含み益があり、バブル期に取得したものには巨額の含み損があります。

「その他有価証券」は、時価評価された後、「洗い替え」という処理が行われます。「洗い替え」というのは、3月31日に時価評価して計上した評価損益を、翌日の4月1日に取り消す処理をいいます。

洗い替え処理(洗い替え法)は「売買目的有価証券」には適用されず、「その他有価証券」だけに適用されます。「その他有価証券」を期末(3月31日)に時価評価して含み損益をバランス・シートの資本の部に計上しても、次期の期首(4月1日)にそれを取り消して、バランス・シートを元の原価に戻して作成するのです。

シンデレラは夜中の12時に、「ガラスの靴」を落としていきましたが、時価会計は夜の12時に、債務超過やBIS基準不達成といった「恐怖の落し物」を残したまま原価会計に戻るのです。

なぜ、「その他有価証券」の含み損益を「いったん計上させておいて、すぐに取り消す」ような妙な処理(洗い替え法)を使うことにしたのでしょうか。また、どうして評価「損益」といいながら、損益計算書に出さずに、バランス・シートに計上するのでしょうか。

おそらく、企業会計審議会で時価会計基準を設定した人たちは、日本の銀行や事業会社が持つ有価証券を時価評価したときに、日本経済に与える影響が余りにも大きく、まともに時価評価することが「危険極まりないことだ」と認識していたのでしょう。

実は、国として時価会計の基準を持っているのは、先進国では日本とアメリカだけなのです(向伊知郎著『連結財務諸表の比較可能性』中央経済社、2003年、211ページ参照)。しかも、・・・・・・・、アメリカには時価会計の基準あっても、会社や銀行は有価証券をほとんど保有しません。対象となる有価証券がない以上、基準がないのと同じです。このままでは、日本だけが時価会計の被爆国になりかねません。

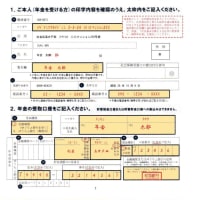

(厚生年金基金の時価会計はどうなっているのだろう。基金解散や代行返上は人為ミスか? 資産運用の失敗ではないのか。)

嫌われることを覚悟して言えば、会計理論を担う学者も、その理論を実践するはずの経営者も、理論や基準が遵守されているかどうかを監査する会計士も、ネガティブにかポジティブにかの差はあるでしょうが、何らかの形で、直接間接に利益操作に荷担してきたといってもよいのかもしれません。

例えば、株価が低迷して売れないとき、国を挙げてPLO(株価騰貴策)とかPKO(株価維持策)をやり、そうしてつり上げた価格で、各社がクロス取引という架空の取引をでっち上げて含み益を実現させてきました。そうして計上した利益が実質を伴わないものであることは、多くの会計関係者は承知していたはずです。それにもかかわらず、学界からも会計士業界からも、批判らしい批判の声は挙がらなかったのです。それどころか、株価操作を公認するかのように、学界や会計士業界からは怒涛のごとく時価会計を主張する声が高まったのです。

時価会計は、こうした国を挙げての株価操作や経済界ぐるみの利益操作を公認して、みんなでつり上げた株価で時価評価しようとするのです。株価操作や利益操作を公認するような会計基準を作って、いったいどうする気なのでしょうか。

原価会計では「たられば」を認めません。期末までに売却していない商品・株式・土地などは、売っていないのですから、売ったかのように利益を出すことはしないのです。

一方、時価会計は「足られば」の世界です。たとえ売るタイミングを逃がしたとしても、「期末に売っていたら」とか、「あの時、売れたとすれば」と考えて、利益を計上するのです。

私は今まで、商売の常道は「高値で売る」ことかと思っていましたが、、時価会計では、「高値で買う」ことが利益を出す手になるのです。そんな時価会計を信じられますか。

なぜアメリカ会計は静態化したのか

原因①ギャンブルを加速させた四半期報告

原因②「監督会計」は時価が好き

原因③FASBの資産・負債アプローチ

FASBは、SECの「了解」の下に、「資産・負債アプローチ」を軸とした概念フレームワークを作り、会計基準が客観的・理論的に形成されるものであり、いずれかの団体や利害関係者集団の利益によって誘導されるものではないことを示そうとしました。

破綻したとされる金融機関や生保の中には、本当は泳げるところがいくつもあったのではないでしょうか。

時価会計基準の適用を見合わせることが第一のデフレかつ傑作であろうと考えます。この解決策なら、税金を1円も使わずに済みます。

--------------------------------------

年金記録漏れならピカイチノウハウ「年金カウンセラー」(検索)

時価会計不況

田中 弘著 新潮新書 2003年

会計の世界で「悪者」とされたのが、商法の個別決算(会社ごとに行う決算)であり、原価会計です。どちらも、利益操作の元凶とされ、しかも、国際的な流れに遅れたものとされました。

国際的な流れとは、連結決算(親会社と子会社を一つにまとめた決算)であり、時価会計(資産を時価で評価する会計)です。その流れに追いつくために導入された会計ビッグバンの三本柱が、「連結財務諸表」「金融資産の時価評価」「退職給付債務の計上」です。後の二つは、「資産の時価評価」と「負債の時価評価」と言い換えることができます。

新しい連結決算では関連会社に債務や損失を「飛ばす」ことができなくなる、時価会計によって含み益を使った益出しや原価法による損失隠しができなくなる、新しい退職給付債務の基準により隠れ債務が明らかになるなど、多くの効果が期待されています。

連結財務諸表というのは、企業集団の決算書ではなく、「企業集団の概要や全体像を伝えるための情報」に過ぎません。連結財務諸表に計上される利益に対して、どこかの株主が配当を受ける権利を持つわけでもないのです。

本当に、時価会計にすることで、企業の「丸はだかの姿」が明らかになるのであれば、時価会計はすばらしいものです。

しかし、時価会計は企業の実態を正しく映し出すのでしょうか。

実は、この“期末の時価で評価し直す”というのが、曲者なのです。これは、実際には有価証券を売っていないけれども、「売ったことにして」財産と利益を計算するということなのです。

時価会計の基準は、こうした1社が保有する株を考えても夢物語に過ぎないのに、日本の企業がこぞって有価証券を売りに出しても「すべて時価で売れる」ことを前提にして財産と利益を計算するのです。

時価会計で丸はだかにするのではなく、どのくらいの「含み」があるか、情報開示を十分にすれば、投資家も、企業の益出し行為の意味を正しく評価することができるはずです。

社債や国債のように満期がある債券の場合は、それを満期まで所有する意図があるかどうかで含み損益の扱いが違います。「満期まで保有する目的の債券(有価証券)」は、満期日に額面額で償還されるので、満期までの間に生じる価格変動があっても、とりあえず無視することができます。そのために、満期保有目的の債券は、原価(買値)をもってバランス・シート(貸借対照表)に記載することになっています。

売買目的以外の目的で所有する有価証券(主に、持ち合い株式)は「その他有価証券」と呼ばれ、その含み益は、原則として、バランス・シートの「資本の部」に記載されます。なぜ、当期の損益としないのかといいますと、「その他有価証券」の含み益はいつ実現(実際に売却することによって、本物の利益になること)できるかわからないからだというのです。

時価会計基準を読みますと、暗黙のうちに、次の三段階の「実現」を想定しているようです。第一の段階は、「有価証券の含み益は売却によってすでに『実現』している」というレベル。第二の段階は「売買目的有価証券の含み益は『いつでも実現可能』だ」というレベル。第三の段階は、「その他有価証券の含み益は『いつ実現するか不明』である」というレベルです。

商法はこのうち、第一のレベルに達した利益(実際の売却益)だけを配当可能な利益とし、第二と第三の段階にある含み益は配当できないとしているのです。

売買目的であれ持ち合い株であれ、どれも売らなければ配当可能利益にならず、売ればその期の配当可能利益となるのです。利益を出したいときに含みのある有価証券を売れば配当可能利益を出せるというのですから、これぞまさしく「含み経営」です。

時価会計基準の導入は、透明性を高め、含み経営を排除することが目的でした。しかし、実際に設定された基準と商法を組み合わせて見ますと、もくろみとは逆に、含み経営を温存するものになってしまっているのです。

商法では、会計基準が指示する評価損益の扱いに対して、二つの点で自己主張しました。一点は、会計基準が評価損益の計上を「強制」したのに対して、商法は「任意」としたことです。もう一点は、持ち合い株の評価益だけでなく、時価会計支持者が100%利益であると主張してきた「売買目的有価証券の評価益」も、それを配当の原資とすることを認めなかったことです(商法第290条第一項第四号)。

これが、時価会計基準の実態です。今の時価会計では、財務諸表の上だけの時価評価であって、評価益を計上しても配当可能利益は増えませんし、持ち合い株(その他有価証券)の評価益には税金も課されないのです。つまり、商法や税法は、会計の時価評価を否認しているのです。

以上のように、期末に保有する有価証券の時価としては、①取引所の終値、②専門市場の大口取引価格、③大口クロス取引の価格、④市場外の相対取引価格、⑤取引量・保有量を考慮して求める売却可能価格など、いくつも存在するのです。

ある価格の下での需給一致は、断念と怨念を引きずっている分だけ次の価格での不均衡を生み出し、その不均衡は新しい価格での断念と怨念を生み出さなければ、市場での需給の一致はもたらさない。

岸本重陳 教授

時価会計では、何と、「売れた1%の時価=1000円」を使って、「売れ残った99%

を時価評価する」のです。売れる価格は700円かもしれないし、500円かもしれない株が、バランス・シートに1000円とかかれるのです。

「金融商品(有価証券及びデリバティブ取引の他、営業債権、貸付金、営業債務、借入金等を含む)は、証券・金融市場の発達が一定の段階に達している状況の下では、一般的には、取引市場が存在することにより時価を把握し、かつ、換金・決済等により評価差額を損益として確定することが可能である(価格の客観性の保証、売買の自由の保証)」

1997年6月大蔵省企業会計審議会

「金融商品に係る会計処理基準に関する論点整理

この論点整理では、上場している有価証券なら「時価で売れる」と言っているのです。これを基に、有価証券の含み益はいつでも実現(換金)できるのだから、期末に保有する上場証券は時価評価して、含み益を利益として認識しようというのです。これが「時価会計」です。

全員が実現できないような「含み益」を、各社が利益として計上するなんて、最後には自分がババを引いて負けるかもしれないのに、ゲームの途中で祝勝会を開くようなものです。

わが国の有価証券時価評価論は、交換しただけの紙切れを、それを発行した企業がクロスという仮想の取引(自分で売った株を自分で買い取るもの)でつけたり、政府がPKO(

株価維持策)やPLO(株価騰貴策)でつり上げたりした価格で再評価することを主張しています。株式の含み益が「ペーパー・プロフィット(紙の上の利益)」であることを理解していないのです。これらを時価で評価し直せば、含み益が多いとされている会社ほど、後になってからの株価の下落が脅威になるでしょう。

要するに、①上場株は時価では売れない、それどころか、②持ち合い株は紙切れ同然だということをいいたかったのです。

東証の関係者によりますと、所有比率を区分する場合、日本の企業が外資系証券会社(

例えば、メリル・リンチなど)で買うものも、ロンドンやニュウーヨークなどの外国市場で買うのも、すべて外国投資家として区分されるのです。

つまり、時価会計によれば、「売れば損失(売却損)が出て、売らずにいれば利益(評価益)が出る」のです。売らずにいたほうが利益が大きいなんて、経済法則をまるで無視しています。原価会計は含み益や含み損を塩漬けにするとして批判されてきましたが、時価会計は評価益を計上しながら、実は含み損を作る会計なのです。ちょっと考えただけで詐欺的としか言いようがないでしょう。

期末に時価評価するということは、「次期になってから少しずつ売れば実現できる利益」を、前期末に前倒しで計上することになります。毎期の利益を計算する会計では、その年に稼いだ利益を計算するのであって、次の年に稼ぐ利益まで計上するようなことはしません。

第4章 錬金術に毒されたアメリカ型資本主義

アメリカの会計がここまで腐敗したのは、「ギャンブラー会計」のせいだけではありません。私には、より根本的な原因があると思うのです。ベトナム戦争あたりを境にしてでしょうか、この国が順法精神と倫理観を失い始めたような気がするのです。高邁な理想とか世界観を見失ったのかもしれません。

・・・・・・・、最後にアメリカの会計を評するならば、今のアメリカ会計は、決して、健全な投資家、中・長期的な株式保有者のための用具とはなっていません。グローバル・スタンダードの実態は、「ギャンブラーのための会計」だったのです。

もう一つ、なんとも不思議なことがあります。実は、わが国の時価会計は「1日限りの時価会計」であり、残りの364日は、「原価会計」だということです。いったいこれは、どういうことなのでしょうか。

わが国の銀行や事業会社が保有する有価証券は、ほとんどが「その他有価証券(長期保有)」に分類されています。その多くが、昔から所有している株式(持ち合い株)か、バブル期に取得したものです。昔から所有している株には巨額の含み益があり、バブル期に取得したものには巨額の含み損があります。

「その他有価証券」は、時価評価された後、「洗い替え」という処理が行われます。「洗い替え」というのは、3月31日に時価評価して計上した評価損益を、翌日の4月1日に取り消す処理をいいます。

洗い替え処理(洗い替え法)は「売買目的有価証券」には適用されず、「その他有価証券」だけに適用されます。「その他有価証券」を期末(3月31日)に時価評価して含み損益をバランス・シートの資本の部に計上しても、次期の期首(4月1日)にそれを取り消して、バランス・シートを元の原価に戻して作成するのです。

シンデレラは夜中の12時に、「ガラスの靴」を落としていきましたが、時価会計は夜の12時に、債務超過やBIS基準不達成といった「恐怖の落し物」を残したまま原価会計に戻るのです。

なぜ、「その他有価証券」の含み損益を「いったん計上させておいて、すぐに取り消す」ような妙な処理(洗い替え法)を使うことにしたのでしょうか。また、どうして評価「損益」といいながら、損益計算書に出さずに、バランス・シートに計上するのでしょうか。

おそらく、企業会計審議会で時価会計基準を設定した人たちは、日本の銀行や事業会社が持つ有価証券を時価評価したときに、日本経済に与える影響が余りにも大きく、まともに時価評価することが「危険極まりないことだ」と認識していたのでしょう。

実は、国として時価会計の基準を持っているのは、先進国では日本とアメリカだけなのです(向伊知郎著『連結財務諸表の比較可能性』中央経済社、2003年、211ページ参照)。しかも、・・・・・・・、アメリカには時価会計の基準あっても、会社や銀行は有価証券をほとんど保有しません。対象となる有価証券がない以上、基準がないのと同じです。このままでは、日本だけが時価会計の被爆国になりかねません。

(厚生年金基金の時価会計はどうなっているのだろう。基金解散や代行返上は人為ミスか? 資産運用の失敗ではないのか。)

嫌われることを覚悟して言えば、会計理論を担う学者も、その理論を実践するはずの経営者も、理論や基準が遵守されているかどうかを監査する会計士も、ネガティブにかポジティブにかの差はあるでしょうが、何らかの形で、直接間接に利益操作に荷担してきたといってもよいのかもしれません。

例えば、株価が低迷して売れないとき、国を挙げてPLO(株価騰貴策)とかPKO(株価維持策)をやり、そうしてつり上げた価格で、各社がクロス取引という架空の取引をでっち上げて含み益を実現させてきました。そうして計上した利益が実質を伴わないものであることは、多くの会計関係者は承知していたはずです。それにもかかわらず、学界からも会計士業界からも、批判らしい批判の声は挙がらなかったのです。それどころか、株価操作を公認するかのように、学界や会計士業界からは怒涛のごとく時価会計を主張する声が高まったのです。

時価会計は、こうした国を挙げての株価操作や経済界ぐるみの利益操作を公認して、みんなでつり上げた株価で時価評価しようとするのです。株価操作や利益操作を公認するような会計基準を作って、いったいどうする気なのでしょうか。

原価会計では「たられば」を認めません。期末までに売却していない商品・株式・土地などは、売っていないのですから、売ったかのように利益を出すことはしないのです。

一方、時価会計は「足られば」の世界です。たとえ売るタイミングを逃がしたとしても、「期末に売っていたら」とか、「あの時、売れたとすれば」と考えて、利益を計上するのです。

私は今まで、商売の常道は「高値で売る」ことかと思っていましたが、、時価会計では、「高値で買う」ことが利益を出す手になるのです。そんな時価会計を信じられますか。

なぜアメリカ会計は静態化したのか

原因①ギャンブルを加速させた四半期報告

原因②「監督会計」は時価が好き

原因③FASBの資産・負債アプローチ

FASBは、SECの「了解」の下に、「資産・負債アプローチ」を軸とした概念フレームワークを作り、会計基準が客観的・理論的に形成されるものであり、いずれかの団体や利害関係者集団の利益によって誘導されるものではないことを示そうとしました。

破綻したとされる金融機関や生保の中には、本当は泳げるところがいくつもあったのではないでしょうか。

時価会計基準の適用を見合わせることが第一のデフレかつ傑作であろうと考えます。この解決策なら、税金を1円も使わずに済みます。

--------------------------------------

年金記録漏れならピカイチノウハウ「年金カウンセラー」(検索)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます