6月17日(土) 明石までいつもの様にウォーターフロント中心に走りました。

明石までいつもの様にウォーターフロント中心に走りました。

明石と言えば玉子焼に魚の棚、それに明石公園です。 公園の駐車場はよく利用しましたが、明石城址を見学するのは初めてなんです。

舞子公園までほぼ30km、やや追い風で順調な走行でした。明治天皇の歌碑の横で休憩。

歌碑を詠めないので眺めるだけ。

歌碑を詠みたい人はクリック

明石公園まで僅か35kmでした。ゆっくりの休憩込みで97分間、ここで折り返しても面白くないですからね。

正面入口から明石城址へ。

周った場所とルート

西芝生広場からの景色は何度も見ていますが、本丸や天守台へは一度も登った事がありません。 坤櫓(左)と巽櫓(右)

右手東端の巽櫓(たつみやぐら)。「巽=辰巳→南東の十二支方角」

左手西端の坤櫓(ひつじさるやぐら) 「坤=未申→南西の十二支方角」 比べて見ても屋根の唐破風の位置が少し違う程度ですね。

西端の坤櫓(ひつじさるやぐら)の階段から本丸へ歩きます。

坤櫓(ひつじさるやぐら)を真下から見上げます。

坤櫓(ひつじさるやぐら)の横を登ると、正面に天守台の石垣。

天守台の石垣から北側へ稲荷曲輪を乗れる所は自転車で。

北側から高くなっていく坂を漕いで広い本丸へ出ます。 マップ図を確認して天守台へ。

ここが天守台の石垣、先程の坤櫓下からよりは天守台の石垣は人の背丈より少しだけ高い階段を登ればいいですね。

自転車を担ぎ上げて登頂。もともと天守台には天守を築かなかった明石城です。

天守台から坤櫓(ひつじさるやぐら)とツーショット。

天守台から坤櫓(ひつじさるやぐら)を下目線で見るといい感じ。

天守台を降りて回り込んでの坤櫓(ひつじさるやぐら)です。

坤櫓(ひつじさるやぐら)から東側には巽櫓(たつみやぐら)と二つの櫓を繋ぐ長い帯郭(土塀)が美しいです。

更に帯郭の美を追求する為にチャリ投入♪

巽櫓(たつみやぐら)の彼方には明石海峡大橋が見えます。

巽櫓(たつみやぐら)も正面から見るより下から見上げる方がいいですね。

二ノ丸、東ノ丸から市立図書館へアスファルト道を周って東芝生広場の東入口からでます。

東入口からは最近建った明石ー高いビルが見えます。

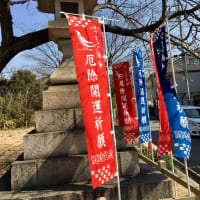

明石城址から東側にある明石神社へ。(実際は反対の駐車場から入りました)。

らしくない社殿。

明石城太鼓(とき打ち太鼓)は窓越しに覗きました。

左手にもう一つ小ぶりの太鼓がありました。

明石神社から近くに本松寺があります。

本堂の裏に宮本武蔵が作庭したと言われる枯山水の庭があります。

東側にある庭の入り口。

庭の背面を通り

正面から見た宮本武蔵が作庭した枯山水の庭。

調べると、「大小の築山、大滝・小滝、瓢箪型の池、亀島などを配置し、見る角度によって印象が変わるように工夫されたまとまりのよい庭園」と書かれています。 池に水が張られていたらもう少しは見栄えがしたかもしれませんが。

本松寺から更に東へ走ると月照寺があり、裏墓地の中を自転車担いで山門に到着です。

当時の秀吉が建立した「伏見城の薬医門」が移築されています。

書院・本堂

伏見城の薬医門(山門)からもチラッと見えていましたが、 本堂の正面には明石天文台の裏側が目の前に見えます。

月照寺はもともと明石城本丸にありましたが、築城の際に現在の場所に移転されました。

鐘楼は県下随一の大梵鐘で、一つきの余韻は3分半に及び響き渡るそうです。

月照寺の東隣が柿本神社があり、目の前からは明石海峡大橋も見えます。

柿本神社は人丸山に鎮座していて「人丸神社」と称され柿本人麻呂朝臣が祀られています。

当時、自動車の安全祈願が執り行われていました。

参考 近くには名水「亀の水」があります(2016、5、13)より

後編に続きます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます