妙好人(みょうこうにん)

妙好人とは、浄土教の篤信者、特に浄土真宗の在俗の篤信者を指す語で、他力の信心を得たすぐれた念仏者。また、念仏者をほめていう語です。そのほとんどは農民を中心とする庶民的な念仏者です。以下はそのような妙好人の一人である森ひなさんの歌です。読みやすく編集しています。

無題

アミダと親子でありますが、時どき煩悩になやむのは避けられません。本当になんと恥かしいことでしょう。ナムアミダブツ。

煩悩を持たないように努めてみても、ますますたくさん心の中に押し寄せます。本当になんと恥ずかしいことでしょう。ナムアミダブツ。

邪悪の自己を見てみれば、いかに哀れなものかわかります。かわいい我にも愛想が尽きます。なんと恥ずかしいことでしょう。ナムアミダブツ。

まことに私は醜い老婆、いやになるような悪いやつ。でも私は親さまと一緒、決して離れぬ親さまよほんとになんとありがたいこと。ナムアミダブツ。

悪の道を避けんとし、常に浄土を希いつつ、この心そのものがまったく自力にほかなりません。私は今なんとありがたいことでしょう。

まったく盲目でしたのに、私はそれを知りませんでした。大丈夫だと思って来たのは何と恥ずかしいことでしょう。

私の称える念仏は私のものだと思っていました。しかしそうではありません。それはアミダの喚び声でした。本当になんとありがたいことでしょう。ナムアミダブツ。

必ずや悪道に落ちるに決っているので、私には浄土も悪道も無用です。

妙好人 森ひな

ひなさんと大拙師の会話が残っています。

ヒナさん

『わが機、ながめりや、あいそもつきる、わがみながらも、いやになる。ああ、はづかしや、なむあみだぶつ』

『いやになるやうな、ざまたれ、ばばに、ついてはなれぬ、おやござる。ああ、ありがたい、なむあみだぶつ』

『わが機、ながめりや、あいそもつきる、わがみながらも、いやになる。ああ、はづかしや、なむあみだぶつ』

『いやになるやうな、ざまたれ、ばばに、ついてはなれぬ、おやござる。ああ、ありがたい、なむあみだぶつ』

大拙師

「わが身ながらもいやになると書いてあるが、これあんたの煩悩やろ。この煩悩、半分わしに分けてくれんか?」

ヒナさん

「いや、あげられん」

「わが身ながらもいやになると書いてあるが、これあんたの煩悩やろ。この煩悩、半分わしに分けてくれんか?」

ヒナさん

「いや、あげられん」

大拙師

「なんでや?あいそもつきるような煩悩なら分けてくれんか?」

ヒナさん

「いや、これは分けられん」

「この煩悩あればこそ、この煩悩照らされて(如来さんというはたらきに)であえたんや」

大拙師

「そうやったな、儂もおばあちゃんの二倍も三倍も煩悩もっとるさかい、お互い、この煩悩大切に生きていこうな」

妙好人

わたしたちの日常の生活は、言うまでもなく、心配や不安や恐怖に満ちています。わたしたちはこういう難問の只中に安穏ならざる生活をしているのですが、妙好人はそのような困難に少しも影響を受けません。

妙好人はわたしたちと同じ日常的な問題を持ってはいますが、わたしたちほどそれに縛られません。妙好人は貧困や恐怖を免れてはいませんが、それに束縛されません。妙好人はそういう困難から離脱することができるのです。束縛されながら、しかも自由です。

彼女が「私はいつもアミダ自身と一緒です」と言っているのはこのことです。

もし不安や恐怖や心配がなかったら、「いつもアミダ自身と一緒です」とは言えなかったでしょう。これが最も大事なところです。あらゆる宗教教義はそういう経験を指し示しています。

わたしたちは、聖者はきわめて崇高で、ふつうわたしたちが持つような煩悩をまったく持たないと考えがちです。しかしそうではありません。

もしある聖者を、世俗をまったく離れているという理由でたたえるならば、きっとその聖者は、「何をおっしゃいますか。私はまったくあなたがたと同様の悪い人間です」と言うでしょう。そして、「しかし、こういうもろもろの煩悩にもかかわらず、私をそれから解き放ち、神とともにあらしめる何かがあります」と言い添えるでしょう。

この婦人の告白は実にすばらしい。知的な観点からすれば、もし人が常にアミダと共にあり他力の現在を自覚しているのであれば、どうしてその人の心が煩悩をやどしたり自己嫌悪を感じたりするだろうかということになります。それはわれわれの知的な推論です。現実の生活に曖昧と矛盾は常に起こるものです。そういう矛盾にもかかわらず、妙好人は、こういう真に宗教的な人たちは、自らの得たところを喜び感謝するのです。

慢心が去れば卑謙が生じます。卑謙は他力の認識です。卑謙が体得されれば、すばらしい喜びが出てきます。卑謙はその人をまったくみじめに感じさせるかもしれません。実際そうであります。しかし同時に、その人はみじめさとは正反対の感情を感得するのです。喜びが生まれ満足が来ます。

他力

真宗は自力と他力を区別します。自力はキリスト教の慢心に相当し、他力は卑謙によって来るのです。自力や慢心が打ち砕かれると、人は面目を失います。そしてこの屈辱感がやがて卑謙となり他力に通ずるのです。

われわれは、本当に謙虚になってこの卑謙の情を経験するには、慢心を棄て謙虚であるように努めねばならないと思いがちです。そのときわれわれは、これは他力によってなされると考えるかもしれませんが、それがもう自力を使っているのです。われわれがすべて他力だと思うとき、その意識そのものが、それが自力だということを証明しているのです。

他力は実際には思いがけなくやってきます。われわれが本当に他力を得るとき、他力は完全にわれわれの意識を把え、自力は去ってしまいます。他力がわれわれの意識の範囲を全領するとき、それを他力であると認識させるものは何か、と問う人がいるかもしれません。事実、そこには他力の意識すらないのです。なぜなら、他力が偏満してこれに対立するものは何もないからです。ここでは言葉の力は敗北します。他力が現存し、私はそれを意識するのですが、その他力は私の意識全体を私だと見ます。しかし私は現存しています。

私は私であり、他者は他者でありながら、しかもそこに表現しがたい意識が生じています。表現すれば、それは不条理なものになるのです。だから他力は、自分自身で体得するのでなければなりません。

鈴木大拙「真宗入門」第五章・妙好人より

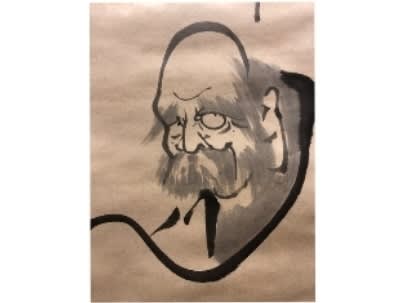

見出し画

「アフロ大仏」と称される金戒光明寺の「五劫思惟阿弥陀仏」