縄文時代早期に 6波状突起口縁の土器が作られていた

この意味するものを考えてみた

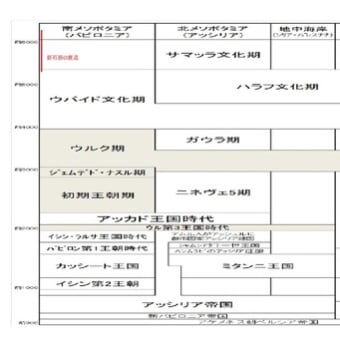

引用ーーーエジプト文明が十進法であったのに対して、メソポタミア文明が六十進法であった理由を考える上で、両者の暦の差が参考になる。エジプト文明が太陽暦を採用していたのに対して、メソポタミア文明は太陰太陽暦を採用していた。

太陰太陽暦とは、月の満ち欠けの周期である30日(より厳密には、29.53日なので、29日の月も混ぜなければならない)を1月とし、1年を12月とし、毎年11日ほど生じる回帰年とのずれを19年に7回の割合で閏月を挿入することで縮小する暦である。これに対して、エジプトの太陽暦は、1年を365日としており、暦の月と月相のサイクルは対応しない。メソポタミア文明が月の満ち欠けのサイクルを重視したのに対して、エジプト文明は太陽の回帰サイクルを重視したと言うことができる。

ーーー引用終わり

縄文人は縄文時代を通じて祭祀土器として 2,3、4、6、8 などの波状突起口縁の土器を作り数字を造形して残していた。

このうち 2は何でも無いもののように見えるけれど太陽暦では二至に関係するものとして理解できる。これは太陽暦にも太陰暦にも共通して理解できるベースである。

半年は183日とできるので 6 は半年間の月の満ち欠けの周期である。

365日では月の周期は 12回となる。

月の暦の基本は 6であることが分れば 60進法は簡単に出てくる。

また縄文人達は 4の土器も作っていた、これは二至二分、八節の暦に対応するものと理解できる。

引用の中に 暦の月と月相のサイクルは対応しない としていたが、縄文人は 3 を土器に造形していたことからこれもまた理解していて太陽暦と太陰暦とをシンクロさせることが出来ていたものと理解できる。

縄文時代に金生遺跡が立春観測の天文台としての機能を持った理由もここにあると思う。

縄文晩期には七十二候のカレンダー 5日の区分 と 7日区切りのカレンダーに到達していたと思うので、縄文人の波状突起口縁の土器に造形して表す数から、シュメールの60進法も週7日の日数もその線上に繋いで理解できる。

シュメール文明の暦には縄文文化が関与して居たのでは無いかとの疑いを持つ。

写真はお借りしました