カレンダーの起源は、遥か昔の紀元前18世紀頃。

古代バビロニア帝国の時代まで遡ります・・。とされるようです。

(その頃、日本は縄文時代の真っただ中でした。)

そうなのか 金生遺跡ではその頃に立春観測により八節の暦が作られていた

その後これは忘れられて・・・

日本の太陰太陽暦は数回の誤差の修正を経て、天保十五年(1844年)に改暦。

「天保暦」と呼ばれるようになりました。

この天保暦は世界で最も正確な太陰太陽暦であったと言われているのです。

しかしこれもその後忘れられて・・・

引用----

カレンダーについて

ホーム カレンダーについて カレンダーの起源と歴史

カレンダーの起源と歴史

月の満ち欠けをもとに太陰暦がうまれる。

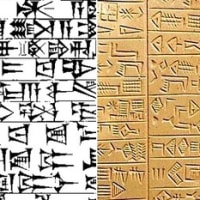

カレンダーの起源は、遥か昔の紀元前18世紀頃。古代バビロニア帝国の時代まで遡ります。(その頃、日本は縄文時代の真っただ中でした。)古代バビロニアでは、僧侶たちが毎夜寺院の屋上に登って、月を観測していました。そこである発見をしたのです。『月の満ち欠けは一定の周期で行われる』ということ。この周期を元に彼らは、新月から次の新月までを1カ月とするルールを決めました。これが太陰暦です。太陰暦の誕生で「月」や「日」の概念ができ、スケジュールを組む習慣が生まれたと推測されています。

太陰暦を太陽の運行と合わせた、太陰太陰暦の誕生。

太陰暦は画期的な発明でした。でも、弱点がありました。それは月の満ち欠けだけを基準にしているということです。新月から次の新月まではおよそ29,5日。1ヶ月が中途半端な数字になってしまいます。 地球が太陽の周りをまわる周期が約365日ですから、太陰暦をもとに生活していると1年で11日、3年で1ヵ月ほど太陽の運行とずれてしまいます。こうなると、15年後には1月が真夏で8月が真冬になってしまうのです。季節感ゼロですね。そこで3年に一回、1年を13ヶ月にし、調整をはかるようにしました。この調整を閏(うるう)といいます。この閏を太陰暦に加えたものが太陰太陽暦。日本でも、中国から6世紀後半に太陰太陽暦が伝来し、明治時代まで国暦として採用されていました。日本の太陰太陽暦は数回の誤差の修正を経て、天保十五年(1844年)に改暦。「天保暦」と呼ばれるようになりました。この天保暦は世界で最も正確な太陰太陽暦であったと言われているのです。