冬至と夏至の間の日数をカウントする

数の扱いに慣れていない先史時代人は、扱える範囲の石ころを並べて、夏至までの往復と冬至までの往復、観測点間の日数のように部分で観測して、何とか半年の日数を182個の石ころの一組を作り上げたのでは無いか。

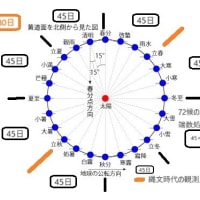

その後その個数を半分にして、91個の一組とし、更に半分の45個として何とか数えられる範囲の個数の一組を作り上げたのでは無いだろうか。こうして45個の石ころ、45日を一組として、カレンダーを作ることが出来たものと考える。

この作業により四季を知ること、四季の始まりを知ることが出来たのだろうと思う。

ここまで来るのもなかなか大変なことだったのでは無かろうか。

このようにして雑穀栽培の種蒔きの時期を知り、農耕が成立するようになったものと考える。

こうした一年に関する知識 栽培暦 を拡げたことを記念して、供献土器として2,4突起の土器が作られ季節を支配する太陽に捧げられたものと思う。

この知識を伝え聞いた海辺の人々は、月の朔望日数30日は既に知っていたことから、91の石ころから30日を3回取り、半年の朔望が6回となることを知ったものだろう。そのことにより海辺での生業作業がやりやすくなり、計画することも出来るようになったものと考える。

ここでも同じようにこの事を記念して 6突起の土器を作り、月と太陽の恵みに供献したものと思う。

ここまでは縄文時代早期に到達していたものと考える。

その後数に関する知識は向上して、1年の日数も扱えるようなレベルに達して、縄文時代前期には、暦を一年の暦に作り替えることが出来たものと考える。

そのことは供献土器として 8、12突起の土器が作られたことから知ることが出来る。

しかしこうした暦は、内陸と海辺とで異なる暦が使われて行くことになり、縄文時代の人々の交流にとっては妨げとなるものであった。しかしそれからの進展にはなかなか時間が掛かり、

その障害が突破できたのは 45日という区分を 3分割するという計算が出来てからだろうと思う。それは縄文時代中期になるまでの長い時間が掛かった。

これが出来たとき縄文社会には、大変な興奮の渦が巻き上がっていたものと思う。

それは波状突起口縁の土器に限らず、各種の土器の模様に表された 3 として、また土偶の手に示された 3本の指で知ることが出来る。

縄文時代のこの時期に、何故これほどの盛り上がりが起きたのか。

それは二十四節気の暦が出来たからとしてだけでは、説明できないものと考える。

海辺の人人の暦は、潮の干満を見て、30日/2 15日、さらに15日でも潮の動きは異なることを知っていた。

月の朔望の変化から今日が何日に当たるかは知ることが出来ていた。しかし内陸の太陽暦との関係は、カレンダーを合わせることが出来なかった。

二十四節気の暦になると月の暦と確実に関係付けることが出来ることになった。

それ以上に朔旦立春の観測により完全に一致することが分った。

縄文社会へのその衝撃は、様々に造形された土器から見て取ることが出来るものと考える。

図はお借りしました