西周の年代は何時なのか その2

現代の年代観 二倍年暦から推定

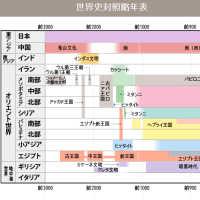

夏王朝(BC2000頃-BC1600頃) 200年 前1126から

↓

殷王朝(BC1600頃-BC1046) 270 前926から

↓

周王朝(BC1046-BC256) 400 前656から

これから見て夏は縄文後期に、殷は縄文晩期に、周は弥生の時期に当たるように見える。

金生遺跡の立春観測による八分暦は夏の時期に相当してしまう、夏暦は金生遺跡の暦を受けていたものと考えても良いように考える。

漢の司馬遷は二倍年暦を知らないたようだったけれども、論語などいろいろなところにその片鱗は見えていたようです。

引用ーーーーーー

『礼記らいき』の二倍年暦

孔子が二倍年暦により述べた自らの生涯と類似する表現が『礼記』に見える。

「人生まれて十年なるを幼といい、学ぶ。二十を弱といい、冠す(元服)。三十を壮といい、室有り(妻帯する)。四十を強といい、仕う。五十を艾(かい 白髪になってくる)といい、官政に服す(重職に就く)。六十を耆(長年)といい、指使す(さしずして人にやらせる)。七十を老といい、伝う(子に地位を譲る)。八十・九十を耄(もう 老衰)という。七年なるを悼といい、悼と耄とは罪ありといえども刑を加えず。百年を期といい、頤やしなわる。」『礼記』曲礼らい上篇。(『四書五経』平凡社東洋文庫、竹内照夫著)

おそらくは貴族やエリートの人生の、十年ごとの名称と解説がなされたものだが、百歳まであることからこれもまた二倍年暦であることがわかる。『礼記』は漢代に成立している(3) が、前代の周、あるいはそれ以前の遺制(二倍年暦、短里)が、その中に散見されるのは当然であろう。

この『礼記』の記事と『論語』の孔子の生涯を比較すると、まず目に付くのが「学」の年齢差であろう。『礼記』では十歳(一倍年暦では五歳)だが、『論語』では十五歳(一倍年暦では七~八歳)であった。ということは、孔子は恐らく家が貧しくて学問を始める年齢が遅かったのではあるまいか。とすれば、先の『論語』の一節は、孔子の自慢話ではなく苦労話ではなかったか。わたしにはそのように思われるのである。

ーーーーーー

顔淵(回)の没年齢

孔子が「後生畏るべし」と評した最愛の弟子、顔淵(名は回、字は子淵)は若くして没した。そのとき、孔子は「天はわたしを滅ぼした」と嘆き、激しく「慟哭」したという。

「顔淵死す。子曰く、噫ああ、天予われを喪ほろぼせり、天予を喪ぼせりと。」(『論語』先進第十一)

「顔淵死す。子、之これを哭こくして慟どうす。従者曰く、子慟せりと。曰く、慟する有るか。夫かの人の爲に慟するに非ずして、誰たが爲にかせんと。」(同前)

哭とは死者を愛惜して大声で泣くこと。慟とは哭より一層悲しみ嘆く状態という。孔子を慟哭させた顔淵は、『論語』によれば短命であったとされる。

「哀あい公問ふ、弟子ていし孰たれか學を好むと爲すかと。孔子對こたへて曰く、顔回なる者有り。學を好む。怒いかりを遷うつさず、過あやまちを貳ふたたびせず。不幸短命にして死せり。今や則すなわち亡なし。未だ學を好む者を聞かざるなりと。」(『論語』雍也第六)

『論語』には顔淵も孔子も、その没年齢は記されていないが、孔子七二歳の時、顔淵は四二歳で没したとする説が有力なようである(孔子の没年齢は七四歳とされる)。もし、この年齢が正しいとすれば、それはやはり二倍年暦と見なさなければならない。何故なら、顔淵の没年齢が一倍年暦の四二歳であれば、それは当時の平均的な寿命であり、「不幸短命」とは言い難いからだ。従って、顔淵は二一歳で没し、その時孔子は三六歳ということになる。これであれば「不幸短命」と孔子が述べた通りである。『論語』は二倍年暦で読まなければ、こうした説話の一つひとつさえもが正確に理解できないのである。

ーーーーーー

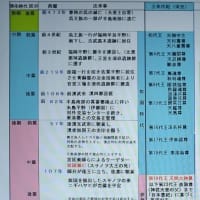

周王朝の二倍年暦

周代に成立した文献、就中『論語』は二倍年暦で読まなければならないことを縷々述べてきた。しかし、事はそれら古典だけには留まらないようである。たとえば、周王朝の歴代天子のやたらに長い在位年数も二倍年暦ではないかという問題さえも惹起されるのである。

○成王(前一一一五~一〇七九)在位三七年

○昭王(前一〇五二~一〇〇二)在位五一年

○穆王(前一〇〇一~ 九四七)在位五五年

○萬*王(前 八七八~ 八二八)在位五一年

○宣王(前 八二七~ 七八二)在位四六年

○平王(前 七七〇~ 七二〇)在位五一年

○敬王(前 五一九~ 四七六)在位四四年

○顯王(前 三六八~ 三二一)在位四八年

○赧王(前 三一四~ 二五六)在位五九年

※『東方年表』平楽寺書店、藤島達朗・野上俊静編による。

萬*王の萬*は、厂(がんだれ)に萬。JIS第3水準ユニコード53B2

このように周代の天子が二倍年暦で編年されているとすれば、その実年代は軒並み新しくなり、中国古代史の編年は夏・殷・周において地滑り的に変動する可能性が大きい。あまりにも、重大かつ深刻なテーマだ。今後の研究課題としたい。

ーーーーーー

しかし、ひとたび二倍年暦という概念を当てはめることにより、従来の孔子象は一変する。まず、「十有五にして学に志す」であるが、これでは遅すぎる。三十歳から四十歳代で多くは没していたと思われる当時の人間の寿命から考えれば、もっと早くから学問を志したはずである。これを半分の七~八歳頃とすれば、学を志すに適切な年齢であろう。はるかに寿命が延びた現在の日本でも、七歳で義務教育が開始されるではないか。その頃が就学開始適正年齢だからだ。

「三十にして立つ」も同様だ。「立つ」の意味については諸説存するが、一般的に考えれば、就学が終われば次は就職ではあるまいか。立身出世の「立」だ。日本でも過去多くの人が中学を卒業して十五~六歳で社会に出て就職した。従って、これも半分の十五歳のことと理解すればリーズナブルである。

「四十にして惑はず」も、実社会において学問が実体験に裏づけられ、二十歳にもなれば自信もついて惑わなくなったということであろう。

そして、「五十にして天命を知る」。すなわち当時の人間にとって人生の折り返し点でもある二十五歳で天職を得て、自らの進むべき道を決めるのである。孔子はこれを天命として受け入れたのだ。

「六十にして耳順う」とは、当時としては三十歳は年齢的にもリーダーシップをとる世代だ。従って、様々な意見や事物を冷静に判断、理解できる年齢であり、それを「耳順」と表現したのではあるまいか。この六十歳がもし一倍年暦であれば、当時の殆どの人が鬼籍に入っている年齢であり、当時としては珍しいほど長生きしてようやく耳に順うようでは、やはり遅すぎるのであり、何の自慢話にもならないであろう。

「七十にして心の欲する所に従へども、矩のりを踰こえず」。これも二倍年暦として理解すれば三十五歳のことであり、まさに円熟した年齢と言えよう。従って、矩を越えないのだ。

以上のように、二倍年暦という視点から捉え直すことにより、わたしたちは等身大の生々しい人間としての孔子を発見することができるのである。従来のように殊更に聖人君子としての過大評価された孔子ではなく、生身の人間として孔子を見つめたとき、『論語』中に数多く見える、喜び、嘆き、怒り、慟哭する孔子の言動が無理なく理解できる。『論語』を二倍年暦で読み直すことこそ、真の孔子理解への道なのである。(2)

ーーーーーー

プラトン『国家』の二倍年暦

プラトンが著したソクラテス対話篇『国家』第七巻に、国家の教育制度と教育年齢についてソクラテスが語っている部分がある。その要旨は次の通りだ。(5)

十八歳~二十歳 体育訓練

二十歳~三十歳 諸科学の総観

三十歳~三十五歳 問答法初歩

三十五歳~五十歳 実務

五十歳~ 〈善〉の認識に対する問答法

これらの修学年齢も一倍年暦とすれば遅すぎる。国家の治者を教育するプログラムとしても、三五歳まで教育した後、ようやく実務に就くようでは教育期間としては長すぎるし、体育訓練が十八~二十歳というのも人間の成長を考えた場合、これではやはり遅過ぎるのではあるまいか。ところが、これを二倍年暦と理解すれば、一倍年暦では次のような就学年齢となりリーズナブルな教育プログラムと言えよう。