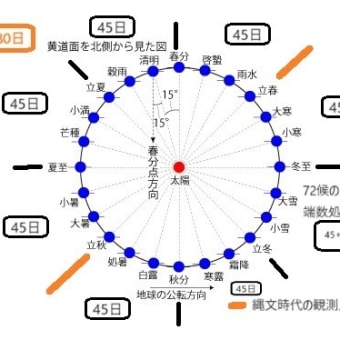

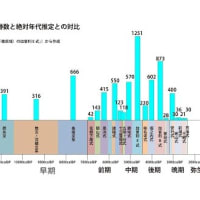

中期後葉からの土器集団の分布状況

伊那谷から北陸、そして宮城までのワラビ文土器の広がりがあるという

広域の交流が想定できる

その類似性は盛岡まで行っているようだ。

この図は次からお借りして加工しています。2023.11.14ついかしました。

https://hanamigawa2011.blogspot.com/2019/05/blog-post_51.html

火焔土器もこの範囲にあたる

それに対しての曽利式と加曽利式土器の分布は

境界は八ヶ岳山麓富士見、蛇込遺跡と井戸尻遺跡であるという

その後寒冷化で中部と関西/関東・南東北との二分

ワラビ文 曽利式、加曽利式

西日本へのマメ類栽培の移動

ワラビ文土器が出ているのだろうか

北へはストーンサークル、ヒエ、ソバ耕作が広がったのだろうか

八ヶ岳周辺ではマメ類栽培は消えたようだ

この時期中期から後期の土器分布について、整理された地図はあるのだろうか。

図はお借りしました