54.日米交渉(続き)

54.3.アメリカの対日回答

アメリカ側でも日本の甲案に相当する基礎協定案、乙案に相当する暫定協定案が検討された。

基礎協定案はモーゲンソー財務長官による私案が叩き台になっており、暫定協定案はフィリピン防衛の遅れをカバーするための時間稼ぎを求める軍部の要請に応えるものであった。

基礎協定案は、暫定協定案につけ加える恒久的な協定という位置付けとなっている。

国務省で基礎協定案と暫定協定案が作成されたのは11月22日であるが、最終的には暫定協定案が放棄され、基礎協定案のみがハル・ノートとして日本に提示されることになる。

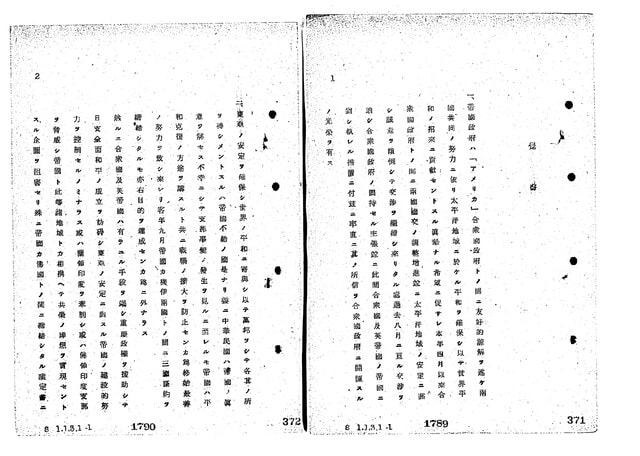

54.3.1.暫定協定案

11月22日ハル国務長官は、英、豪、蘭、中華民国の大使を招き暫定協定案を説明した。

<コーデル・ハル国務長官>

11月24日、国務省は暫定協定案を修正しハルは再び英・豪・蘭・中の大・公使と協議した。

この暫定協定案の報告を受けた中華民国の蒋介石は大反対したという。

11月25日、22日案と24日案をまとめて整理した暫定協定案の最終案ができあがった。

政府内で異議が出るたびに融和的な内容は骨抜きとなり、特に日本が切望していた石油の供給については「民需用の石油」のみに限定された。

11月26日の午前、ルーズベルト大統領に対して、アメリカの対日回答から暫定的協定案を削除して、基礎協定案のみを野村・来栖両大使に手交することを具申し、承認を得た。

暫定協定案の放棄及びハル・ノートの提示は、陸海軍の長官にも知らされておらず、関係国との協議もなかった、という、

54.3.2.ハル・ノート

11月26日、アメリカ国務長官ハルは、日米交渉におけるアメリカ側の提案を示した。

それは「ハル・ノート」と言われており、日本にとって厳しい内容であった。

第一項に「政策に関する相互宣言案」として、次のよう述べて、四つの原則的前提を示した。

そして第二項に「合衆国政府及日本国政府の採るべき措置」を示した。

第一項「政策に関する相互宣言案」

合衆国政府及日本国政府は共に太平洋の平和を欲し其の国策は大平洋地域全般に亘る永続的且広汎なる平和を目的とし、両国は右地域に於て何等領土的企図を有せず、他国を脅威し又は隣接国に対し侵略的に武力を行便するの意図なく又其の国策に於ては相互間及一切の他国政府との間の関係の基礎たる左記根本諸原則を積極的に支持し且之を実際的に通用すべき旨聞明す。

(一)一切の国家の領土保全および主権の不可侵原則

(ニ)他の諸国の国内問題に対する不干渉原則

(三)通商上の機会および待遇の平等原則

(四)紛争の防止および平和的解決のための国際調停に対する準拠原則

(略)

第二項「合衆国政府及日本国政府の採るべき措置」

合衆国政府及日本国政府は左の如き措置を採ることを提案す

一、合衆国政府及日本国政府ハ英帝国、支那、日本国、和蘭、蘇聯邦、泰国及合衆国間多辺不可侵条約の締結に努むべし

二、当国政府は米、英、支、日、蘭及泰政府間に各国政府が仏領印度支那の領土主権を尊重し且印度支那の領土保全に対する脅威発生するが如き場合斯る脅威に対処するに必要且適当なりと看做さるべき措置を講ずるの目的を以て即時協議する旨誓約すべき協定の締結に努むべし

斯る協定は又協定締約国たる各国政府が印度支那との貿易若は経済関係に於て特恵的待遇を求め又は之を受うけさるべく、且各締約国の為め仏領印度支那の貿易及通商に於ける平等待遇を確保するが為め盡力すべき旨規定すべきものとす

三、日本政府は支那及印度支那よりー切の陸、海、空軍兵力及警察力を撤収すべし

四、合衆国政府及日本国政府は臨時に首都を重慶に置ける中華民国国民政府以外の支那に於ける加何なる政府若くは政権をも軍事的、政治的、経済的に支持せざるべし

五 、両国政府外国祖界及居留地内及之に関係せる諸権益並に一九〇一年の国匪事件議定書に依る諸権利をも含む支那に在一切の治外法権を抛棄すべし

両国政府は外国租界及居留地に於ける諸権利並に一九〇一年の国匪事件議定書による講権利を含む支那に於ける治外法権抛棄方に付英国政府及其他の諸国政府の同意を取付くべく努力すべし

六、合衆国政府及日本政府は五恵的最惠国待遇及通商障壁の低減並に生糸を自由商品として据置かんとする米側企図に基き合衆国及日本国間に通商協定締結の為め協議を開始すべし

七、合衆国政府及日本政府は夫々合衆国に在る日本資金及日本国に在る米国資金に対する凍結措置を撤廃すべし

八、両国政府円弗為替の安定に関する案に付協定し右目的の為め適当なる資金の割当は半額を日本国より半額を合衆国より供与せらるべきことに同意すべし

九、両国政府は其の何にかの一方が第三国と締結しおる如何なる協定も同国に依り本協定の根本目的即ち太平洋地域全般の平和確立及保持に矛盾するが如く解釈せられざることを同意すべし

一〇、当国政府は他国政府をして本協定に規定せる基本的なる政治的、経済的原則を遵守し、且之を実際的に適用せしむる為め其の勢力を行使すべし

ハル・ノートは、アメリカ側は最終提案とはいわず、交渉の素材としての一提案にすぎないと伝えたが、日本側はこれを最後通告と受け止めた。

ハル・ノートを受けとった東郷茂徳外相はもはや手の打ちようもないと感じ、日米交渉は打ち切りとした。

12月1日に御前会議が開催され、アメリカ・イギリス・オランダに対する開戦を決定、翌2日に統帥部はすでに準備を整えていた陸海軍司令官に、12月8日開戦を意味する「ニイタカヤマノボレ」の電報を打電した。

日本軍が開戦に踏み切った最大の理由と、戦略は次のようなものであった。アメリカなどによる経済封鎖によって鉄、石油などの資源が入ってこなくなり、特に石油備蓄は後最大2年分しかない。

それを打開するにはボルネオ、スマトラなどの油田を獲得するしかない。

東南アジアへの海軍による武力進出はアメリカ海軍に妨害される恐れがある、それを事前に排除するためにハワイのアメリカ海軍基地を破壊しておく必要がある、というものだった。

この戦略は、連合艦隊司令長官山本五十六がすでに1939年9月以来、検討を重ねていた。

山本はアメリカとの戦争はできる限り避けなければならないが、開戦となればハワイ奇襲しか勝算はないと考えていた。

しかし、よく知られるように山本は戦えるのは2年間であり、それ以上戦うことになれば敗戦となるだろうと予測していた。

連合艦隊はこの戦略に基づいて、すでに開戦の準備を進めており、ハワイを奇襲する航空艦隊は、南雲忠一の指揮のもと、11月22日に千島の択捉島に集結し、26日、つまりハル・ノートが提示された日にハワイに向けて出撃していた。

日本軍はハル・ノートの内容の如何にかかわらず開戦を決意していたのだった。

54.4.対英米蘭への宣戦布告

54.4.1.対米覚書

昭和16年12月6日20時30分、東郷外務大臣は、野村・来栖両大使に対し「対米覚書」を発電(電信)した。

12月7日17時30分、東郷外務大臣は、野村・来栖両大使に対し「対米覚書」手交を訓令。

同日19時20分、東郷外務大臣、野村・来栖両大使に対し、「対米覚書」の一部修正を訓令。

この「覚書」をハル米国務長官に手交したのが真珠湾攻撃の1時間後であったが、手渡した文面には、宣戦布告はおろか、国交断絶や交渉打切りを直截に宣する文言はなかった。

開戦通告の文書を米国側に手渡すのが遅れたのだとする説が日本で流布されるようになったのは、東條が極東裁判において、自身の意見としてはこの通告を宣戦布告と同様に考えていると、主張したことに端を発する。

<対米覚書>

一、帝国政府は「アメリカ」合衆国政府との間に友好的諒解を遂げ両国共同の努力に依り太平洋地域に於ける平和を確保し以って世界平和の招来に貢献せんとする真摯なる希望に促され本年四月以来合衆国政府との間に両国国交の調整並びに太平洋地域の安定に関し誠意を傾倒して交渉を継続し来りける処過去八月に亘る交渉を通し合衆国政府の固持せる主張並に此間合衆国及英帝国の帝国に対し執れる措置に付茲に率直に其の所信を合衆国政府に開陳する光栄を有す

・・・(略)・・・

七、惟うに合衆国政府の意図は英帝国其の他と苟合(こうごう)策動して東亜に於ける帝国の新秩序建設に依る平和確立の努力を妨碍せんとするのみならず日支両国を相闘はしめ以て英米の利益を擁護せんとするものなることは今次交渉を通し明瞭と為りたる所なり斯くて日米国交を調整し合衆国政府と相携へて太平洋の平和を維持確立せんとする帝国政府の希望は遂に失はれたり

仍て帝国政府は茲に合衆国政府の態度に鑑み今後交渉を継続するも妥結に達するを得ずと認むるの外なき旨を合衆国政府に通告するを遺憾とするものなり

<対米覚書 一部>

54.4.2.開戦

対英米蘭戦争は、昭和16年(1941年)12月8日早朝(日本時間午前1時30分:現地時間0時30分)、日本軍が当時イギリス領だったマレー半島(現在のマレーシア)へ上陸し、その直後(日本時間12月8日午前3時19分:ハワイ時間7日8時19分)ハワイ・真珠湾(パールハーバー)を奇襲攻撃して始まった。

日本時間4時20分(米時間7日 14時:20)野村・来栖両大使はハル米国務長官と会談、両大使は日本側の「対米覚書」を手交した。

真珠湾攻撃が始まってから1時間後のことだった。

このため、米国政府は真珠湾攻撃を「騙し討ち」喧伝しアメリカ国民の愛国心を高めた。

しかし、「対米覚書」を真珠湾攻撃の1時間前に手交していても、其の「対米覚書」に宣戦布告、国交断絶などの文句はないので、真珠湾攻撃は、やはり「騙し討ち」と喧伝されたのではないかと思うのである。

覚書を手交するまでの状況

12月1日の御前会議で対米戦が決定したあと、天皇陛下は東條英機首相に開戦手続きをきちんと行なうように伝え、山本五十六連合艦隊司令長官も、対米最後通告が間違いなく真珠湾攻撃前に届く手筈になっているかどうかを、何度も確認していた。

現地時間で12月6日の朝、東郷茂徳外務大臣からワシントンDCの駐米日本大使館に宛てて、「対米覚書を発信するので明日、本国からの訓令十四部が届き次第、アメリカ政府にいつでも手渡せるよう準備するように」と命じるパイロット電報が届いた。

ところが6日夜は、戦後に『昭和天皇独白録』を書いたことでも知られる寺崎英成一等書記官の送別会があり、大使館員たちは出払っていた。

翌朝7時に最後の十四部が届いたが、大使館員は出勤しておらず、大使館に膨大な電報が届いているのを見つけた海軍の実松譲駐在武官補佐官が大使館員に連絡したという。

日本大使館には、最後通告をワシントン時間の12月7日午後零時半(日本時間の12月8日午前2時半、ハワイ時間の7日午前7時)にアメリカ政府に渡すよう命令があったが、そのあと30分繰り下げてワシントン時間の午後1時にアメリカ政府に渡すように指示された。

そこでハル長官に1時に会ってもらうことにしたが、暗号解読とタイプが間に合わない。

そこで、彼らは、ハル長官に電話をかけて、独断で「面会時間を延ばしてほしい」と頼んだ。

結局、野村吉三郎大使と来栖三郎特命全権大使が最後通告をハル長官に手渡したのは1時間20分遅れの2時20分で、真珠湾攻撃後すでに1時間が経っていた。

一方、極東裁判において、昭和21年11月25日に元米海軍大将リチャードソン証人は、日本外務省より日本と合衆国との間に「戦争状態発生せり」との通告があったのは1941年12月10午前2時35分に国務省に到着した、と証言している。

そして、昭和16年(1941年)12月12日に東条内閣が閣議で、この戦争の名称を大東亜戦争と決定し、支那事変も含めるとした。

<続く>