(第4章 南西諸島防衛)

19.沖縄防衛作戦

南西諸島は、九州と台湾をつなぐ約1,200Kmにわたる島嶼群で、東シナ海と太平洋の境をなすものである。

沖縄諸島はこの南西諸島の南半で、その主島の沖縄本島は、九州南端及び台湾から、いずれも約600Kmのところにある。

この島は、航空基地群を建設できる広さと、小規模ながら艦船の泊地となる港湾や島かげがある。

従って、開戦後は日本の南方海上交通の要地であるとともに、航空中継基地としても利用されていた。

しかし米軍の攻略に対しては、大本営の状況判断とも関連して、昭和19年中ころまでは、ほとんど見るべき防備は行なわれていなかった。

ところが、昭和16年中期以降になると、全般の戦局は次第に悪化する。

昭和19年2月17日〜18日中部太平洋のトラック島(現チューク諸島)が、突如米機動部隊の攻撃(空襲と艦砲射撃)を受けて艦船、航空機、施設は甚大な被害を受けた。

米機動部隊来襲の時期は予想よりはるかに早く、その損害と共に大本営に非常な衝撃を与えた。

米機動部隊のトラックに対する空襲は、大本営陸軍部を震撼させた。中部太平洋方面における最大の海軍根拠地であるトラック島が、何ら敵に反撃を与えることもなく、傍若無人の敵機動部隊の攻撃にさらされているのである。

陸軍中央部の受けた衝撃は深刻であった。

海軍の戦力に対する信頼は急激に失われた。

しかも米軍機動部隊は更に内南洋深く進み、23日サイパンを空襲した。

中部太平洋防衛に対する陸軍中央部の危惧不安は極度に増大した。

2月19日大本営陸海軍統師部は、今後の作戦指導について合同研究を行なった。

その結果、マリアナ、カロリン(主島はパラオ諸島)の強化と共に本土、南西諸島(九州南方と台湾の間約1,200kmに点在する島嶼群)、台湾、フィリピンの第二線、第三線の防衛作戦(面の作戦)準備が必要ということになった。

2月25日に、中部太平洋方面の金陸軍部隊を統率する第31軍が編成され、連合艦隊の指揮下に入れられた。

そして、南西諸島方面防衛強化のため、陸軍は昭和19年3月22日に第32軍を創設し、沖縄に配置した。

また、海軍も同年4月に沖縄方面根拠地隊を那覇に置いた。

19.1.第32軍(陸軍)

作戦準備とその構想

大本営は昭和19年3月22日第32軍及び台湾軍の作戦準備の準拠として「十号作戦準備要網」の参謀総長指示を発した。

十号作戦とは、「沖縄方面作戦準備」のことでこれを「十号戦備」と呼称したものである。

その骨子は次のとおりである。

1. 皇土防衛及び南方圏との交通確保等のため、作戦準備を強化して、敵の奇襲に備えるとともに情勢の変転にあたっての攻略企図を撃砕し得る態勢を整える。

2. 作戦準備は航空作戦準備を最重点とする。

3.奇襲対応の処置はすみやかに整え、全般的作戦準備は19年7月を目途として概成する。

4.航空作戦準備の規模は南西諸島及び台湾東部に各約一飛行師団の展開及び作戦を可能とすることを目途とする。

5. 地上兵力は航空基地の防備を主としあわせて主要な艦船泊地を掩護するように配備する。

この当時は、第32軍は、地上兵力で南西諸島を本格的に防御するものではなく、まず敵の奇襲に備えるとともに、情勢の変転に応じて航空作戦の基盤を準備しようとするものであった。

第32軍の創設

昭和19年3月22日、第32軍の戦闘序列が下命され、大本営直轄として北緯30度10分以南、東経122度30分以東の南西諸島坊衛の大命が発せられた。

また、同日台湾軍にも戦闘序列が下令され、台湾防衛の任務が与えられて防衛総司令官の指揮下を脱して大本営直轄となった。

南西諸島所在の各要塞司令部及び要塞部隊は戦闘序によって第32軍に編入されたが、軍事行政機関である沖縄連隊区司令部及び憲兵は第32軍司令官の隷下外であった。

ただし、従来まで南西諸島の防衛を直接担任していた西部軍司令官(下村定中将)は、3月25日留守第6師団長に対し、第32軍の創設に伴い沖縄連隊区司令官に対して、防衛に関し第32軍司令官の区処を受けるよう命令した。

第32軍の台湾軍編入

大本営は第32軍創設の際、第32軍を大本営直轄として発足させた。

その後、昭和19年5月5日東部軍、中部軍、西部軍及び航空部隊の一部を防衛総司令官の隷下に編入し、皇土衛強化の大命が下令され、そして同日第32軍を西部軍の隷下に編入する大命が発せられた。

この編人は第32軍に予告することなく行なわれたものである。

大本営としては、南西諸島方面が元来西部軍の防衛担任区域であり、作戦資材の輸送、補給の便及び西部軍が新たに作戦軍の性格を併有したことなどからして、第32軍を西部軍の隷下に編入したのであった。

1945年2月11日に、作戦部隊を第15方面軍に、その他を中部軍管区部隊にと分け、廃止になった。

さらにその後、大本営は、本土、南西諸島、台湾、フィリピン方面の防衛強化の促進を図った。

これにより、7月11日に第32軍を台湾軍司令官の隷下編入を発令した。

注)上図は昭和20年5月のものであり、東部軍、中部軍、西部軍は記載していない。これらの3つの軍は昭和20年2月の改編により廃止されている。

東部軍は、東部防衛司令部として発足し東日本を管轄区域とする東部軍司令部が軍管区内の軍隊を指揮・統率した。昭和20年2月11日、新編された第12方面軍の指揮権発動により廃止された。

中部軍は、中部地方西部・近畿地方・中国地方東部にまたがる中部軍管区の防衛と徴兵・動員などの業務にあたった。昭和20年2月11日に、作戦部隊を第15方面軍に、その他を中部軍管区部隊にと分け、廃止になった。

西部軍は、中国・四国・九州地方の防衛のために置かれ、軍管区内の軍隊を指揮・統率した。昭和20年2月1日第16方面軍の編成により廃止された。

< 沖縄防衛守備軍主要部隊の編成 (大田昌秀編著の「これが沖縄戦だ」より)>

19.2沖縄方面根拠地隊(海軍)

日本海軍もまた南西諸島の防備強化のために1944年4月に沖縄方面根拠地隊を編成した。

海軍根拠地隊

大日本帝国海軍の陸上部隊の一つで、占領地などに置かれた臨時の海軍基地を防衛・管理するための部隊である。

当初、司令部の位置は地形上泊地としても不適当であったので奄美大島に司令部をおいた。

その後、6月下旬の「あ」号作戦の失敗に伴い、7月21日、「捷号作戦方針」が示達された。

このような状況下で8月9日司令部を奄美大島の瀬相在泊の旗艦から小禄(那覇市)の航空基地に移動した。

19.3.新作戦計画

レイテ決戦は大惨敗に終わり、昭和20年1月上旬には連合軍はルソン島に上陸してきた。

大本営は1月19日新作戦計画を確立して新たな作戦準備に着手、第32軍の主要な任務は連合軍の空海基地の推進を破砕することとし、東シナ海周辺における航空作戦(天一号作戦と呼称)の準備を進めた。

昭和20年2月硫黄島に米軍の上陸があり、第32軍は次の上陸は沖縄方面必至なりとして対上陸作戦準備に専念した。

この第32軍は第九師団の抽出に伴って19年12月及び20年2月に沖縄本島の陣地配備を変更し、沖縄本島の主要な北及び中飛行場を主陣地外にしたことをめぐって大本営、上級司令部(第十方面軍)、関係陸海草航空部隊間に意見の対立、議論の応酬が続いた。

19.3.1.天号作戦

天号作戦は、捷号作戦が挫折した後、天号作戦が計画される。

これは、連合国軍の日本本土侵攻に対し、本土防衛作戦の一環として本土前縁で戦われた航空作戦計画である。

前縁

前縁地帯とは、帝国本土とは区別された地域を指す言葉で、沖縄県、奄美諸島、小笠原諸島、千島列島、台湾などが前縁地帯に含まれる。

この作戦は、「陸軍と密に協力し、当面作戦の重点を東支那海周辺特に南西諸島に指向し 特に航空兵力の徹底集中並に局地防衛の緊急強化を計り、来攻する敵主力の撃滅を期す」とされており、「本作戦ヲ天号作戦ト呼称ス」としている。

また、「天号作戦に於いては 先ず航空兵力の大挙特攻々撃を以て敵機動部隊に痛撃を加へ、次で来攻する敵船団を洋上及び水際に捕捉し、各種特攻兵力の集中攻撃により其の大部を撃破するを目途とし、尚上陸せる敵に対しては、靭強なる地上作戦を以て飽く迄敵の航空基地占領を阻止し、以て航空作戦の完遂を容易ならしめ相俟て作戦目的を達成す」と指示している。

天一号作戦 - 沖縄方面航空作戦

天二号作戦 - 台湾方面航空作戦

天三号作戦 - 南支沿岸方面航空作戦

天四号作戦 - 仏印、海南島方面航空作戦

戦艦大和は、この天一号作戦で沖縄に向かう途中の4月7日、米軍機の攻撃を受け14時23分に鹿児島県坊ノ岬沖で沈没した。

19.3.2.指令壕跡

<32軍指令壕跡(那覇市首里真和志町)>

第32軍司令部壕は首里城地下にあり、壕の総延長は約 1,000m。

現在、旧海軍司令部壕(豊見城市豊見城)のように、公開されていない。

<海軍司令部壕跡(豊見城市豊見城)>

豊見城市にある標高74mの沖縄74高地と呼ばれる丘に海軍司令部壕を作った。

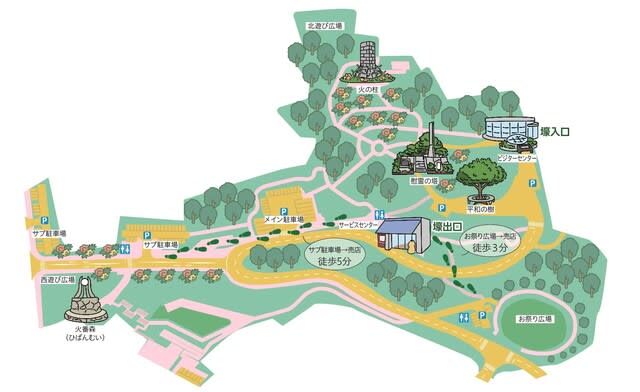

現在この地は「海軍壕公園」となっている。

公園内の「海軍壕公園ビジターセンター・資料館」があり、壕内で発見された戦争当時の遺品や戦争関連資料が展示されている。

また、旧日本海軍によって掘られた壕が当時のまま残っており、見学ができる。

旧海軍司令部壕ー1(2020-10-2)

旧海軍司令部壕ー2(2020-10-2)

19.4沖縄防衛の現状

沖縄攻略を阻止するにも、その主兵となるべき航空戦力を、当時米軍に対抗し得る域にまで整備することは至難であった。

航空戦力は、南東方面の航空対峙戦で大きな消耗を余儀なくされていたからである。

そして米軍の連続攻勢によって、日本軍はそのたびに大きな損害を出し、その勢力を回復する暇がなかった。

機材の生産も間に合わず、また搭乗員の訓練期間も十分得られず、はては、訓練用の燃料にもこと欠く状況になった。

特に、昭和19年10月の比島防衛の捷一号作戦における陸海軍の損耗は大きかった。

このため、20年春に予想される米軍の次期進攻作戦に対抗し得る所要兵力の整備は、いよいよ困難になった。

比島作戦では、特攻攻撃が行なわれた。

こうした状況で米軍の沖縄来攻を邀(むか)え、軍は状況まことにやむなく、遂に低性能の練習機まで投入して、全面的な特攻戦法を大規模に、長期にわたって継続するに至った。

しかし、延べ1万機を超える陸海軍の航空機をもってしても、遂に米軍を撃退することはできなかったのである。

<日本の石油消費量 単位千KL>

<戦時中の石油需給 単位千KL>

<続く>