昨日は三重塔見物に佐久市の新海三社神社さまへ。

なんの下調べもせずに塔だけ目指してカーナビで行ったものだから、大きなお寺やお屋敷が並ぶ道や色々と目に入ってその度に車を停めてを繰り返していた。

ふと案内板を見上げたら、龍岡城跡とある。

高札場跡があったけど龍岡藩なんて聞いたことないなぁ。

ま、行ってみようと龍岡城跡へむかったら、なんだここに駐車場も公衆トイレもあったんだ。

佐久市歴史の里五稜郭であいの館。

それにしても五稜郭?函館以外にもあるんか??

であいの館の前にありました!

鳥瞰しないと全容は見えないけど、なるほどに五稜郭だ。

ん?そういえば、展望台という案内板があったな。ま。

佐久鯉は有名だけどこれも食用かな?

大手門から中に入る。

神社と小学校だ。

田口招魂社。

佐久市立田口小学校。

校庭の向こうにはお台所との表示のある建物。

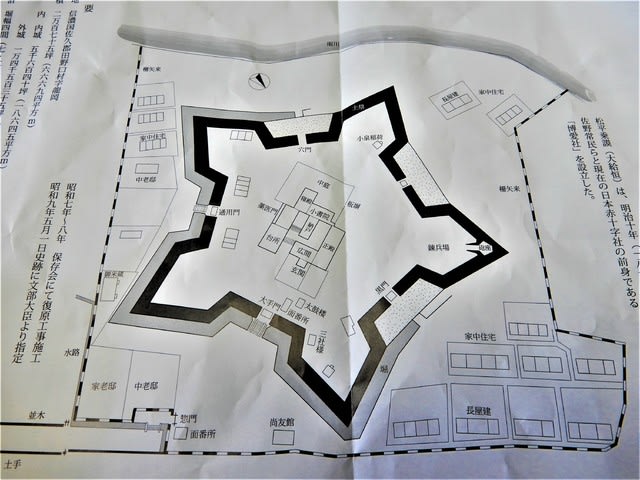

であいの館にパンフレットがありました。

徳川宗家の松平氏の流れをくむ旗本・大給松平氏。

領地はふたつ。本領はその名のとおり三河は大給の里(今の愛知県豊田市付近)。もうひとつはどういうわけだか信濃は佐久の田野口。

藩名も当初は大給藩。次に奥殿藩。

時は流れ、結果的に最後の藩主となった幕末の藩主は松平乗謨。

時代の流れの影響なのか、乗謨はどういうわけだか星型陵堡の洋式城郭の建築を思い立った。

場所は大給の里ではなく田野口の里。佐久へ本領を移し藩名も龍岡藩となった。

しかし大給松平氏は代々陣屋格で城を持つ資格がなかったので、五稜郭内に作られたのは、一般政務と藩主の住居を兼ねた御殿や藩士の住居や倉庫や先祖を祀る神社等々だったようだ。

そうして動乱の幕末。

結局五稜郭は未完成のまま御一新をむかえた。

松平乗謨は大給垣となり、日本赤十字社の前身・博愛社の設立や鵠沼海岸の宅地化に携わったようだ。

五稜郭の方は、明治の城取り壊しの令により地所石垣はそのままに建物は入札払い下げと取り壊し。ただ、御殿の台所だけは学令発布による学校の校舎としての使用が許可されて昭和4年まで校舎として使用後に昭和35年~36年の解体復元を経て今に残る。

ということは、ほんのわずかな間だけど陣屋格だけど城下町だった頃がある家並みだったのか?それとも新海三社神社詣でにぎやかな街並みがあったところにご城下が来たということか?

ん・・・

謎過ぎるのだな。

集落の入り口には枡形が残る。

夢の跡に夢を育む場所ということだけは事実だ。