例年、この時期にヤゴチェックを行なっている自然池。

Nikon D810+AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED+C-PLフィルター

バスとギルは勿論、底を荒らすコイも皆無。水生植物の浄化作用の効果で透明度が高い。

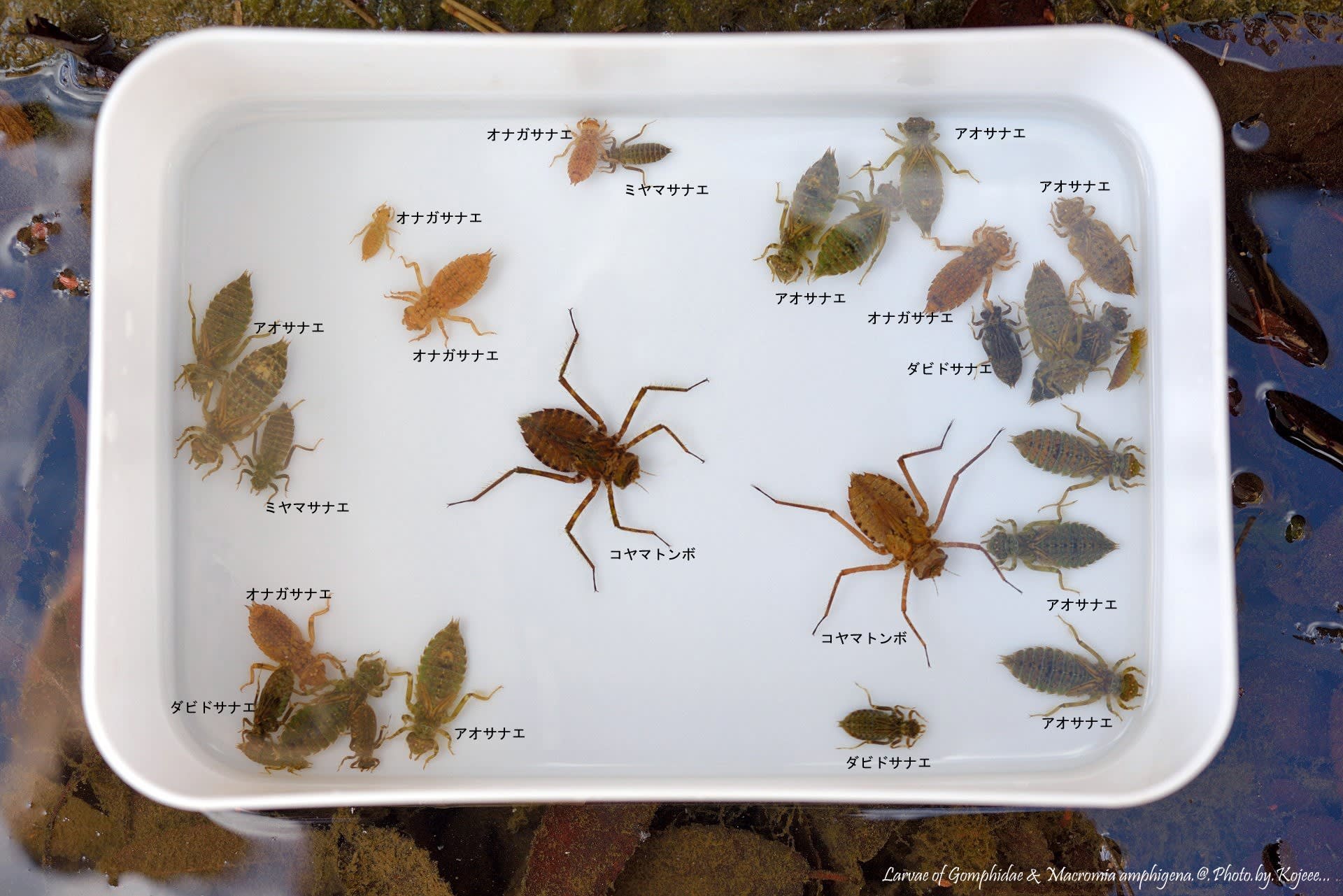

今回は池の中に入らず、外側から縁をガサガサして楽しんでみた。すると...

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

捕獲できたのは、アジアイト、クロイト、シオカラトンボ、ショウジョウトンボ、チョウトンボ、カダヤシ、アメリカザリガニの幼体、ヌマエビの仲間。池の中に立ち入らなかった訳は、ケースの中に入っているタヌキモの新芽の保全の為。池の中を歩き回ってガサガサすると、底のヘドロとタヌキモの新芽も巻き上げて低酸素状態にしてしまい、その他の生きものにも悪影響を及ぼすのではないかと思い、今回は池に入らず行った。目的のものに夢中になると周りに目がいかなくなる事を避け、なるべく自然に優しくを心がけたい。ここでは珍しくウグイスのさえずりが聞こえた。

そして、今回は外来魚の中でも一番好きな魚種を捕獲できた。そのスペシャルゲストは...

ライギョ(幼魚)

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

大きさは10cm。外来魚が生息していたら池の生きものが全て食べられてしまう...報道によりそう植えつけられてしまい、ブラックバス、ブルーギルと同じくフィッシュイーターである事に違いはないが、このライギョはちょっと違う。ライギョ(成魚)の主な捕食対象はアメリカザリガニ、小型のカエル、ウシガエルのオタマジャクシ、ミシシッピーアカミミガメの幼体、ノネズミ、カルガモのひな、勿論、ヤゴを含めた水生昆虫も捕食する。ただ、全てを食べ尽くして遂には共食いするような悪食ではなく、池の生態系のバランスをとるのに一躍かってくれている存在だと感じている。昔から近所に似たような雑食性の在来種がいたよね。野良猫やアオダイショウがそう。ライギョが棲む池なのに多数の水生生物が捕れると言う事は悪食ではない証。ライギョの生態写真も撮り溜めているので、いずれ記事にしたい。捕れたヤゴは少数を持ち帰って飼育しているので、個別撮影してヤゴの記事で紹介する予定。

撮影日:3月20日(春分の日)

Nikon D810+AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED+C-PLフィルター

バスとギルは勿論、底を荒らすコイも皆無。水生植物の浄化作用の効果で透明度が高い。

今回は池の中に入らず、外側から縁をガサガサして楽しんでみた。すると...

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

捕獲できたのは、アジアイト、クロイト、シオカラトンボ、ショウジョウトンボ、チョウトンボ、カダヤシ、アメリカザリガニの幼体、ヌマエビの仲間。池の中に立ち入らなかった訳は、ケースの中に入っているタヌキモの新芽の保全の為。池の中を歩き回ってガサガサすると、底のヘドロとタヌキモの新芽も巻き上げて低酸素状態にしてしまい、その他の生きものにも悪影響を及ぼすのではないかと思い、今回は池に入らず行った。目的のものに夢中になると周りに目がいかなくなる事を避け、なるべく自然に優しくを心がけたい。ここでは珍しくウグイスのさえずりが聞こえた。

そして、今回は外来魚の中でも一番好きな魚種を捕獲できた。そのスペシャルゲストは...

ライギョ(幼魚)

Nikon D810+AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

大きさは10cm。外来魚が生息していたら池の生きものが全て食べられてしまう...報道によりそう植えつけられてしまい、ブラックバス、ブルーギルと同じくフィッシュイーターである事に違いはないが、このライギョはちょっと違う。ライギョ(成魚)の主な捕食対象はアメリカザリガニ、小型のカエル、ウシガエルのオタマジャクシ、ミシシッピーアカミミガメの幼体、ノネズミ、カルガモのひな、勿論、ヤゴを含めた水生昆虫も捕食する。ただ、全てを食べ尽くして遂には共食いするような悪食ではなく、池の生態系のバランスをとるのに一躍かってくれている存在だと感じている。昔から近所に似たような雑食性の在来種がいたよね。野良猫やアオダイショウがそう。ライギョが棲む池なのに多数の水生生物が捕れると言う事は悪食ではない証。ライギョの生態写真も撮り溜めているので、いずれ記事にしたい。捕れたヤゴは少数を持ち帰って飼育しているので、個別撮影してヤゴの記事で紹介する予定。

撮影日:3月20日(春分の日)