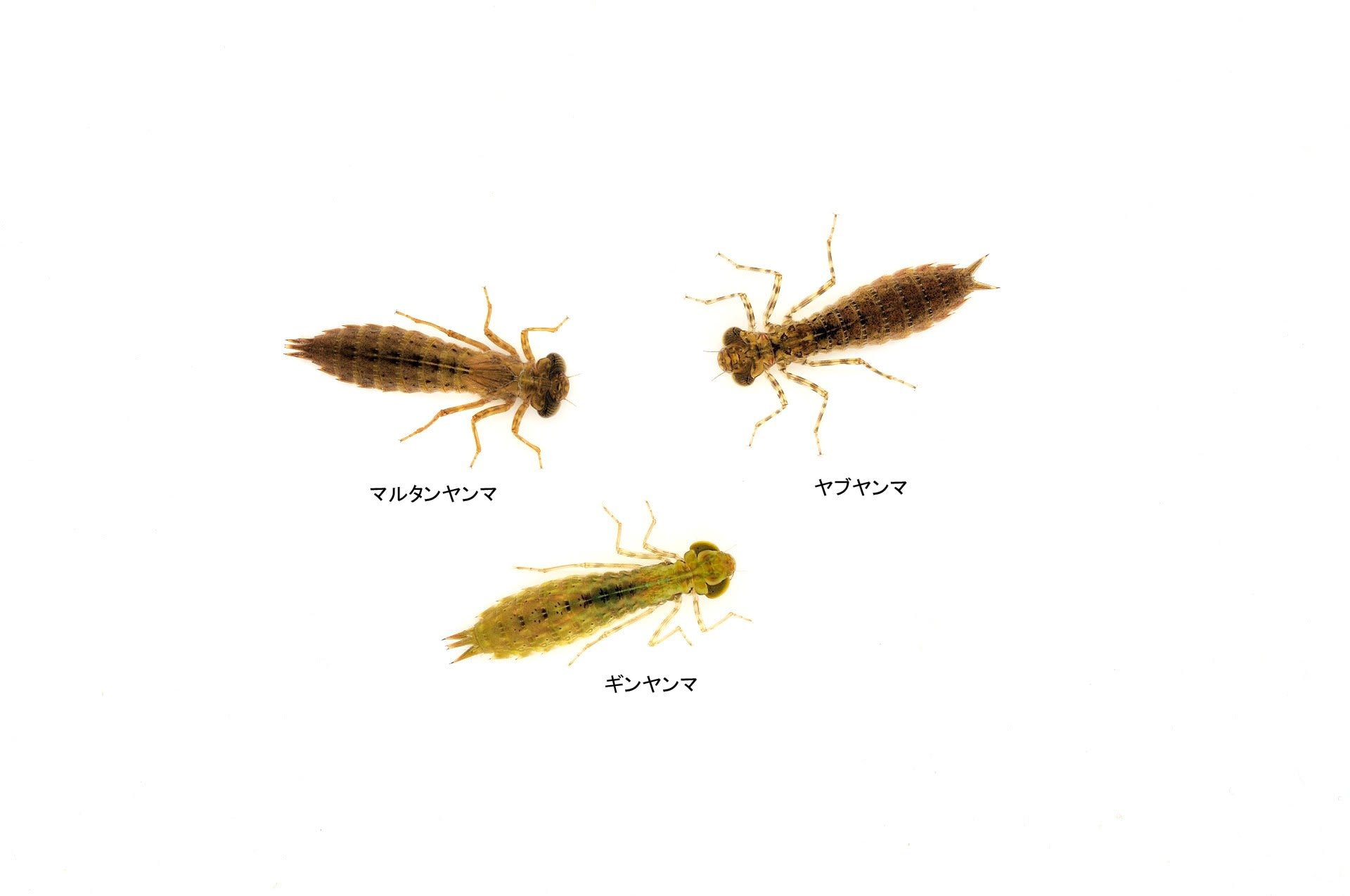

ヤブヤンマ

Nikon D300S+AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

昨年の晩秋に山地の池で採集した3頭。飼育中に3頭とも1度、脱皮を終えた中齢2頭と終齢1頭。

2月に入ってからエサを食べなくなったので、そろそろ脱皮が近いのかも知れない。ヤブヤンマは1年1世代とされているが、見ての通り成長過程に差があるところが気になった。山地ような低水温の環境池に分布する個体群の中には、成虫になるまで数年かかる個体も出そうな気もするけれど、今の段階で中齢の個体は、春にヤマアカガエルのオタマジャクシをたらふく捕食して終齢にまで達するのか。例年、羽化のタイミングに合わせられずにいるのも事実。1年1世代と言う事は、産卵の時期にはヤゴが採れないはずなのでその真相を確かめてみたい。

マルタンヤンマ

Nikon D300S+AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

晩秋に湿地で採集。ヤブヤンマと同じく1年1世代。成虫の活動期間はヤブヤンマよりも若干出遅れに感じるが同等。10頭ほど飼育中だけれど、成長過程でヤブヤンマのような大差は見られず、不思議と粒ぞろい。これは羽化の時期が短期集中型を表しているのではないかと思った。そう考えるとやっぱりヤゴって面白い。※画像はクリックで拡大します。

撮影日:2月7日

Nikon D300S+AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

昨年の晩秋に山地の池で採集した3頭。飼育中に3頭とも1度、脱皮を終えた中齢2頭と終齢1頭。

2月に入ってからエサを食べなくなったので、そろそろ脱皮が近いのかも知れない。ヤブヤンマは1年1世代とされているが、見ての通り成長過程に差があるところが気になった。山地ような低水温の環境池に分布する個体群の中には、成虫になるまで数年かかる個体も出そうな気もするけれど、今の段階で中齢の個体は、春にヤマアカガエルのオタマジャクシをたらふく捕食して終齢にまで達するのか。例年、羽化のタイミングに合わせられずにいるのも事実。1年1世代と言う事は、産卵の時期にはヤゴが採れないはずなのでその真相を確かめてみたい。

マルタンヤンマ

Nikon D300S+AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

晩秋に湿地で採集。ヤブヤンマと同じく1年1世代。成虫の活動期間はヤブヤンマよりも若干出遅れに感じるが同等。10頭ほど飼育中だけれど、成長過程でヤブヤンマのような大差は見られず、不思議と粒ぞろい。これは羽化の時期が短期集中型を表しているのではないかと思った。そう考えるとやっぱりヤゴって面白い。※画像はクリックで拡大します。

撮影日:2月7日