さて、前回の続きといきましょう…

どど〜んときました大型ですねえ。

これは何でしょうか?

九一式十糎(センチ)榴弾砲 です!

第一次大戦当時のヨーロッパ戦線において、

各国が100mm級の軽榴弾砲を使用して戦果をあげていたことから、日本陸軍は

榴弾砲を軍装備として考えたようです。

九一式十糎榴弾砲(きゅういちしきじっせんちりゅうだんほう)は、1930年代初頭に大日本帝国陸軍が採用した榴弾砲。

日中戦争(支那事変)・ノモンハン事件・第二次世界大戦(太平洋戦争/大東亜戦争)における帝国陸軍の主力軽榴弾砲として、

主に師団砲兵たる野砲兵連隊(軍隊符号:A)が運用した。

試製砲は1930年(昭和5年)に完成し、同年末から翌年始にかけて5門がフランスから到着した。

待ち焦がれていた陸軍は早速各種試験を実施し、その結果性能は概ね良好と認められ、

1931年(昭和6年)3月には九一式十糎榴弾砲として仮制式制定され、

条件通りシュナイダー社に300門の完成砲を発注した。

その後、1933年(昭和8年)3月に制式制定され、国産化された。

閉鎖機は通常の水平鎖栓式で、装薬可変式の分離薬筒を用いる。装薬号は多い順に

一号装薬・二号装薬・三号装薬が設けられている。開脚砲架を持つ近代的なデザインで、

各国の同級砲と比べて射撃性能の面で特に優る点はないが大きく劣る点もなく、

特に前車を軽く作ってあることから、運行重量(接続砲車重量)では同世代設計のうちでは最も軽量の部類に入る。

ただ、フランスの設計を全くそのままに採用していたため、当時の日本人兵士の体格にとっては明らかに過重で、

各部が人間工学的配慮に欠けるものとなっていたとする指摘もある。

1936年(昭和11年)から本格的に部隊配備がなされ、野砲兵の主火器として整備され、

特に1940年(昭和15年)以降は野砲・山砲の生産を極度に緊縮して本砲の生産に努めた。

ドイツ陸軍の方式に倣い、師団砲兵を本砲と九六式十五糎榴弾砲で構成する構想であったが、

その後の情勢変化や国力の差によりこれを完全に実現することは出来ず、

太平洋戦争中の師団砲兵の多くは既存の75mm野山砲と本砲との混成であった。

本砲は九七式中戦車を車台のベースとする自走砲である、一式十糎自走砲ホニIIの備砲としても転用された。

(出典:ウィキペディア)

《装甲貫徹力》

徹甲弾の場合、鋼板貫通限界厚は射距離1500mで63mm、射距離1000mで70mm、

射距離500mで76mm、射距離100mで83mmであった。また、1945年(昭和20年)

8月のアメリカ旧陸軍省の情報資料によれば、鹵獲した本砲の装甲貫徹能力の数値は一式徹甲弾を使用し、

弾着角90度で命中した場合は射距離750yd(約685.8m)/2.7in(約69mm)、

500yd(約457.2m)/2.8in(約71mm)、250yd(約228.6m)/2.95in(約75mm)となっている。

ではお隣へ…

41式野山砲

四一式山砲(よんいちしきさんぽう)は、1910年(明治43年)前後に開発・採用された大日本帝国陸軍の山砲。

1930年代中期からは歩兵砲として、小改修を施した本砲が歩兵連隊に配備されたため、連隊砲(聯隊砲)とも称された。

(出典:ウィキペディア)

四一式山砲は日露戦争における主力山砲であった三十一年式速射山砲の射程不足、発射速度不足、

方向射界皆無といった欠点の解消のために開発された。三十一年式速射山砲は本格的な駐退復座機を

備えていなかったため、発射のたびに反動で射撃位置から後退した砲を元の位置に戻す必要があり、

当然照準も1発撃つごとにやりなおすものであった。故に「速射砲」という名称を持ちながらも

実際の射撃速度は2 - 3発/分程度であった。日露戦争後、陸軍技術審査部は同審査官・島川文八郎陸軍砲兵大佐に対し

後続山砲の開発を命じ、1908年(明治41年)に大阪砲兵工廠で試製砲が完成、1911年(明治44年)に

四一式山砲として制式制定された。四一式山砲は駐退復座機を備えていたため射撃速度は10発/分程度まで

上げることに成功した。また、当初の分離薬筒方式を完全弾薬筒方式に改めてからは、最大20発/分が可能となった。

重量540kg、馬6頭で分解運搬(駄馬)ないし、馬2頭で牽引運搬(輓馬)可能。山砲として開発されたため人力による

分解運搬も可能であり、山岳戦や森林・密林地帯で威力が発揮された。また、構造が比較的簡単であるため

組み立てや操作が容易であった。-23℃でも使用可能。

採用・配備以降、帝国陸軍の主力山砲として主に師団砲兵たる山砲兵連隊で運用された。

1920年(大正9年)には本砲の欠点であった威力と安定性を向上させた後続山砲の開発を研究開始、

1930年代初中期には(四一式山砲と比べ)さらに組み立てや操作が容易かつ細かく分解でき、

近代的な開脚式砲脚を備える高性能山砲である九四式山砲が開発・採用された。九四式山砲は旧式となった

四一式山砲を順次更新していったが、戦前日本の国力の低さから完全に置き換えるまでには至らず、

第二次世界大戦においては九四式山砲とともに主力山砲のひとつとして終戦まで運用が続けられ、

また、太平洋戦争(大東亜戦争)では作戦地の地形や道路の状況から九四式山砲ともども野砲兵連隊などに配備される例も多く、

各戦線に投入された。なお、本砲は海軍陸戦隊でも使用されている。

また、本砲をベースとする戦車砲・九九式七糎半戦車砲を搭載する砲戦車(自走砲)として、

二式砲戦車 ホイが開発・生産されている。 靖国神社遊就館には、比較的保存状態の良好な四一式山砲が展示されている。

(出典:ウィキペディア)

41式山砲と91式10センチ榴弾砲の後ろ姿〜

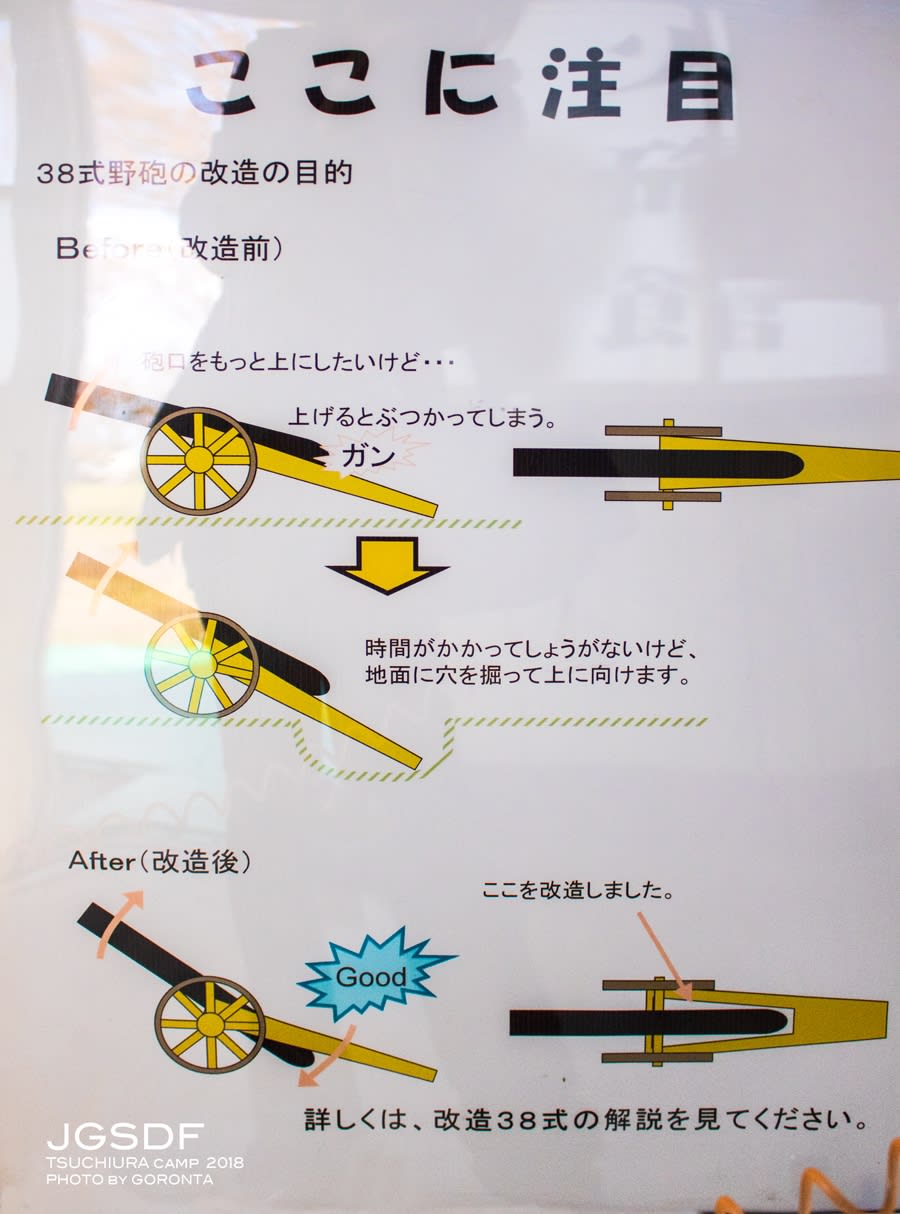

こげな案内もございました。↓

さらには図面もございました↓

ではお次に参りましょう。

九四式37mm速射砲

九四式三十七粍砲(きゅうよんしきさんじゅうななみりほう)は、1930年代初中期に大日本帝国陸軍が

開発・採用した対戦車砲(速射砲)。九四式三十七粍速射砲(きゅうよんしきさんじゅうななみりそくしゃほう)とも呼ばれるが制式名称ではない。

開発当初から発達しつつある装甲戦闘車両への対処に主眼が置かれており、帝国陸軍初の本格的な対戦車砲として

日中戦争(支那事変)・ノモンハン事件・太平洋戦争(大東亜戦争)で使用された。

本砲登場以前の37mm級火砲としては、歩兵砲である狙撃砲や十一年式平射歩兵砲が存在した。

後者はフランスのプトー37mm歩兵砲に影響され、1920年代初期に開発・採用された口径37mmの歩兵砲であり、

直射による機関銃陣地(銃座)撲滅を目的としていた。十一年式平射歩兵砲は砲身長(口径長)28口径で初速450m/秒と、

比較的砲身が短いため初速も遅かったが、本砲の使用する十二年式榴弾は当時の装甲車両に対し十分な威力を持っていた。

また、1931年(昭和6年)12月に伊良湖試験場にて現制歩兵火器の戦車・掩体・鉄条網など各種目標に対する効力試験を実施したが、

試験では供試されたルノー甲型戦車に対し13mm機関砲の鋼心実包はもとより37mm以上の火砲の徹甲弾や榴弾、

更には歩兵砲のような低初速の火砲ですら効力を有することが認められた。

一方で日本製鋼所製の鋼板(「ニセコ鋼板」)に対する侵徹試験によって供試戦車の装甲板は新型のものに比べて

著しく劣っていることが認識され、将来出現する新型戦車に対して十分な効力を持つ対戦車砲徹甲弾の研究促進を

要するとの判決を得た。また1932年(昭和7年)11月にはルノー乙型戦車及び八九式軽戦車の装甲板の

各種弾丸に対する抗力試験を実施した結果、より新型の戦車に対しては7.7mmや13mm等の小口径火器の

徹甲弾や平射歩兵砲の十二年式榴弾ではそれほど効力を期待できないことが判明した。

これらを経て陸軍では装甲板の研究を進めると共により大きな弾丸効力を持つ火砲及び弾丸の開発を進めた。

(出典:ウィキペディア)

《構造》

本砲は第一線で運用する野戦対戦車砲として設計されており、約700m/秒の高初速を以て距離1,000mで

20mmの装甲を貫徹し車内に破片効力を及ぼすことが可能である。また高速で移動する目標に対し

直接射撃を実施するために大きな方向射界を有する。本砲の砲身は単肉自緊砲身であり全長1706.5mmで

約46口径、腔線は深さ0.4mmで傾角6度の12条である。高い発射速度を実現するために閉鎖機は半自動式を採用している。

閉鎖機は試作段階で垂直式や右開き式などが試されたが、最終的には右側砲手に対応するために左開き式として制式化された。

放列砲車重量は327kgで馬1頭により牽引されるが、戦場では砲手3名により人力で牽引することも可能である。

また必要に応じて重量100kg以下の部品に分解し、4頭の馬に駄載して輸送するか人力で運搬した。車輪は鋼鉄製で、

木製車輪のように乾燥時に間隙が発生することはない。射撃時は必要に応じて左車輪を広げることが可能であるが、

これは方向射界を大きくした際に砲の左側に位置する砲手の操作性が低下しないための工夫であった。

防盾は特殊鋼製で厚さは4mmである。照準器は直覘式単眼鏡で倍率は2.5倍、接眼部に緩衝用のゴム環を有する。

照準線の横線両端及び縦線下部は太線となっており、薄暮黎明時など中央十時線の目視が困難な場合に照準の補助とすることが可能である。

本砲弾薬車である九四式三十七粍砲弾薬車の車台は一双の横梁と4つの横匡で枠型に構成され、梁横中央部に車軸托板を有する。

梁横前端は上方向に屈折して轅棹室を形成し、一双の轅棹を取り付けて使用する。左方轅棹室下部には支棹吊鉤を有する。

車体内部は界板乙で仕切られた3つの部屋から成り、中央部には弾薬箱8箱と属品箱2箱を収容する。

前後の2室は曳索や槌等の属品類を収容する。なお、車輪は砲と同一のものを使用する。

弾薬箱は鞄型で中央より2つに分かれ、蝶番で接続される。各箱は6発の砲弾を収容し、弾薬箱全体で12発の砲弾を運搬した。

(出典:ウィキペディア)

長らく引っ張ってまいりました土浦駐屯地レポ

やっと!ほんとに!次回で最後になります〜〜〜

その次どうしよ…(汗

どど〜んときました大型ですねえ。

これは何でしょうか?

九一式十糎(センチ)榴弾砲 です!

第一次大戦当時のヨーロッパ戦線において、

各国が100mm級の軽榴弾砲を使用して戦果をあげていたことから、日本陸軍は

榴弾砲を軍装備として考えたようです。

九一式十糎榴弾砲(きゅういちしきじっせんちりゅうだんほう)は、1930年代初頭に大日本帝国陸軍が採用した榴弾砲。

日中戦争(支那事変)・ノモンハン事件・第二次世界大戦(太平洋戦争/大東亜戦争)における帝国陸軍の主力軽榴弾砲として、

主に師団砲兵たる野砲兵連隊(軍隊符号:A)が運用した。

試製砲は1930年(昭和5年)に完成し、同年末から翌年始にかけて5門がフランスから到着した。

待ち焦がれていた陸軍は早速各種試験を実施し、その結果性能は概ね良好と認められ、

1931年(昭和6年)3月には九一式十糎榴弾砲として仮制式制定され、

条件通りシュナイダー社に300門の完成砲を発注した。

その後、1933年(昭和8年)3月に制式制定され、国産化された。

閉鎖機は通常の水平鎖栓式で、装薬可変式の分離薬筒を用いる。装薬号は多い順に

一号装薬・二号装薬・三号装薬が設けられている。開脚砲架を持つ近代的なデザインで、

各国の同級砲と比べて射撃性能の面で特に優る点はないが大きく劣る点もなく、

特に前車を軽く作ってあることから、運行重量(接続砲車重量)では同世代設計のうちでは最も軽量の部類に入る。

ただ、フランスの設計を全くそのままに採用していたため、当時の日本人兵士の体格にとっては明らかに過重で、

各部が人間工学的配慮に欠けるものとなっていたとする指摘もある。

1936年(昭和11年)から本格的に部隊配備がなされ、野砲兵の主火器として整備され、

特に1940年(昭和15年)以降は野砲・山砲の生産を極度に緊縮して本砲の生産に努めた。

ドイツ陸軍の方式に倣い、師団砲兵を本砲と九六式十五糎榴弾砲で構成する構想であったが、

その後の情勢変化や国力の差によりこれを完全に実現することは出来ず、

太平洋戦争中の師団砲兵の多くは既存の75mm野山砲と本砲との混成であった。

本砲は九七式中戦車を車台のベースとする自走砲である、一式十糎自走砲ホニIIの備砲としても転用された。

(出典:ウィキペディア)

《装甲貫徹力》

徹甲弾の場合、鋼板貫通限界厚は射距離1500mで63mm、射距離1000mで70mm、

射距離500mで76mm、射距離100mで83mmであった。また、1945年(昭和20年)

8月のアメリカ旧陸軍省の情報資料によれば、鹵獲した本砲の装甲貫徹能力の数値は一式徹甲弾を使用し、

弾着角90度で命中した場合は射距離750yd(約685.8m)/2.7in(約69mm)、

500yd(約457.2m)/2.8in(約71mm)、250yd(約228.6m)/2.95in(約75mm)となっている。

ではお隣へ…

41式野山砲

四一式山砲(よんいちしきさんぽう)は、1910年(明治43年)前後に開発・採用された大日本帝国陸軍の山砲。

1930年代中期からは歩兵砲として、小改修を施した本砲が歩兵連隊に配備されたため、連隊砲(聯隊砲)とも称された。

(出典:ウィキペディア)

四一式山砲は日露戦争における主力山砲であった三十一年式速射山砲の射程不足、発射速度不足、

方向射界皆無といった欠点の解消のために開発された。三十一年式速射山砲は本格的な駐退復座機を

備えていなかったため、発射のたびに反動で射撃位置から後退した砲を元の位置に戻す必要があり、

当然照準も1発撃つごとにやりなおすものであった。故に「速射砲」という名称を持ちながらも

実際の射撃速度は2 - 3発/分程度であった。日露戦争後、陸軍技術審査部は同審査官・島川文八郎陸軍砲兵大佐に対し

後続山砲の開発を命じ、1908年(明治41年)に大阪砲兵工廠で試製砲が完成、1911年(明治44年)に

四一式山砲として制式制定された。四一式山砲は駐退復座機を備えていたため射撃速度は10発/分程度まで

上げることに成功した。また、当初の分離薬筒方式を完全弾薬筒方式に改めてからは、最大20発/分が可能となった。

重量540kg、馬6頭で分解運搬(駄馬)ないし、馬2頭で牽引運搬(輓馬)可能。山砲として開発されたため人力による

分解運搬も可能であり、山岳戦や森林・密林地帯で威力が発揮された。また、構造が比較的簡単であるため

組み立てや操作が容易であった。-23℃でも使用可能。

採用・配備以降、帝国陸軍の主力山砲として主に師団砲兵たる山砲兵連隊で運用された。

1920年(大正9年)には本砲の欠点であった威力と安定性を向上させた後続山砲の開発を研究開始、

1930年代初中期には(四一式山砲と比べ)さらに組み立てや操作が容易かつ細かく分解でき、

近代的な開脚式砲脚を備える高性能山砲である九四式山砲が開発・採用された。九四式山砲は旧式となった

四一式山砲を順次更新していったが、戦前日本の国力の低さから完全に置き換えるまでには至らず、

第二次世界大戦においては九四式山砲とともに主力山砲のひとつとして終戦まで運用が続けられ、

また、太平洋戦争(大東亜戦争)では作戦地の地形や道路の状況から九四式山砲ともども野砲兵連隊などに配備される例も多く、

各戦線に投入された。なお、本砲は海軍陸戦隊でも使用されている。

また、本砲をベースとする戦車砲・九九式七糎半戦車砲を搭載する砲戦車(自走砲)として、

二式砲戦車 ホイが開発・生産されている。 靖国神社遊就館には、比較的保存状態の良好な四一式山砲が展示されている。

(出典:ウィキペディア)

41式山砲と91式10センチ榴弾砲の後ろ姿〜

こげな案内もございました。↓

さらには図面もございました↓

ではお次に参りましょう。

九四式37mm速射砲

九四式三十七粍砲(きゅうよんしきさんじゅうななみりほう)は、1930年代初中期に大日本帝国陸軍が

開発・採用した対戦車砲(速射砲)。九四式三十七粍速射砲(きゅうよんしきさんじゅうななみりそくしゃほう)とも呼ばれるが制式名称ではない。

開発当初から発達しつつある装甲戦闘車両への対処に主眼が置かれており、帝国陸軍初の本格的な対戦車砲として

日中戦争(支那事変)・ノモンハン事件・太平洋戦争(大東亜戦争)で使用された。

本砲登場以前の37mm級火砲としては、歩兵砲である狙撃砲や十一年式平射歩兵砲が存在した。

後者はフランスのプトー37mm歩兵砲に影響され、1920年代初期に開発・採用された口径37mmの歩兵砲であり、

直射による機関銃陣地(銃座)撲滅を目的としていた。十一年式平射歩兵砲は砲身長(口径長)28口径で初速450m/秒と、

比較的砲身が短いため初速も遅かったが、本砲の使用する十二年式榴弾は当時の装甲車両に対し十分な威力を持っていた。

また、1931年(昭和6年)12月に伊良湖試験場にて現制歩兵火器の戦車・掩体・鉄条網など各種目標に対する効力試験を実施したが、

試験では供試されたルノー甲型戦車に対し13mm機関砲の鋼心実包はもとより37mm以上の火砲の徹甲弾や榴弾、

更には歩兵砲のような低初速の火砲ですら効力を有することが認められた。

一方で日本製鋼所製の鋼板(「ニセコ鋼板」)に対する侵徹試験によって供試戦車の装甲板は新型のものに比べて

著しく劣っていることが認識され、将来出現する新型戦車に対して十分な効力を持つ対戦車砲徹甲弾の研究促進を

要するとの判決を得た。また1932年(昭和7年)11月にはルノー乙型戦車及び八九式軽戦車の装甲板の

各種弾丸に対する抗力試験を実施した結果、より新型の戦車に対しては7.7mmや13mm等の小口径火器の

徹甲弾や平射歩兵砲の十二年式榴弾ではそれほど効力を期待できないことが判明した。

これらを経て陸軍では装甲板の研究を進めると共により大きな弾丸効力を持つ火砲及び弾丸の開発を進めた。

(出典:ウィキペディア)

《構造》

本砲は第一線で運用する野戦対戦車砲として設計されており、約700m/秒の高初速を以て距離1,000mで

20mmの装甲を貫徹し車内に破片効力を及ぼすことが可能である。また高速で移動する目標に対し

直接射撃を実施するために大きな方向射界を有する。本砲の砲身は単肉自緊砲身であり全長1706.5mmで

約46口径、腔線は深さ0.4mmで傾角6度の12条である。高い発射速度を実現するために閉鎖機は半自動式を採用している。

閉鎖機は試作段階で垂直式や右開き式などが試されたが、最終的には右側砲手に対応するために左開き式として制式化された。

放列砲車重量は327kgで馬1頭により牽引されるが、戦場では砲手3名により人力で牽引することも可能である。

また必要に応じて重量100kg以下の部品に分解し、4頭の馬に駄載して輸送するか人力で運搬した。車輪は鋼鉄製で、

木製車輪のように乾燥時に間隙が発生することはない。射撃時は必要に応じて左車輪を広げることが可能であるが、

これは方向射界を大きくした際に砲の左側に位置する砲手の操作性が低下しないための工夫であった。

防盾は特殊鋼製で厚さは4mmである。照準器は直覘式単眼鏡で倍率は2.5倍、接眼部に緩衝用のゴム環を有する。

照準線の横線両端及び縦線下部は太線となっており、薄暮黎明時など中央十時線の目視が困難な場合に照準の補助とすることが可能である。

本砲弾薬車である九四式三十七粍砲弾薬車の車台は一双の横梁と4つの横匡で枠型に構成され、梁横中央部に車軸托板を有する。

梁横前端は上方向に屈折して轅棹室を形成し、一双の轅棹を取り付けて使用する。左方轅棹室下部には支棹吊鉤を有する。

車体内部は界板乙で仕切られた3つの部屋から成り、中央部には弾薬箱8箱と属品箱2箱を収容する。

前後の2室は曳索や槌等の属品類を収容する。なお、車輪は砲と同一のものを使用する。

弾薬箱は鞄型で中央より2つに分かれ、蝶番で接続される。各箱は6発の砲弾を収容し、弾薬箱全体で12発の砲弾を運搬した。

(出典:ウィキペディア)

長らく引っ張ってまいりました土浦駐屯地レポ

やっと!ほんとに!次回で最後になります〜〜〜

その次どうしよ…(汗