ジョナサン・コットは以前紹介したように、アメリカのジャーナリスト。

ジョナサン・コットは以前紹介したように、アメリカのジャーナリスト。

『ローリング・ストーン』誌創刊当時からの編集者・執筆者で、グレン・グールドやボブ・ディラン、ジョン・レノン、ミック・ジャガー、バーンスタインなど著名なミュージシャンや児童文学者、あるいは心理学者ユングへのインタビューなどで有名な人だ。

その彼が、「自分は3000年前、エジプト・アビドスの神殿の巫女で、時のファラオ、セティ一世の恋人だった」と言うイギリス人の女考古学者オンム・セティについて一冊の本を書いている。

『転生──古代エジプトから蘇った女考古学者』(“The Scarch for Omm Sety”)(田中真知訳/新潮社)だ。

イギリスの家庭に生まれたドロシー・イーディーは3歳のときに階段から転げ落ちて死にかけて以来、古代エジプトのヴィジョンをみるようになった。

イギリスの家庭に生まれたドロシー・イーディーは3歳のときに階段から転げ落ちて死にかけて以来、古代エジプトのヴィジョンをみるようになった。

10歳の頃には、学校をさぼっては大英博物館のエジプト・ギャラリーを歩き回り、その当時の著名なエジプト学者と出会ってヒエログリフを学んでいる。

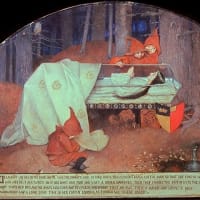

そして14歳のとき、自室のベッドで寝ていると、3000年前のエジプトのファラオ、セティ一世が現れ、彼女はセティ一世の恋人だったことを告げられる。

ドロシーはこれまで見たさまざまなヴィジョンから、「そうだったのか」と納得。

自分でも3000年前、当時14歳だったときのことを思い出す。

ファラオとベントレシャイト(今は生まれ変わってドロシー)は3000年の時を超えて、再会したというわけ。

ドロシーはやがて大人になり、エジプト人と結婚してエジプトへ。

ドロシーはやがて大人になり、エジプト人と結婚してエジプトへ。

エジプト考古局のデッサン画家として仕事を始める。子どもも生まれるが、夫とは離婚。

セティ一世の神殿があるアビドスに移住してからは、オンム・セティと呼ばれるようになる。

訳者である田中真知さんはこう書いている。

訳者である田中真知さんはこう書いている。

「エジプト考古局の職員であったオンム・セティは、ヒエログリフの該博な知識、ドローイング技術の高さ、セティ一世神殿のレリーフの理解の深さなどの点でエジプト学者から一目置かれる存在だった。

彼女が若い頃に教えを受けたのが、大英博物館のウォーリス・バッジをはじめに二十世紀前半の著名なエジプト学者だったことも、彼女を特別な存在に押し上げていた」

オンム・セティは古代エジプトの宗教を信じ、死ぬまで、3000年前と同じように神殿に香や供物を捧げつづけたそうである。

相当に奇妙な女性だったらしい。

夜に神殿を1人でさ迷い歩く。

エジプトの女性のようないでたち。

しかし、理知的で気さく。

へんぴな村の掘っ立て小屋にひとりで動物と住み、考古学の文献について原稿を書いたり、観光客を神殿に案内したり、エジプトの雑誌に寄稿したり。

そしてセティ一世の愛人だったという前世を確信し、その愛と夢のために生き、死んでいった。

セティ一世との接触のようすや会話が、リアルにふんだんに本の中に盛り込まれていて興味深い。

セティ一世との接触のようすや会話が、リアルにふんだんに本の中に盛り込まれていて興味深い。

ジョナサン・コットはていねいな取材で、オンム・セティの生きかた、人生を浮かび上がらせている。

カール・セーガンやマイケル・グルーバーほか、科学者、神秘家、心理学者、精神分析医など多方面の学者に意見を求めているが、それでも、「転生体験は本当か、ウソか」を云々するのではなく、オンム・セティの生きかたや人間的魅力を描ききることに重点を置いていて秀逸。

コットはこんなふうに話しているそうだ。

「私には、グールドもハーン(ラフカディオ・ハーン)も、そしてオンム・セティも、自分にとっての真の故郷を探し求めて旅をしていた人のように思えるのです。

私が好きなのは、彼らのように地理的な境界、そして先入観や常識という境界を超えてゆく人なのです」

前世があるかどうかなんて、自分の体験の中で、信じなくていいし、信じてもいい。

前世があるかどうかなんて、自分の体験の中で、信じなくていいし、信じてもいい。

どうせ、結局のところわかりはしないのだ。

だけど、「過去の記憶」というのは、どうやらありそうな気がする。

DNAに刷り込まれているのかもしれない。