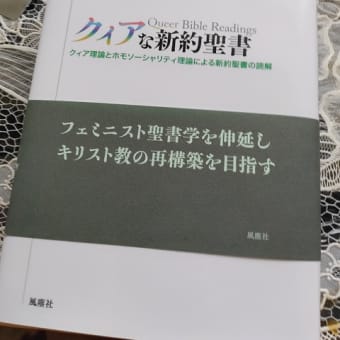

Youtubeで見たことが中心だが、小川氏は結婚を権利として捉えるのではなく、人間の「淵源」として捉える必要があると指摘している。

現在、同性婚は権利としての主張であるが、そもそも結婚は宗教的「淵源」に根ざした人類の始まりから存在した形式である。よって権利云々という問題ではないのだと指摘する。

同性愛もまた人類の始まりから存在しているのだが、人類は同性愛を結婚と結びつけては来なかった。そこに人類の知恵を見ておくべきだろう。こういう主張である。

近代における結婚の必要条件は先に述べたように、愛情に基づき、かつセクシャリティに基づく。この点から位置付けると、仮に異性愛のみ結婚という制度を享受できるとすれば、結婚とは権利ではなく、特権である。

近代社会においては、特権はすべからく否定される。なぜなら平等を志向するのが近代社会であるからだ。よって、同性愛者は現代社会の結婚のありようからみて、結婚から排除されていることになる。ゆえに権利として主張するわけだ。

しかしながら、小川氏のいう「淵源」には大変魅惑的な感じを受けてしまう。なぜなら人類の始めから、つまり何か制度的な規則や規範が現れる以前から、結婚は男と女がすることであった。愛し合う男女が結びつく、そこに事実として結婚はすでに存在していたのであると。

加えて、愛する男女には必然的に子供が授けられる。その授けられた子供を育てるために自然発生的に家族が作られる。これは人為的とは言えない自然な人間の「淵源」なのである。ゆえに結婚も家族も「淵源」として、人間を乗り越えた人間のありようの土台であるというわけだ。

そういう人間を超えた力が組み込まれたありように、人間の浅はかな頭で介入しようなどというのはそれこそ浅はかでしかない。ましてや近代に作られた権利意識など、出る幕などない。こういう主張なのだと思う。

このような見方は結婚の本質をその始まりにしている。僕たちはその始まりにこそ本質が含まれていると考えがちだし、そのような事の本質を見失いがちな社会ではないかと思っていたりする。なぜなら社会が混乱しているとか、秩序がなくなってきているとか実感しているからだ。

しかしながら、本質を始原に見いだすこともまた政治的な姿勢でもある。

(つづく)