おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

イギリスの写真家ジミー・ネルソンは自身の著作である「Before They Pass Away(彼らが滅びる前に)」を通じて、世界の貴重な遺産でもある部族の存続を呼びかけている。彼はその写真集の中で、貴重な文化の保護者であり自分たちの栄光を次世代へ継承することを願う部族たちの姿のほか、彼らの暮らしや伝統などを400ページ以上にわたって紹介している。

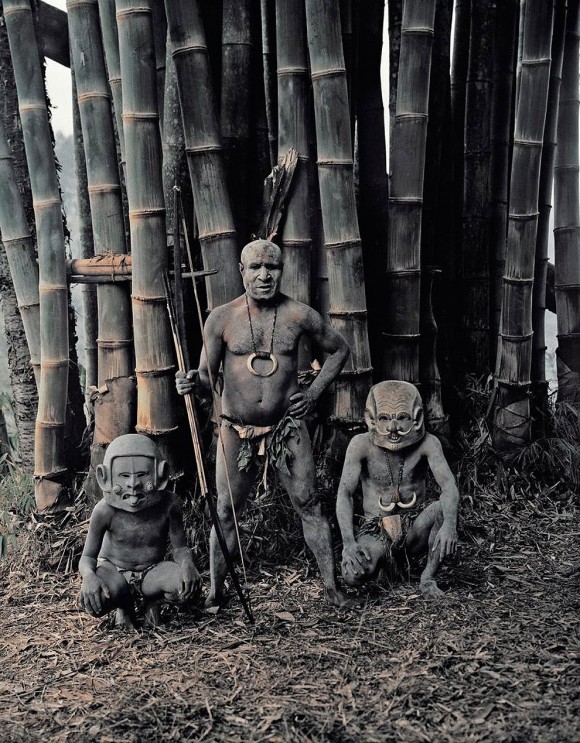

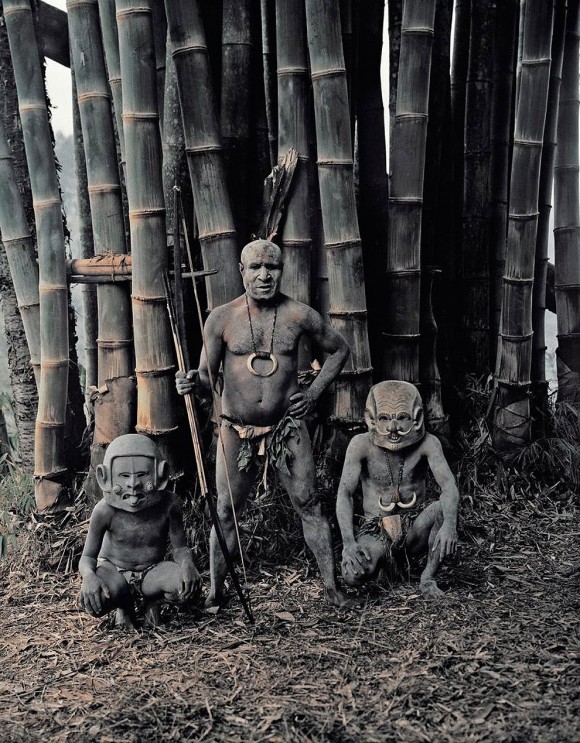

1. アサロ族(インドネシアおよびパプアニューギニア)

伝説的なアサロ族のマッドメン(泥の男)が西洋の世界に初めて知られたのは20世紀半ばのことだった。はるか昔からアサロ族はたびたび体に泥を塗布し、泥でできた仮面をかぶり、早朝に他の村を訪れて威嚇する慣習をもっている。

2. 鵜飼い族(広西チワン族自治区、中国)魚鷹捕魚

現地では魚鷹捕魚とも呼ばれている。いわゆる鵜飼い漁法を伝統にしている人々。

3. マサイ族(ケニアおよびタンザニア)

マサイ族は生まれながらの偉大な戦士である。人間であること、そして戦士であることを幼いうちから学び始めるという彼らの伝統は、現代では希少な文化となっている。マサイ族の戦士は、大切な家畜を捕食者から守り、家族の安全を確保する立場にある。マサイの少年たちは、父親と戦士になる方法を儀式を通じて長老たちから指導される。

4. ネネツ族(シベリア ヤマル半島)

ネネツ族はトナカイを飼う遊牧民で、ヤマル半島を横断しながら暮らしており、冬は-50度、夏は35度という寒暖差を乗り越え千年以上も前から繁栄している民族だ。彼らの年間の移動距離はおよそ1000kmで、その中には凍結したオビ川を横断する48kmの旅も含まれている。

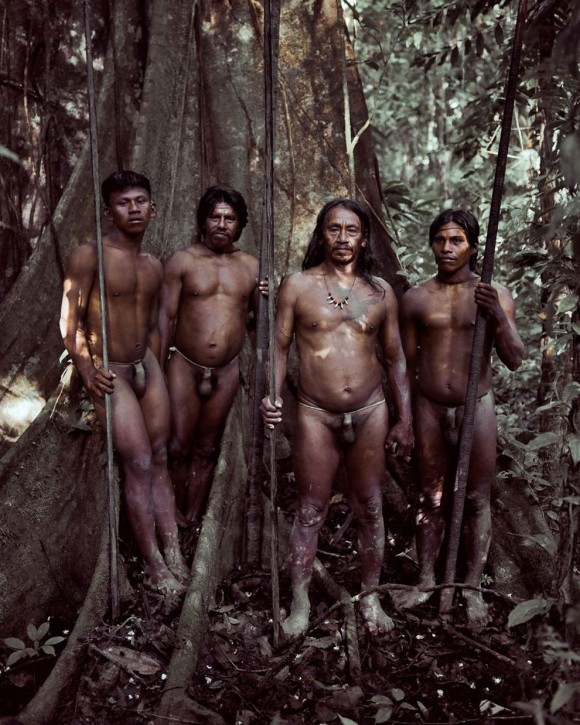

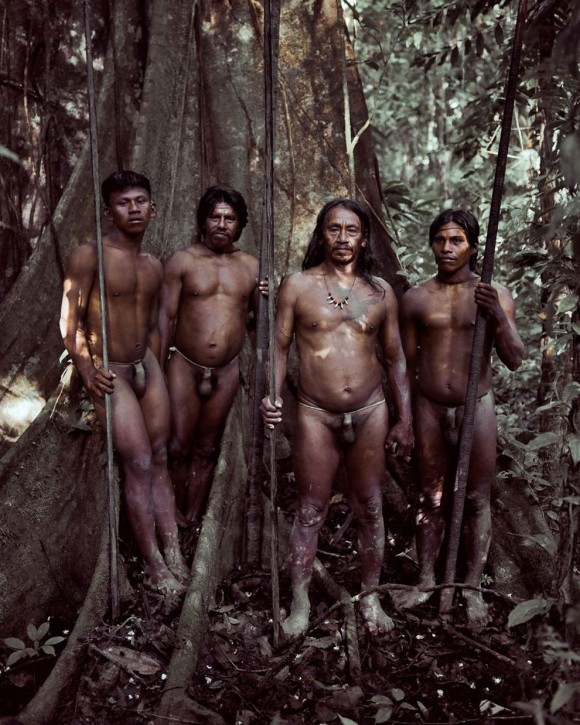

5. コロワイ族(インドネシアおよびパプアニューギニア)

コロワイ族は数少ないパプアニューギニアの部族の一つで、コテカという男性器の装身具をつけず、代わりに陰嚢の中に陰茎を隠し、一枚の葉できつく縛る。彼らは狩猟採集民で、樹上で暮らす。彼らは男女の厳格な隔離にこだわる伝統がある。

6. ヤリ族(インドネシアおよびパプアニューギニア)

ヤリ族は、高原の原生林に住んでいる。男性の身長がおよそ150cmである彼らは公式にはピグミー族と認められている。ヤリ族の男性には先住民族の身分を示すために男性器にコテカと呼ばれるヒョウタンで作られた装飾具をつける習わしがある。

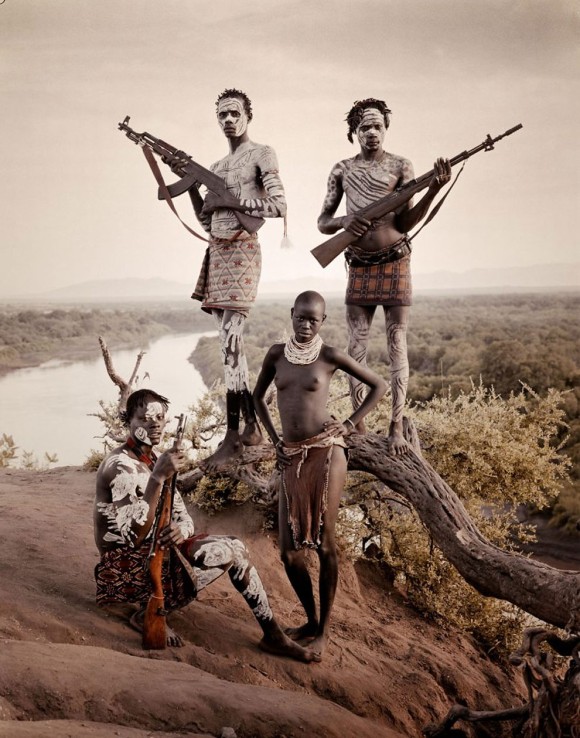

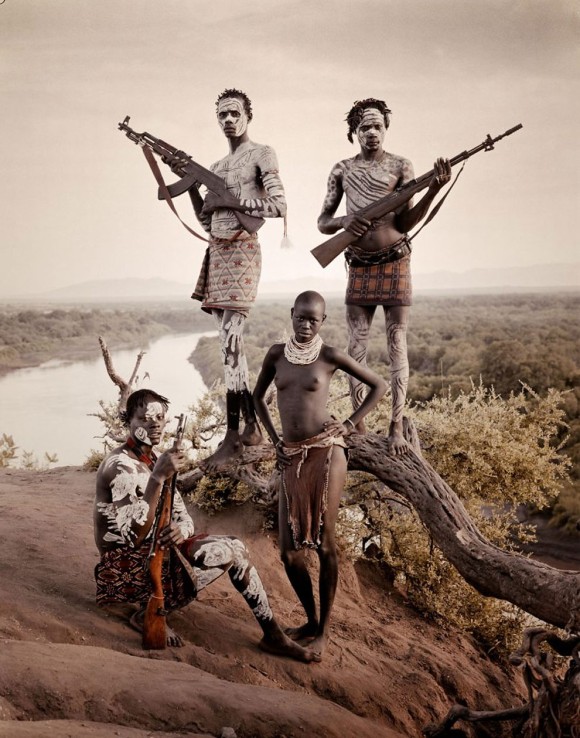

7. カロ族(エチオピア)

アフリカの大地溝帯にあるオモ渓谷に暮らす先住民族。この地にはおよそ20万人が1000年もの間暮らしていると考えられている。彼らは互いにビーズや 食料、家畜や衣類などを長年物々交換し続けており、最近では銃や弾丸も交換している。そのため交換用に使う道路も存在し、ビールや食料などの物品がその村にも流れている。

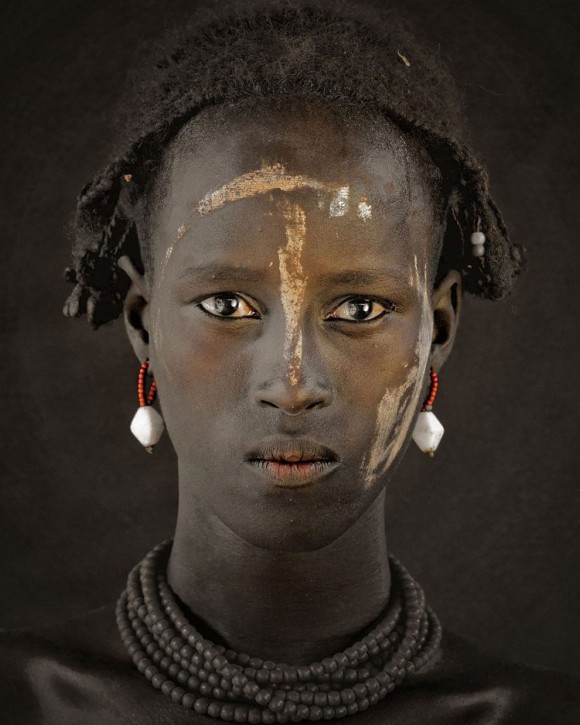

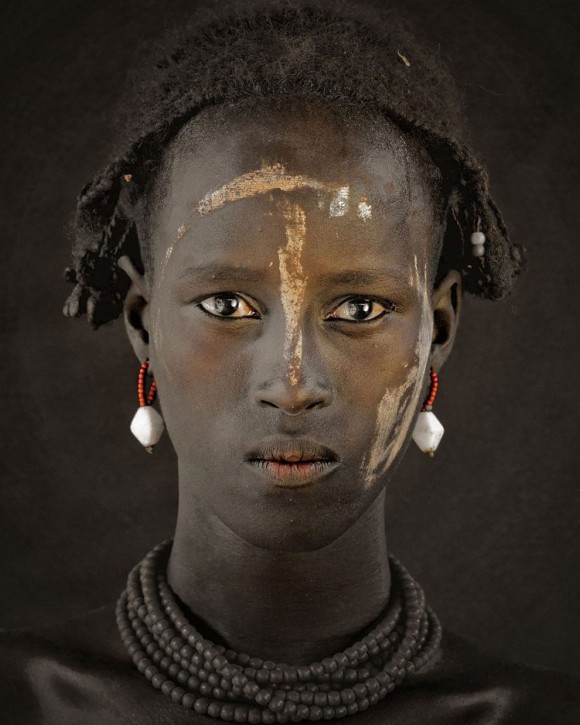

8. デサネック 族(エチオピア)

この民族は厳密にはどの民族に属するかが不明のままだという。

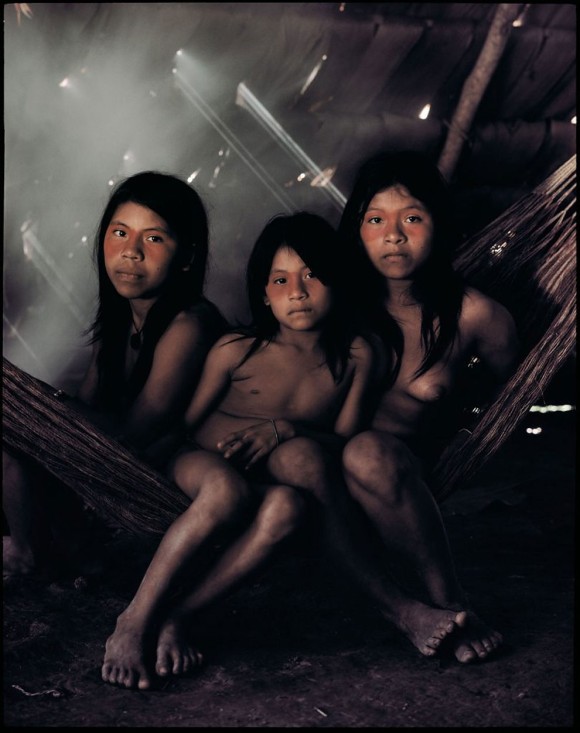

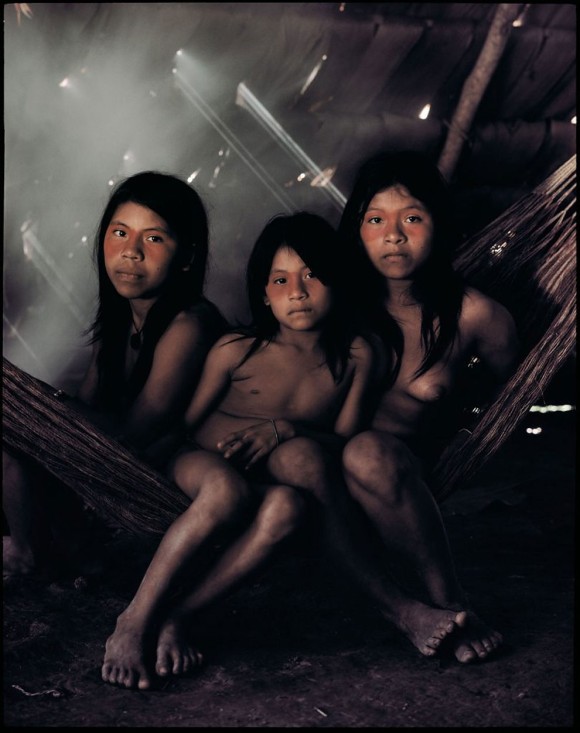

9. ファオラニまたはワオラニ族(エクアドル)

ここ1000年でエクアドルのアマゾンの熱帯雨林であるオリエンテはファオラニ族の故郷になっている。彼らの民族名である「ファオラニ」は、人間もしくは人々という意味を持つ。彼らは自分たちのことを勇敢な民族だと考えている。また、1956年まで外界と一切接触をしていなかった民族でもある。この部族はアルゼンチン地方にいるグアラニ族(Guarani people.)と混同されがちだが別の部族だそうだ。

10. バヌアツ族(バヌアツ共和国 トルバ州)

バヌアツ族の大半が富は儀式を通じて得るものだと思っている。彼らの文化にとって踊りは重要で、多くの人々がナサラという踊りを踊る。

11. ラダック族(インド)

ラダック族は隣国のチベットの信仰と共通点があるチベット仏教を信仰している。仏教以前のボン教の影響も受けているチベット仏教は、千年以上も前からラダックの主要な宗教になっている。

12. ムルシ族(エチオピア)

ムルシの戦士は体に馬蹄型の傷を体につけており、女性は右腕に深い切り傷がつけられる。非常に活躍した戦士は腿にも印がつく。

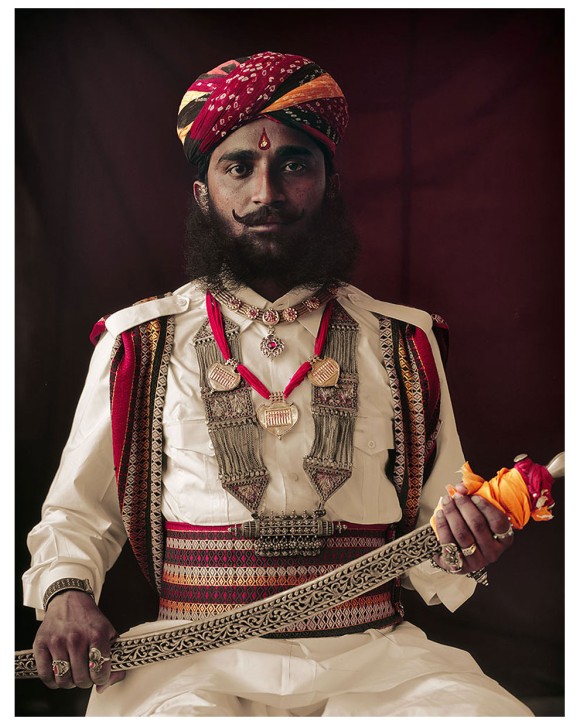

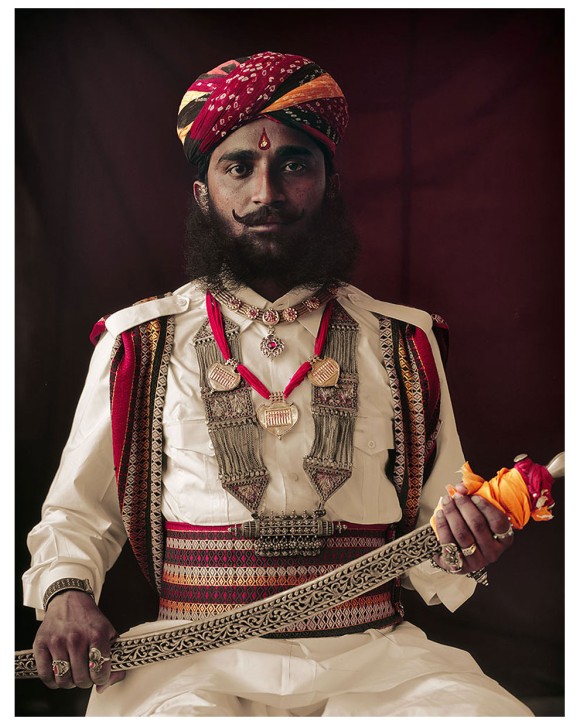

13. ラバリ族(インド)

ラバリ族はほぼ千年にわたって現在の西インドにあたる地域の砂漠や平野を巡る暮らしを続けていた。ラバリ族の女性は、この民族にとって非常に重要であり布作りの伝統の発展にもつながる刺繍をして過ごす。彼女たちは男性たちが家畜を放牧している間、村と金銭面の管理も行っている。

14. サンブル族(ケニアおよびタンザニア)

サンブル族は家畜に餌をやるために、およそ1ヶ月から2ヶ月ごとに移動して暮らす。彼らは独立した平等主義でマサイ族より伝統を重んじる。

15. ムスタン族(ネパール)

彼らの大半はまだ世界が平らであると考えている。彼らは信仰心が非常に強く、祈りや祭事が生活上の一部になっている。現在のチベットの文化は消滅の危機に直面していて、真のチベット文化を存続させている民族のうちの最後の一族として孤立している。ムスタン族が外部の人間を受け入れたのは1991年以降からだ。

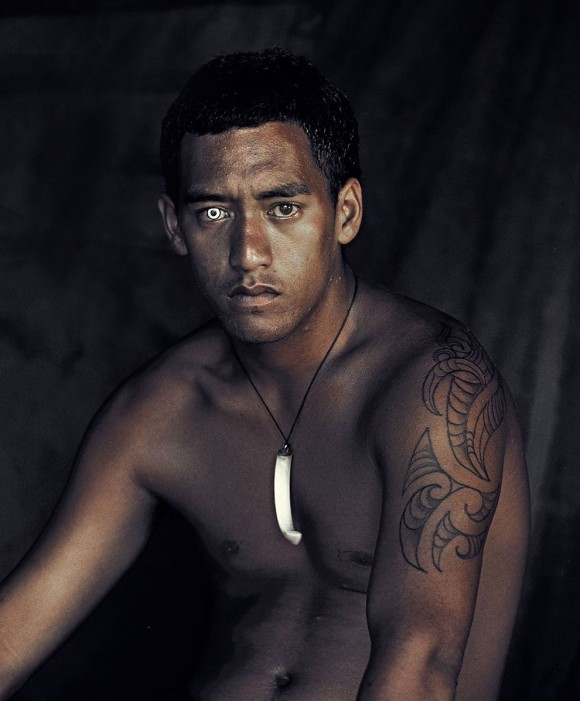

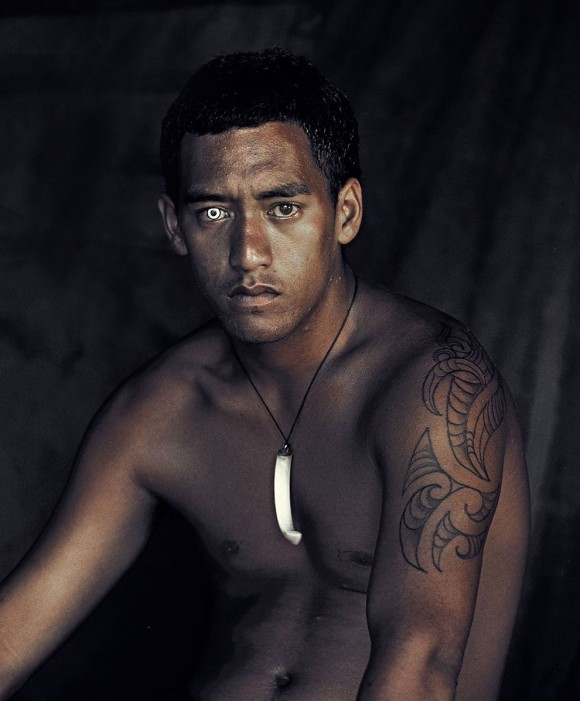

16. マオリ族(ニュージーランド)

マオリは複数の神や女神、魂を崇拝する多神教文化を持つ。マオリは自分たちを見守る先祖と超自然な存在がいざという時に自分たちを助けてくれると信じている。これらの神話は大昔からあるもので、宇宙の創造と神や人間の起源にまつわるマオリの思想を示している。

17. ゴロカ族(インドネシア+パプアニューギニア)

高地の村で質素な暮らしを営み、狩猟や植物採集、農作物から良質な食料を手に入れている。彼らは密接な家族関係や自然の驚異に深い尊敬の念を抱いている。また現地での争いは日常茶飯事で、男性たちは化粧と装飾で敵に強い印象を与えるためにかなり努力をしている。

18. フリ族 (インドネシアおよびパプアニューギニア)

土地や豚、女性をめぐって争う先住民集団。敵に強烈な印象を与えるために大変な努力をしている。フリ族の中でもウイッグメンは族内最大のグループで、自分たちの髪の毛で装飾的なカツラを作り、顔を黄色や赤、白色の着色を施す伝統で広く知られている。

19. ヒンバ族 (ナミビア)

彼らはそれぞれが父母を通じて2つの部族に属し、婚姻は富を広げる目的で行われる。外見を非常に重んじており、外見がグループ内の地位となり、生活にも影響する。一般的には祖父にあたる男性がその一族の掟に責任をもつ。

20. カザフ族 (モンゴル)

カザフはチュルク語族やモンゴルの言語、インド・イラン語を使う土着集団とセルビアと黒海間の地域に暮らすフン族の子孫にあたる。また、鷹狩りは彼らが古来から現代まで保っている数多くの伝統や技のうちの1つだ。彼らは同族と家畜に頼る暮らしをしており、空、祖先、火、そして善と悪の魂がもつ超自然的な力を崇拝するイスラム教以前の信仰を持つ。

モンゴルでカザフの鷹が狼を狩る動画

hunting wolves with a golden eagle in Mongolia. Kazajstán-Ky

ジミー・ネルソンの写真集(英語)は日本のアマゾンでも販売中。またネルソンの作品は彼のHPやInstagramでも公開されている。

via:designyoutrust、beforethey、livelearnevolve

☆同じ地球上で、なぜここまで差が開いたのだろうか?

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!

イギリスの写真家ジミー・ネルソンは自身の著作である「Before They Pass Away(彼らが滅びる前に)」を通じて、世界の貴重な遺産でもある部族の存続を呼びかけている。彼はその写真集の中で、貴重な文化の保護者であり自分たちの栄光を次世代へ継承することを願う部族たちの姿のほか、彼らの暮らしや伝統などを400ページ以上にわたって紹介している。

1. アサロ族(インドネシアおよびパプアニューギニア)

伝説的なアサロ族のマッドメン(泥の男)が西洋の世界に初めて知られたのは20世紀半ばのことだった。はるか昔からアサロ族はたびたび体に泥を塗布し、泥でできた仮面をかぶり、早朝に他の村を訪れて威嚇する慣習をもっている。

2. 鵜飼い族(広西チワン族自治区、中国)魚鷹捕魚

現地では魚鷹捕魚とも呼ばれている。いわゆる鵜飼い漁法を伝統にしている人々。

3. マサイ族(ケニアおよびタンザニア)

マサイ族は生まれながらの偉大な戦士である。人間であること、そして戦士であることを幼いうちから学び始めるという彼らの伝統は、現代では希少な文化となっている。マサイ族の戦士は、大切な家畜を捕食者から守り、家族の安全を確保する立場にある。マサイの少年たちは、父親と戦士になる方法を儀式を通じて長老たちから指導される。

4. ネネツ族(シベリア ヤマル半島)

ネネツ族はトナカイを飼う遊牧民で、ヤマル半島を横断しながら暮らしており、冬は-50度、夏は35度という寒暖差を乗り越え千年以上も前から繁栄している民族だ。彼らの年間の移動距離はおよそ1000kmで、その中には凍結したオビ川を横断する48kmの旅も含まれている。

5. コロワイ族(インドネシアおよびパプアニューギニア)

コロワイ族は数少ないパプアニューギニアの部族の一つで、コテカという男性器の装身具をつけず、代わりに陰嚢の中に陰茎を隠し、一枚の葉できつく縛る。彼らは狩猟採集民で、樹上で暮らす。彼らは男女の厳格な隔離にこだわる伝統がある。

6. ヤリ族(インドネシアおよびパプアニューギニア)

ヤリ族は、高原の原生林に住んでいる。男性の身長がおよそ150cmである彼らは公式にはピグミー族と認められている。ヤリ族の男性には先住民族の身分を示すために男性器にコテカと呼ばれるヒョウタンで作られた装飾具をつける習わしがある。

7. カロ族(エチオピア)

アフリカの大地溝帯にあるオモ渓谷に暮らす先住民族。この地にはおよそ20万人が1000年もの間暮らしていると考えられている。彼らは互いにビーズや 食料、家畜や衣類などを長年物々交換し続けており、最近では銃や弾丸も交換している。そのため交換用に使う道路も存在し、ビールや食料などの物品がその村にも流れている。

8. デサネック 族(エチオピア)

この民族は厳密にはどの民族に属するかが不明のままだという。

9. ファオラニまたはワオラニ族(エクアドル)

ここ1000年でエクアドルのアマゾンの熱帯雨林であるオリエンテはファオラニ族の故郷になっている。彼らの民族名である「ファオラニ」は、人間もしくは人々という意味を持つ。彼らは自分たちのことを勇敢な民族だと考えている。また、1956年まで外界と一切接触をしていなかった民族でもある。この部族はアルゼンチン地方にいるグアラニ族(Guarani people.)と混同されがちだが別の部族だそうだ。

10. バヌアツ族(バヌアツ共和国 トルバ州)

バヌアツ族の大半が富は儀式を通じて得るものだと思っている。彼らの文化にとって踊りは重要で、多くの人々がナサラという踊りを踊る。

11. ラダック族(インド)

ラダック族は隣国のチベットの信仰と共通点があるチベット仏教を信仰している。仏教以前のボン教の影響も受けているチベット仏教は、千年以上も前からラダックの主要な宗教になっている。

12. ムルシ族(エチオピア)

ムルシの戦士は体に馬蹄型の傷を体につけており、女性は右腕に深い切り傷がつけられる。非常に活躍した戦士は腿にも印がつく。

13. ラバリ族(インド)

ラバリ族はほぼ千年にわたって現在の西インドにあたる地域の砂漠や平野を巡る暮らしを続けていた。ラバリ族の女性は、この民族にとって非常に重要であり布作りの伝統の発展にもつながる刺繍をして過ごす。彼女たちは男性たちが家畜を放牧している間、村と金銭面の管理も行っている。

14. サンブル族(ケニアおよびタンザニア)

サンブル族は家畜に餌をやるために、およそ1ヶ月から2ヶ月ごとに移動して暮らす。彼らは独立した平等主義でマサイ族より伝統を重んじる。

15. ムスタン族(ネパール)

彼らの大半はまだ世界が平らであると考えている。彼らは信仰心が非常に強く、祈りや祭事が生活上の一部になっている。現在のチベットの文化は消滅の危機に直面していて、真のチベット文化を存続させている民族のうちの最後の一族として孤立している。ムスタン族が外部の人間を受け入れたのは1991年以降からだ。

16. マオリ族(ニュージーランド)

マオリは複数の神や女神、魂を崇拝する多神教文化を持つ。マオリは自分たちを見守る先祖と超自然な存在がいざという時に自分たちを助けてくれると信じている。これらの神話は大昔からあるもので、宇宙の創造と神や人間の起源にまつわるマオリの思想を示している。

17. ゴロカ族(インドネシア+パプアニューギニア)

高地の村で質素な暮らしを営み、狩猟や植物採集、農作物から良質な食料を手に入れている。彼らは密接な家族関係や自然の驚異に深い尊敬の念を抱いている。また現地での争いは日常茶飯事で、男性たちは化粧と装飾で敵に強い印象を与えるためにかなり努力をしている。

18. フリ族 (インドネシアおよびパプアニューギニア)

土地や豚、女性をめぐって争う先住民集団。敵に強烈な印象を与えるために大変な努力をしている。フリ族の中でもウイッグメンは族内最大のグループで、自分たちの髪の毛で装飾的なカツラを作り、顔を黄色や赤、白色の着色を施す伝統で広く知られている。

19. ヒンバ族 (ナミビア)

彼らはそれぞれが父母を通じて2つの部族に属し、婚姻は富を広げる目的で行われる。外見を非常に重んじており、外見がグループ内の地位となり、生活にも影響する。一般的には祖父にあたる男性がその一族の掟に責任をもつ。

20. カザフ族 (モンゴル)

カザフはチュルク語族やモンゴルの言語、インド・イラン語を使う土着集団とセルビアと黒海間の地域に暮らすフン族の子孫にあたる。また、鷹狩りは彼らが古来から現代まで保っている数多くの伝統や技のうちの1つだ。彼らは同族と家畜に頼る暮らしをしており、空、祖先、火、そして善と悪の魂がもつ超自然的な力を崇拝するイスラム教以前の信仰を持つ。

モンゴルでカザフの鷹が狼を狩る動画

hunting wolves with a golden eagle in Mongolia. Kazajstán-Ky

ジミー・ネルソンの写真集(英語)は日本のアマゾンでも販売中。またネルソンの作品は彼のHPやInstagramでも公開されている。

via:designyoutrust、beforethey、livelearnevolve

☆同じ地球上で、なぜここまで差が開いたのだろうか?

おもしろ雑貨をお探しの方はここをクリックしてね!