Youtube版もご覧くださいませm(__)m

技術の進歩は目覚ましい。1年前の機種はもはや型遅れ。むろんメーカー側の販売促進戦略に乗せられている感も否めないが、日進月歩で進化し続けているのは確かだ。

昭和の時代ではSFの中の出来事でしかなかったものが現実となった。そして近い将来、シンギュラリティ(技術的特異点)を迎えると言われている。

だがそこに闇がある。テクノロジーに依存しすぎることが、逆にテクノロジーの暗黒時代を迎える可能性もあるというのだ。

References:techtimes

瞬く間に普及していったスマートフォンは先進的な携帯機器用OSを備えた携帯電話の一種である。

電話とインターネットが合体し、何でもできてポケットサイズで、娯楽デバイスとしても機能するというSFの夢は叶えられたわけだ。

人類とスマートフォンとの関係は強くなる一方だが、懸念されていることがある。というメンタル面はもちろんそうだが、その原材料だ。

スマートフォンを作るにはクロム、タングステン、モリブデン、ガリウム、セレンなどの金属が必要である。

そしてこれらは採掘の副産物としてしか出てこない希少金属である。イェール大学の科学者、トーマス・グレーデル教授が率いた研究によれば、我々はまもなくこれらの金属を使い果たしてしまう可能性があるという。

現時点では、唯一の解決策はリサイクルだ。

しかしそれが容易ではない。これら少量の希少金属は、小さなデバイスの中から取り出すのが難しく、メーカーはリサイクルできるように作っていない。

環境に配慮しつつ、効率的に素早くスマートフォンから希少金属を取り出す方法が発明されなければ、スマートフォンが原始的なものになってしまう日が来るかもしれない。

References:slate

テクノロジーは以前までの進歩と比べて、信じられないほどの速度で短期間に進歩してきた。今では世界中がインターネットでつながり、完全自動運転車の実用化もあと少しだ。

だが問題は、多くの技術は非常に複雑であり、その製造には別の高度な技術が必要であり、その上その技術もまた同じ問題を抱えているという点だ。

まるでロシアのマトリョーシカ人形のように、一番底にあるものを見つけるまで、その全てを理解する最後の一人の技術者を見つけ出すまでは、パズルの小さな断片を理解することしかできないのだ。

ナノテクノロジーを探求するにつれ、問題は大きくなる。私たちの砂上の楼閣はますます脆くなる。

もし自然災害や世界的な混乱など、予測できない何かがシステムに重大な支障をきたしてしまえば、そのシステムを元の状態に戻すのに何十年もかかる事だろう。

多くの技術は単純ではない。複雑で複層化されたテクノロジーは我々を窮地に追い込んでいくかもしれない。

References:consumerist

昔は専門の職人が世界を作り上げていた。鍛冶屋、パン屋、仕立て屋など、職人は自らの専門分野を全て理解していた。

時に人々はお金のやりとりの代わりにその専門性を交換し合うことで世界は機能していた。しかし今では、特に何かを作ったり設計したりする分野において一つの独立型の職業に特化した人々は大幅に減少している。

企業のエンジニアやデザイナーはいるものの、彼らはパズルの小さなピースをこなしているだけであり、権限もなければ一つのことを自ら成し遂げるリソースもない。

複雑化したテクノロジーでは何百人ものチームでなければそれが成し遂げられない。担当部門内のことはわかっていても、全体を把握することは難しい。

もし蓄積された知識の途絶が起きれば大きな問題となる。保存されたデータが一部が欠損、あるいは、現在のインフラの一部が欠けた状況になれば大混乱を引き起こすだろう。

ひとりだけで1からスマートフォンを作るには長い年月を要することとなるだろう。かつて、ひとりでハムラジオを作っていた時代とは違い、我々の技術は単純に一つの手によって作りあげられてはいないのだ。

References:jsonline

地球からゆっくり消え去ろうとしている古い技術がある。そしてこれが後に大きな損害となるかもしれない。

そのひとつがアナログ時計の制作と修復技術だ。

デジタル時計は素早く時間を読み取ることが出来て素晴らしいアイデアに思えるが、電子機器への依存度合いが高まり、希少金属の消費量を増やしていった。

最近ではアナログ時計が読めない子供もいるという。

・アナログ時計では時間がわからない。文字盤の針が読めない生徒が多い為、イギリスの学校がアナログ時計を撤去 : カラパイア

アナログ時計の制作技術はゆっくりと地球上から消え去ろうとしている。だがもし、災害などによりデジタルリソースの危機に直面したら、アナログデバイスが必要となるはずだ。

References:telegraph

本や巻物、石版、その他の手段で人類の知識は後世へと受け継がれてきた。その全てがかなり容易に劣化するものであり、先のブラジルの国立博物館の火災のように、突然失われてしまうものもある。

今では知識の多くが何らかのデジタル形式で保存されている。

デジタルデータも時間により劣化するが、大きな心配はデータへのアクセス方法だろう。データを読み取る機器がなかったら、知識にアクセスができなくなる。

皮肉なことに、それらにアクセスするために必要な機器の作り方もまたフラッシュストレージやサーバーなどに保存されており、そうなれば行き詰まってしまうことだろう。

References:.scientificamerican

最近の自然環境は激変している。昔から自然災害は発生しているが、電力の依存率の高い現在、そのダメージは昔以上に絶大だ。

北海道で起きた地震による大規模停電を目の当たりにして、皮肉にも電力の大切さを思い知ることとなった。

災害時でも供給可能な電力インフラを構築する必要があるだろう。いつどんな災害に巻き込まれるかわからない。“現代的”な文明を維持するには、自己完結型の電力システムも考慮に入れるべきだろう。

References:bbc

世界には様々な問題が山積みだ。資源はより制限され、エネルギーが人類存命のために集中されるようになれば、スマートフォンのような技術はスケールダウンして過去の技術を再発見しなければならなくなるかも知れない。

電信やアナログ時計は昔のようにとても重要なものになるだろう。ラジオはそれらにまして重要な意味を持ち、おそらく主要な家庭娯楽になるだろう。

ハムラジオで遠く離れた場所に連絡を取ったり、緊急時に情報共有、情報伝達を行い、移動手段はアナログ技術である自転車がある。

References:bloomberg

先進国同士の緊張は高まりを見せている。アメリカは複数の国際協定を取りやめたし、イギリスはEUから去ろうとしている。そこに追い打ちをかけて移民の危機が世界を襲う。

昔なら、困っている国を助けることを誇りに思っていたはずが、今やそんな余裕がないのか、ただの重荷にしか感じていないようだ。

更に懸念すべきことは同盟国間での貿易戦争だ。気候変動で物資の輸送が困難となれば、状況をより泥沼化させるだろう。

世界の国々は「お先にどうぞ」ではなく「我先に」という視点では、国際協力を終らせる結果になるだろう。

References:nasa

我々は膨大な通信インフラを人工衛星に頼っているが、これはとても危険な状況だ。GPSは確かに便利だが、とても脆い技術なのだ。

1978年、NASAで働いていた科学者ドナルド・J・ケスラーは、ケスラーシンドロームとケスラー効果という理論を唱えた。

スペースデブリが人工衛星などに衝突すると、新たなデブリが生じる。 デブリの空間密度がある臨界値を超えると、衝突によって生成されたデブリが連鎖的に次の衝突を起こすことで、デブリが自己増殖するような状態をシミュレーションしたものだ。

人類が宇宙に絶えずより多くの人工衛星やその他の物体を送ることで連鎖的に衝突を起こすようになるかもしれない。

もしこの連鎖が起きれば膨大な数の衛星インフラが一瞬のうちに失われる可能性がある。

国際通信が失われ、ナビゲーションが使えなくなり、地図の読み方をもう一度学習しなければならないだろう。

また海底ケーブルにも懸念がある。バックアップ通信は海底のケーブルによって行われているが、もし破壊工作や環境災害など、何らかの理由でこれが壊されれば問題だ。

References:businessin

世界は終わりの見えない貿易戦争に突入している。この貿易戦争の原因の一部は、気候変動、資源問題、人々がより良い地域へ移住しようとするなどの現在進行形の危機の結果だ。

我々は平等に地球人だが、全てにおいて平等というわけではないのは歴史的に見ても証明されている。

最先端の技術は力のある国に集中する。だが、技術を生み出すことによって生じた資源の損失は地球全体に押し付けられていく。

文明を享受する為に、地球の資源を守る為の技術革新も推進されるべきであろう。世界経済や地球環境に一人でも多くの人が目を向けることが大事なのかもしれない。

☆ぼちぼち人類も終わりかもしれん!

Youtube版もご覧くださいませm(__)m

技術の進歩は目覚ましい。1年前の機種はもはや型遅れ。むろんメーカー側の販売促進戦略に乗せられている感も否めないが、日進月歩で進化し続けているのは確かだ。

昭和の時代ではSFの中の出来事でしかなかったものが現実となった。そして近い将来、シンギュラリティ(技術的特異点)を迎えると言われている。

だがそこに闇がある。テクノロジーに依存しすぎることが、逆にテクノロジーの暗黒時代を迎える可能性もあるというのだ。

10. スマートフォンを作る為の希少金属がなくなる?

References:techtimes

瞬く間に普及していったスマートフォンは先進的な携帯機器用OSを備えた携帯電話の一種である。

電話とインターネットが合体し、何でもできてポケットサイズで、娯楽デバイスとしても機能するというSFの夢は叶えられたわけだ。

人類とスマートフォンとの関係は強くなる一方だが、懸念されていることがある。というメンタル面はもちろんそうだが、その原材料だ。

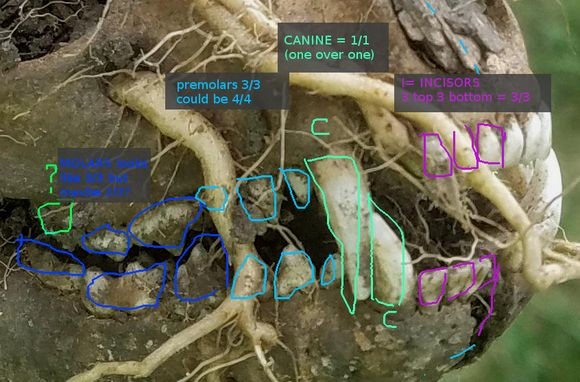

スマートフォンを作るにはクロム、タングステン、モリブデン、ガリウム、セレンなどの金属が必要である。

そしてこれらは採掘の副産物としてしか出てこない希少金属である。イェール大学の科学者、トーマス・グレーデル教授が率いた研究によれば、我々はまもなくこれらの金属を使い果たしてしまう可能性があるという。

現時点では、唯一の解決策はリサイクルだ。

しかしそれが容易ではない。これら少量の希少金属は、小さなデバイスの中から取り出すのが難しく、メーカーはリサイクルできるように作っていない。

環境に配慮しつつ、効率的に素早くスマートフォンから希少金属を取り出す方法が発明されなければ、スマートフォンが原始的なものになってしまう日が来るかもしれない。

9. 複雑化、複層化していくテクノロジー

References:slate

テクノロジーは以前までの進歩と比べて、信じられないほどの速度で短期間に進歩してきた。今では世界中がインターネットでつながり、完全自動運転車の実用化もあと少しだ。

だが問題は、多くの技術は非常に複雑であり、その製造には別の高度な技術が必要であり、その上その技術もまた同じ問題を抱えているという点だ。

まるでロシアのマトリョーシカ人形のように、一番底にあるものを見つけるまで、その全てを理解する最後の一人の技術者を見つけ出すまでは、パズルの小さな断片を理解することしかできないのだ。

ナノテクノロジーを探求するにつれ、問題は大きくなる。私たちの砂上の楼閣はますます脆くなる。

もし自然災害や世界的な混乱など、予測できない何かがシステムに重大な支障をきたしてしまえば、そのシステムを元の状態に戻すのに何十年もかかる事だろう。

多くの技術は単純ではない。複雑で複層化されたテクノロジーは我々を窮地に追い込んでいくかもしれない。

8. 分業化の弊害。1から作り上げることができる人の減少

References:consumerist

昔は専門の職人が世界を作り上げていた。鍛冶屋、パン屋、仕立て屋など、職人は自らの専門分野を全て理解していた。

時に人々はお金のやりとりの代わりにその専門性を交換し合うことで世界は機能していた。しかし今では、特に何かを作ったり設計したりする分野において一つの独立型の職業に特化した人々は大幅に減少している。

企業のエンジニアやデザイナーはいるものの、彼らはパズルの小さなピースをこなしているだけであり、権限もなければ一つのことを自ら成し遂げるリソースもない。

複雑化したテクノロジーでは何百人ものチームでなければそれが成し遂げられない。担当部門内のことはわかっていても、全体を把握することは難しい。

もし蓄積された知識の途絶が起きれば大きな問題となる。保存されたデータが一部が欠損、あるいは、現在のインフラの一部が欠けた状況になれば大混乱を引き起こすだろう。

ひとりだけで1からスマートフォンを作るには長い年月を要することとなるだろう。かつて、ひとりでハムラジオを作っていた時代とは違い、我々の技術は単純に一つの手によって作りあげられてはいないのだ。

7. 失われつつあるアナログ技術

References:jsonline

地球からゆっくり消え去ろうとしている古い技術がある。そしてこれが後に大きな損害となるかもしれない。

そのひとつがアナログ時計の制作と修復技術だ。

デジタル時計は素早く時間を読み取ることが出来て素晴らしいアイデアに思えるが、電子機器への依存度合いが高まり、希少金属の消費量を増やしていった。

最近ではアナログ時計が読めない子供もいるという。

・アナログ時計では時間がわからない。文字盤の針が読めない生徒が多い為、イギリスの学校がアナログ時計を撤去 : カラパイア

アナログ時計の制作技術はゆっくりと地球上から消え去ろうとしている。だがもし、災害などによりデジタルリソースの危機に直面したら、アナログデバイスが必要となるはずだ。

6. デジタルデータ保存形式の問題

References:telegraph

本や巻物、石版、その他の手段で人類の知識は後世へと受け継がれてきた。その全てがかなり容易に劣化するものであり、先のブラジルの国立博物館の火災のように、突然失われてしまうものもある。

今では知識の多くが何らかのデジタル形式で保存されている。

デジタルデータも時間により劣化するが、大きな心配はデータへのアクセス方法だろう。データを読み取る機器がなかったら、知識にアクセスができなくなる。

皮肉なことに、それらにアクセスするために必要な機器の作り方もまたフラッシュストレージやサーバーなどに保存されており、そうなれば行き詰まってしまうことだろう。

5. 環境悪化によるインフラ破壊

References:.scientificamerican

最近の自然環境は激変している。昔から自然災害は発生しているが、電力の依存率の高い現在、そのダメージは昔以上に絶大だ。

北海道で起きた地震による大規模停電を目の当たりにして、皮肉にも電力の大切さを思い知ることとなった。

災害時でも供給可能な電力インフラを構築する必要があるだろう。いつどんな災害に巻き込まれるかわからない。“現代的”な文明を維持するには、自己完結型の電力システムも考慮に入れるべきだろう。

4. 過去の技術を見直すべき時がくるかもしれない

References:bbc

世界には様々な問題が山積みだ。資源はより制限され、エネルギーが人類存命のために集中されるようになれば、スマートフォンのような技術はスケールダウンして過去の技術を再発見しなければならなくなるかも知れない。

電信やアナログ時計は昔のようにとても重要なものになるだろう。ラジオはそれらにまして重要な意味を持ち、おそらく主要な家庭娯楽になるだろう。

ハムラジオで遠く離れた場所に連絡を取ったり、緊急時に情報共有、情報伝達を行い、移動手段はアナログ技術である自転車がある。

3. 世界貿易が急激に崩れ去る可能性がある

References:bloomberg

先進国同士の緊張は高まりを見せている。アメリカは複数の国際協定を取りやめたし、イギリスはEUから去ろうとしている。そこに追い打ちをかけて移民の危機が世界を襲う。

昔なら、困っている国を助けることを誇りに思っていたはずが、今やそんな余裕がないのか、ただの重荷にしか感じていないようだ。

更に懸念すべきことは同盟国間での貿易戦争だ。気候変動で物資の輸送が困難となれば、状況をより泥沼化させるだろう。

世界の国々は「お先にどうぞ」ではなく「我先に」という視点では、国際協力を終らせる結果になるだろう。

2. 人工衛星が引き起こす問題

References:nasa

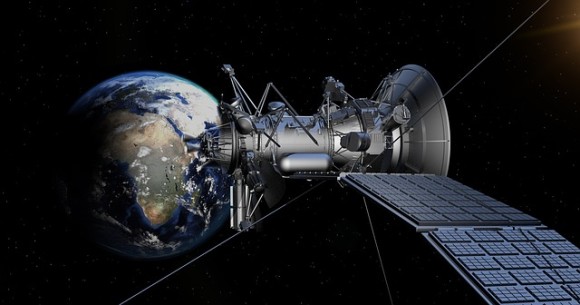

我々は膨大な通信インフラを人工衛星に頼っているが、これはとても危険な状況だ。GPSは確かに便利だが、とても脆い技術なのだ。

1978年、NASAで働いていた科学者ドナルド・J・ケスラーは、ケスラーシンドロームとケスラー効果という理論を唱えた。

スペースデブリが人工衛星などに衝突すると、新たなデブリが生じる。 デブリの空間密度がある臨界値を超えると、衝突によって生成されたデブリが連鎖的に次の衝突を起こすことで、デブリが自己増殖するような状態をシミュレーションしたものだ。

人類が宇宙に絶えずより多くの人工衛星やその他の物体を送ることで連鎖的に衝突を起こすようになるかもしれない。

もしこの連鎖が起きれば膨大な数の衛星インフラが一瞬のうちに失われる可能性がある。

国際通信が失われ、ナビゲーションが使えなくなり、地図の読み方をもう一度学習しなければならないだろう。

また海底ケーブルにも懸念がある。バックアップ通信は海底のケーブルによって行われているが、もし破壊工作や環境災害など、何らかの理由でこれが壊されれば問題だ。

1. 近未来の資源問題

References:businessin

世界は終わりの見えない貿易戦争に突入している。この貿易戦争の原因の一部は、気候変動、資源問題、人々がより良い地域へ移住しようとするなどの現在進行形の危機の結果だ。

我々は平等に地球人だが、全てにおいて平等というわけではないのは歴史的に見ても証明されている。

最先端の技術は力のある国に集中する。だが、技術を生み出すことによって生じた資源の損失は地球全体に押し付けられていく。

文明を享受する為に、地球の資源を守る為の技術革新も推進されるべきであろう。世界経済や地球環境に一人でも多くの人が目を向けることが大事なのかもしれない。

☆ぼちぼち人類も終わりかもしれん!

Youtube版もご覧くださいませm(__)m