雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

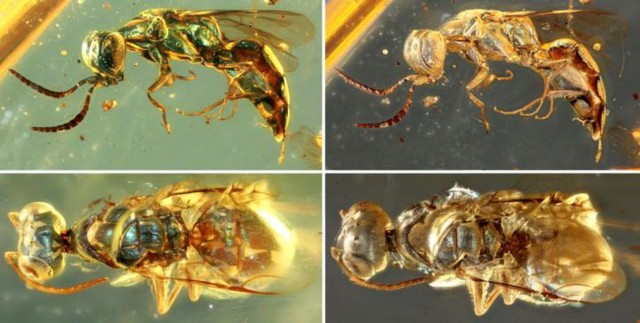

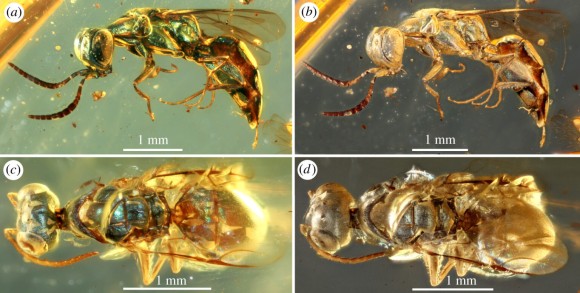

ミャンマー北部の鉱山から、琥珀の断片に保存された先史時代の昆虫が発見された。調査したところ、9900万年前の白亜紀中期まで遡った化石であることが判明した。

琥珀の中に閉じ込められた生物化石はこれまでにも発見されているが、今回の昆虫化石は保存状態が非常によく、まるでつい最近まで生きていたかのような姿で、研究者らを驚かせた。『ZME Science』などが伝えている。

中国科学院(NIGPAS)の南京地質学及び古生物学の研究者らは、ミャンマー北部のカチン州で採掘された、通称“ビルマ琥珀”と呼ばれる琥珀の中に閉じ込められた35個の昆虫サンプルを調査した。

この琥珀は、熱帯雨林の環境で育った古代の針葉樹の厚い樹脂の中の樹液からできたもので、当時生存していた多くの昆虫がほぼ完全な形で保存されているという。

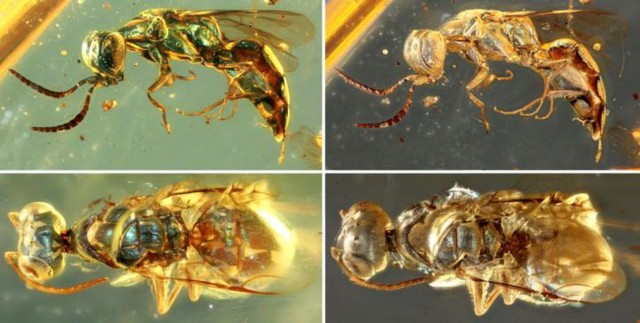

今回、研究チームはセイボウ(青蜂)、ミズアブ、カブトムシ(甲虫)という3種の古代昆虫の色を特定した。

これらは、恐竜の黄金時代、つまり白亜紀中期である9900万年前のものであることが判明したが、非常に優れた状態で保存されていたため、昆虫の本来の色を識別することが可能になったそうだ。

自然界の色は、通常は生物発光、色素、構造色の3つの主要なカテゴリに分類される。琥珀の化石は、構造色を保持しており、メタリックカラーなど強烈な色合いは目を引く。

研究者らは、電子顕微鏡を使用してこの琥珀の化石が「光を散乱するよく保存された外骨格ナノ構造」を持っていることを実証した。

チームは、サンドペーパーと珪藻土粉末を使い、化石を磨いた。琥珀のいくつかの断片は非常に薄いスライスに磨かれ、明るい光の中でほぼ透明に見えるほど、中の昆虫をよりはっきりと観察することができるようにした。

画像においては、明るさとコントラストを調整するためにフォトショップで編集されたが、昆虫の色自体は変更も編集もしていないという。

今回の研究には参加していないが、ウエストバージニア大学の古生物学者ジェイムズ・ラムズデル博士は次のように述べている。

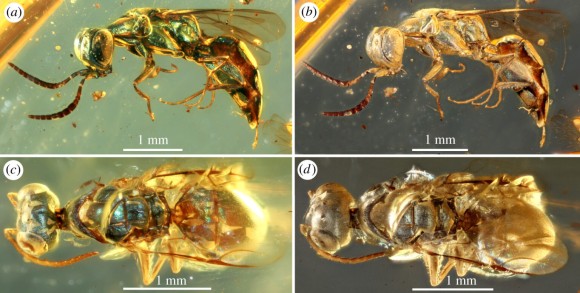

琥珀に閉じ込められた昆虫の中でも、特にセイボウは見事な状態で保存されていたようだ。

3種の昆虫は、それぞれメタリックブルーやグリーン、イエローレッド、バイオレット(紫)などの色合いが特徴的で、そのカラーパターンは現在生存しているものに非常に似ているという。

化石が、生物の元の色を保持することは珍しいとされている。生物の色は、仲間を引き寄せたり、捕食者を警告したり、温度調整を助けたりするために重要なものだ。そしてそれを知ることは、生態系や環境について知ることにも役立ち、これら化石は貴重な資料となる。

それだけに、今回の発見は当時の昆虫生態をより深く知る手掛かりになることだろう。

なお、この研究は7月1日にジャーナル誌に掲載された論文『Proceedings of the Royal Society B』にて発表された。

☆DNAの半減期が問題やなぁ!

優良出会い系サイトの紹介です!

雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!

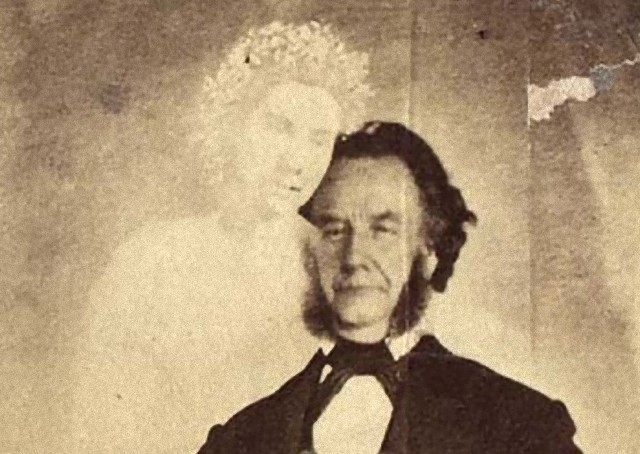

白亜紀に琥珀に閉じ込められた昆虫 image credit:NIGPAS

ミャンマー北部の鉱山から、琥珀の断片に保存された先史時代の昆虫が発見された。調査したところ、9900万年前の白亜紀中期まで遡った化石であることが判明した。

琥珀の中に閉じ込められた生物化石はこれまでにも発見されているが、今回の昆虫化石は保存状態が非常によく、まるでつい最近まで生きていたかのような姿で、研究者らを驚かせた。『ZME Science』などが伝えている。

琥珀に入った9900万年前の3種の古代昆虫を調査

中国科学院(NIGPAS)の南京地質学及び古生物学の研究者らは、ミャンマー北部のカチン州で採掘された、通称“ビルマ琥珀”と呼ばれる琥珀の中に閉じ込められた35個の昆虫サンプルを調査した。

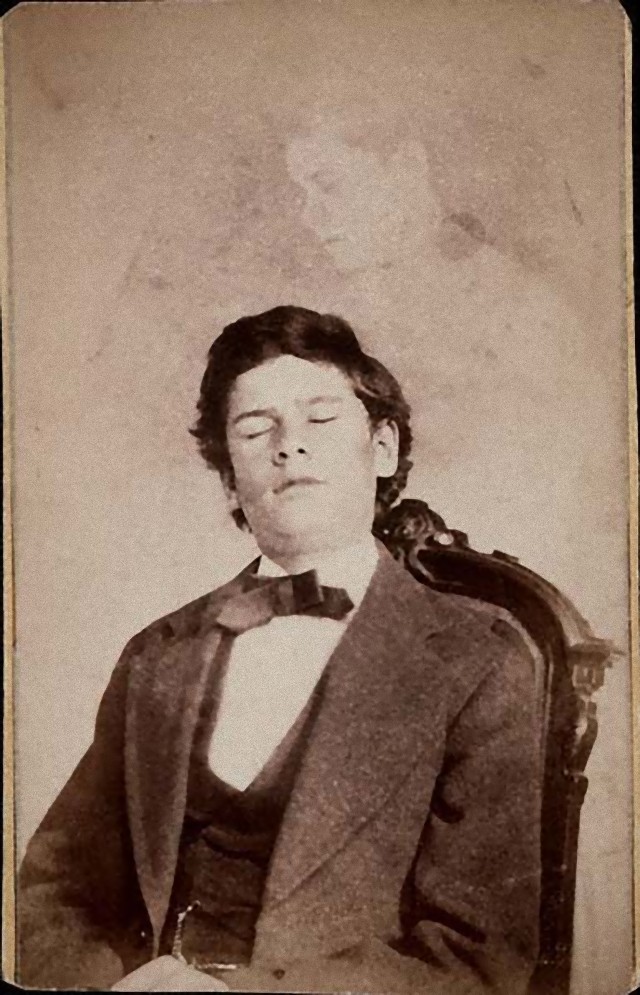

image credit:NIGPAS

この琥珀は、熱帯雨林の環境で育った古代の針葉樹の厚い樹脂の中の樹液からできたもので、当時生存していた多くの昆虫がほぼ完全な形で保存されているという。

今回、研究チームはセイボウ(青蜂)、ミズアブ、カブトムシ(甲虫)という3種の古代昆虫の色を特定した。

これらは、恐竜の黄金時代、つまり白亜紀中期である9900万年前のものであることが判明したが、非常に優れた状態で保存されていたため、昆虫の本来の色を識別することが可能になったそうだ。

メタリックカラーの色合いが特徴的な古代昆虫の化石

自然界の色は、通常は生物発光、色素、構造色の3つの主要なカテゴリに分類される。琥珀の化石は、構造色を保持しており、メタリックカラーなど強烈な色合いは目を引く。

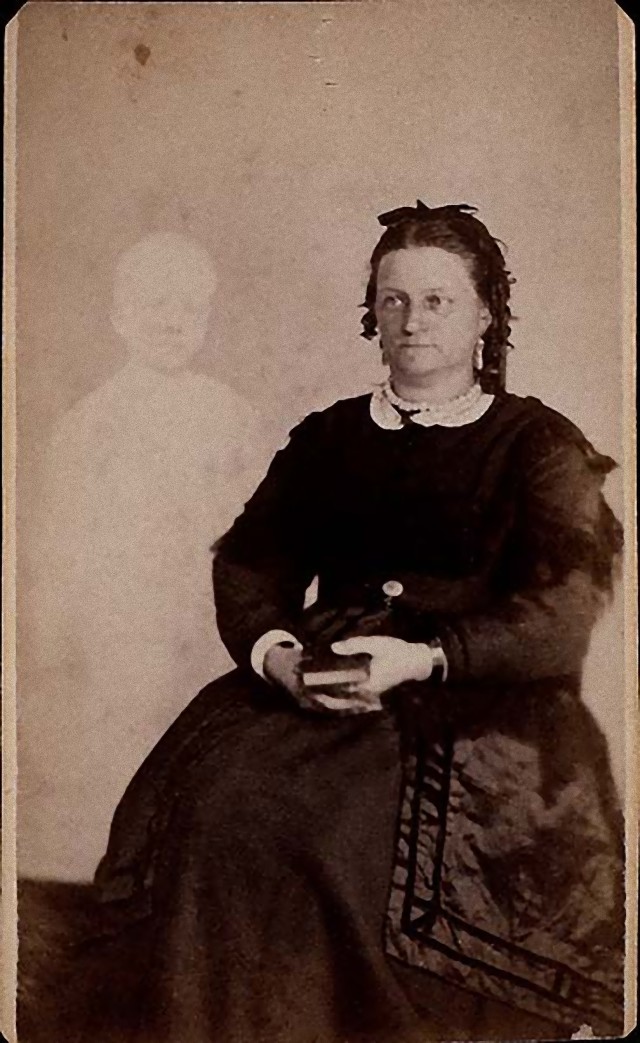

image credit:NIGPAS

研究者らは、電子顕微鏡を使用してこの琥珀の化石が「光を散乱するよく保存された外骨格ナノ構造」を持っていることを実証した。

チームは、サンドペーパーと珪藻土粉末を使い、化石を磨いた。琥珀のいくつかの断片は非常に薄いスライスに磨かれ、明るい光の中でほぼ透明に見えるほど、中の昆虫をよりはっきりと観察することができるようにした。

画像においては、明るさとコントラストを調整するためにフォトショップで編集されたが、昆虫の色自体は変更も編集もしていないという。

今回の研究には参加していないが、ウエストバージニア大学の古生物学者ジェイムズ・ラムズデル博士は次のように述べている。

過去にも、化石の記録で色についての報告はありましたが、多くの場合は化石プロセスによって変更されたものであるため、本当の色でない可能性が高いのです。

しかし、今回の場合は標本で青や緑、紫といった昆虫のレインボーカラーが全てはっきりと見えています。これらの色が、非常に良好な状態で保存されているのはかなり驚くべきことと言えるでしょう。

当時の昆虫の生態を知る貴重な手掛かりに

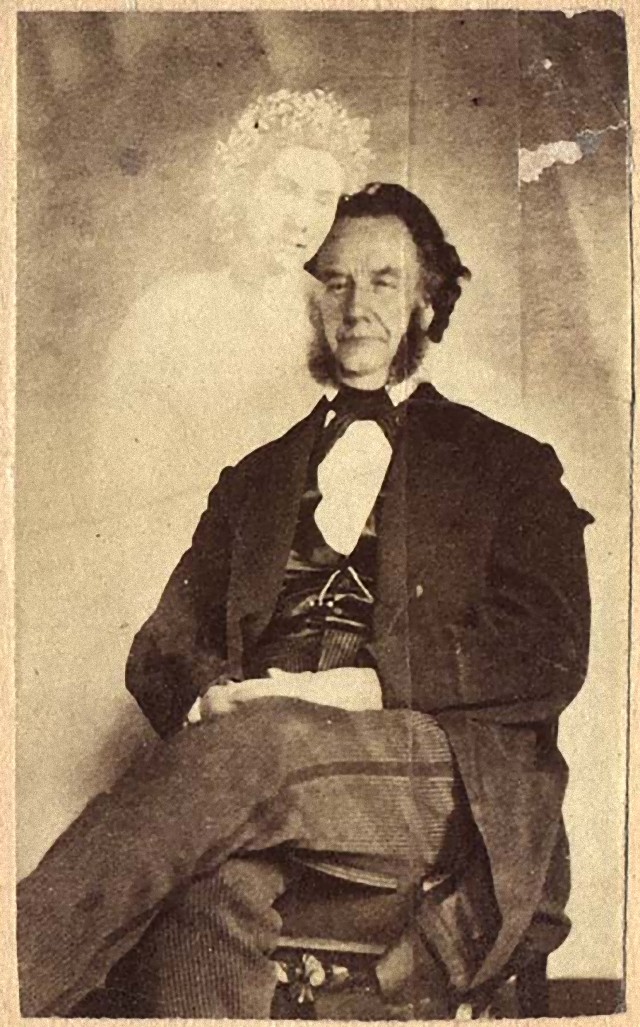

琥珀に閉じ込められた昆虫の中でも、特にセイボウは見事な状態で保存されていたようだ。

image credit:NIGPAS

3種の昆虫は、それぞれメタリックブルーやグリーン、イエローレッド、バイオレット(紫)などの色合いが特徴的で、そのカラーパターンは現在生存しているものに非常に似ているという。

化石が、生物の元の色を保持することは珍しいとされている。生物の色は、仲間を引き寄せたり、捕食者を警告したり、温度調整を助けたりするために重要なものだ。そしてそれを知ることは、生態系や環境について知ることにも役立ち、これら化石は貴重な資料となる。

それだけに、今回の発見は当時の昆虫生態をより深く知る手掛かりになることだろう。

なお、この研究は7月1日にジャーナル誌に掲載された論文『Proceedings of the Royal Society B』にて発表された。

☆DNAの半減期が問題やなぁ!

優良出会い系サイトの紹介です!

雇用大崩壊、大失業時代の前に手軽に始めてみませんか?

MLMではない格安副業です。

100種類以上の豊富な商材を、ワンストップで取り扱えるビジネスパートナーが全国で活躍中。

↑ ↑ ↑

クリックしてね!